2023年5月号、459号

目次

学会からのお知らせ

第47回地中海学会大会について

第47回地中海学会大会は、6月24日(土)、25日(日)に、山形県鶴岡市羽黒町の出羽三山神社随神門前に位置する「いでは文化記念館」において、対面開催されます。26日(月)には出羽三山神社内見学+斎館での昼食+湯殿山参拝というバスによるエクスカーションを予定しています。

6月24日(土)

13:00~14:15

開会挨拶:阿部良一(出羽三山神社権宮司)

記念講演:「東アジア地中海と羽黒山」岩鼻通明(山形大学名誉教授)

14:30~16:15

地中海トーキング:聖地の食べ物・飲み物

登壇者:伊藤新吉 (出羽三山神社斎館料理長)

相沢政男 (竹の露酒造合資会社代表役員)

師尾晶子 (千葉商科大学教授)

澤井一彰 (関西大学教授)

司 会:秋山聰 (東京大学教授)

16:30~17:00

総会

17:00~17:15

授賞式:地中海学会ヘレンド賞

17:15~18:15

見学会(出羽三山神社随神門・五重塔)

18:30~20:30

懇親会(羽黒町内の宿坊大進坊)

6月25日(日)

10:30~12:00

研究発表

「僕の背きの罪は赦されよ──オフリド、スヴェータ・ソフィヤ聖堂エクソ・ナルテクスギャラリーの装飾プログラム」太田英伶奈

「社会的紐帯としての信託──近世ヴェネツィアにおけるコンミッサーリア」和栗珠理

「月山七合目 道者がのどを潤したハンド鉢」渡辺幸任

12:00~13:00

昼食(お茶付き1,200円の弁当が予約可能です)

13:00~15:30

シンポジウム:修行とその周辺

登壇者:阿部良一(出羽三山神社権宮司)

渡部幸 (出羽三山歴史博物館学芸員)

益田朋幸(早稲田大学教授)

司会兼任:松﨑照明(東京家政学院大学客員教授)

6月26日(月)

9:00~

バスによるエクスカーション(参加費7,000円、斎館での精進料理による昼食代を含む)

JR鶴岡駅前→羽黒町→出羽三山神社参拝→出羽三山神社斎館にて昼食→湯殿山本宮参拝→庄内空港→JR鶴岡駅

(庄内空港からの羽田行き最終便、鶴岡駅からの新潟駅乗り換えの東京行き「とき」に間に合う予定です)

※宿泊について:鶴岡市にはビジネスホテルが幾つもありますので、容易にネット予約が可能です。専ら宿坊しかない羽黒町での宿泊については、羽黒町観光協会HP(https://hagurokanko.jp/tomaru/)(電話0235-62-4727)から「羽黒エリア」にお進みください。町内の宿坊の連絡先が記載されています。

羽黒大会についての交通ならびに宿泊のご案内

秋山 聰

第47回大会が開催される羽黒町の「いでは文化記念館」は、日本有数の聖地霊場として知られる出羽三山神社の随神門からほど遠からぬところにあります。今回の大会は、出羽三山神社の全面的なバックアップの下、鶴岡市教育委員会や羽黒町観光協会、庄内民俗学会、手向地区自治振興会、庄内観光コンベンション協会等地元の各種団体からも後援していただくことになりました。

2018年に第42回大会が開催された和歌山県熊野地方の新宮市も、交通の上ではかなり不便な場所にありましたが、今回の山形県鶴岡市羽黒町も交通の便が良いとは言えないところです。とりわけ、東京以外の地域からお越しの場合は、大変なご不便をおかけすることになり恐縮です。しかし、そうした不便さゆえに、古来の聖地霊場の風情が色濃く残されている場所とも言え、お越しになったことがない方は是非この機会に訪れていただければと思います。以下、宿泊ならびに大会会場へのアクセスについて、ご紹介したいと思います。

まず会場となるいでは文化記念館周辺には、近代的なホテルは無く、逆に宿坊は多数存在しています。宿坊は数人一部屋利用が基本ですが、中には個室利用も可能な宿坊もあるようです。但し、宿坊での宿泊を統括している組織は無く、羽黒町観光協会のHP(https://hagurokanko.jp/)から「宿泊」さらに「羽黒エリア」に進んでいただき、掲載されている宿坊に個々に問い合わせていただくことになります。

ビジネスホテルは、鶴岡市内にかなりの数、存在しています。こちらは普通にネット予約していただけます。26日(月)のエクスカーションに参加なさる場合、バスは鶴岡駅付近から出発の予定ですので、鶴岡に宿泊していただいてもご不便をおかけすることはないかと思います。

ところで、鶴岡宿泊の場合、羽黒の会場までは路線バス利用で約40分で到着します。本数が少ないので、予め時刻表をご確認ください。時刻表は、上記観光協会HPの「アクセス」に進むと、冒頭に出ております。なお、タクシー利用の場合、鶴岡駅付近からだと6,500円程度かかるようです。

さて、東京から鶴岡までのアクセスですが、まず空路からご説明いたします。庄内空港からは羽田便が運航されています(乗り継ぎという形であれば、各地から空路をご利用いただけます)。庄内空港から鶴岡市内へは、到着便ごとにシャトルバスが運行されており、約30分程で鶴岡駅近くのエスモールバスターミナルに到着します。

残念ながら6月から庄内空港便が5便から4便に減ることもあり、24日当日東京から空路でお見えの場合は、早朝の第一便をご利用頂くしかありません。あるいは前日にお入り下さい。ご不便を強いることになり恐縮です。なお、山形空港や仙台空港からバスを乗り継ぐという方法もありますが、いずれも2時間半ないし3時間はかかるようです。

次に鉄道利用ですが、東京からだと上越新幹線により新潟まで約2時間、在来線特急いなほに乗り換えて約2時間で鶴岡に到着します。鶴岡駅からは、路線バスで約40分程で会場に到着できます。

なお、長距離バスという手段も存在します。東京の主要駅から(約8時間)や京都駅、大阪駅等から(約13時間)もあるにはありますが、ほとんど修行に近いかもしれません。

さて、帰路についてですが、25日(日)にはシンポジウム終了後の15:45を目途に、庄内空港経由鶴岡駅行きのバスを確保しております。ご利用ご希望の方は、大会参加はがきの当該欄にご記入ください。

また、26日(月)開催予定のエクスカーションでは、鶴岡駅付近から出発するバスを用い、出羽三山神社の三神合祭殿参拝や歴史博物館見学後、斎館で精進料理をいただきます。その後、湯殿山神社本宮に参拝し、古来語られることがあまりなく、今なおネット上にも画像が公開されない、ご神体を参拝します。その上で、羽田行き最終便に間に合うように庄内空港に向かい、東京行き最終のときに乗り継げる在来線特急いなほに間に合うように鶴岡駅にお送りします。

いろいろと交通ならびに宿泊の便が良くない場所での大会となり、恐縮ですが、しばし都会の喧騒を離れて、豊かな自然に恵まれた清々しい聖地霊場をお楽しみいただければと念じております。

美術館で音楽をみる

内坂 桃子

資料調査でイタリアやイギリスを訪れる際、よく美術館に立ち寄る。ぶらぶらと見て回り、ふと立ち止まりカメラを構えるその先に、音楽のモチーフを使っている絵画が多くある。

ルネサンス期の作品に頻繁に登場するのは、リュートである。当時のヨーロッパの音楽演奏に欠かせなかったこの撥弦楽器は、音楽を象徴するものとして画家や詩人に好んで用いられた。宗教画では、聖母子や聖人の背後や足元で、天使たちがリュートを爪弾いている。ロッソ・フィオレンティーノ(1495年-1540年)作の『奏楽の天使(Putto che suonaまたはAngiolino musicante)』(1521年)は、赤毛の天使がリュートを奏でる様子を描いた単体の絵として、フィレンツェのウフィッツィ美術館に展示されているが、元々は大きな絵の一部であり、聖母子と一緒に描かれていた可能性があると考えられている。一方、世俗画における音楽の描写からは、当時の人々の演奏習慣などを窺い知ることができる。ロンドンのナショナル・ギャラリーにあるロレンツォ・コスタ(1460年-1535年)の『合奏(Concerto)』(1488年-1490年頃)では、3人の男女が、リュートの伴奏とともに歌っている様子が描かれている。彼らの前には大理石の欄干があり、その上にはリコーダーとレベック、2冊のパート譜が置いてあり、1冊のパート譜は開かれている。ギャラリーの説明によれば、この絵は教養ある裕福なパトロンに贈られたもので、当時北イタリアで流行していた「楽譜を読んで歌う(cantare a libro)」、つまりルネサンス音楽の主流であったポリフォニーを歌う人々を描いている。絵を詳細にみると、絵の左側で歌う女性が、中央でリュートを奏で歌う男性の肩と、大理石の欄干にそれぞれの手を置き、指で拍を刻んでいるのがわかる。また右側で歌うもう1人の男性も、左手を欄干に置き拍を刻む。この拍は「タクトゥス(Tactus)」と呼ばれ、中世より音楽的時間を構成する基本的な単位とされていただけでなく、ルネサンス期には加齢や健康とも関係があるとみなされていた。フランドル地方出身の作曲家ヨハネス・ティンクトーリス(1435年頃-1511年)は、音楽が病を癒すという説を証明するため、ガレノスやイブン・スィーナーといった古代や中世の医学者の知識を参照し、音楽の拍と人間の脈拍との関連性に言及している。この考えは16世紀にも引き継がれ、イタリアのロンバルディア州やヴェネト州で活躍した音楽家、ジョヴァンニ・マリア・ランフランコ(15世紀末-1545年)は、著書『音楽の煌めき(Scintille di musica)』(1533年)の中でタクトゥスは脈拍の動きの模倣だと述べている。

また音楽は、当時流行していた「憂鬱(Melancholy)」という、体液の均衡の崩れから引き起こされると考えられていた病にも効果があると考えられていた。その病の詳細が語られた、イギリス人作家ロバート・バートン(1577年-1640年)の『憂鬱の解剖(The Anatomy of Melancholy)』(1621年)によると、病に罹った人はやせ細り、生気を失い、耳鳴りや不眠、悪夢などに悩まされた。なかには、愛が報われないがゆえにこの病に罹る者もおり、その場合Melancholyの前に、「愛の(Love)」や「性愛の(Erotic)」といった言葉が冠せられた。そしてその治療法には、運動や食事療法の他に、助言や説得、そして恋人との逢瀬があり、音楽も、飲酒や笑い、陽気な友人と同じように、病で塞いだ心を喜ばせるものとして挙げられている。アメリカのフィラデルフィア美術館に所蔵されている、オランダの画家ヤン・ステーン(1626年-1679年)作の『医者の訪問(The Doctor’s Visit)』(1660年-1665年頃)では、絵の中央で、医者が恋煩いの女性の脈をとっている。その右側には、銀色の魚を右手で高々と掲げる男性が笑顔で立っており、左側には診察の様子を伺いながら女性がヴァージナルを奏で、玄関には患者の恋人と思われる若い男性が来訪を告げている。またイギリス人作家フィリップ・エアーズ(1638年-1712年)の『愛の寓意画(Emblemata Amatoria)』(1683年)に載せられている「Amans quod suspicatur, vigilans somniat」という図版では、まさに愛ゆえに苦しむ若い男性が描かれている。天蓋付きのベッドに横たわる彼の左手が伸びるその先には、豊満な裸体の女性がベッドの傍らに立ち、その手足を男性へと近づける。図版にはほかにも地球儀、排泄用の壺、そしてヴァイオリンとその弓、開いた楽譜が描かれており、これらはそれぞれ、旅行で気晴らしをすること、体内の均衡を取り戻すこと、音楽に触れることを意味し、病に苦しむ者の治療法として周知されていたようである。

このように書物や絵画に記された治療法が、どの程度実際の医療現場で使用されていたかは定かではないが、友人と食事をしたり、旅行に行ったり、音楽を聴きに行ったりすることは、ここ数年の感染症による憂鬱な気分を晴らしてくれるようにも思う。マスクや画面越しではない音の共有が、私たちの距離を少しずつ縮めてくれることを願う。

古代ローマの野うさぎ

瀧本 みわ

パリ留学中、うさぎのお雑煮で新年を祝ったことがある。父方の甘い白味噌仕立ては、フランスの家ではハードルが高く、母方の鴨の雑煮がベストだが、元旦の食卓のネタにもなるし、徳川家のうさぎ汁を真似てみよう、となった。肉屋で1羽まるごと、「内臓は取って、でもレバーは捨てずに」と一丁前に注文したものの、骨を外してもらうのを忘れてしまった。そのため、ジビエのサイトを開き、見よう見まねで肉を捌きながら、カウントダウンを迎えた。おかげで、長く湾曲した背骨、弾力のある肉質、そして立派な筋肉のついた後ろ足などをしっかりと観察することができた。これがうさぎ跳びで鍛えられた太腿なのかと感嘆したが、ホラティウスの時代の美食家たちは、かぶりつきがいのある腿肉ではなく、身の少ない肩肉を好んでいたらしい。

今年は、滋賀大学の大清水裕さんが率いる科研「古代ローマ期北アフリカの農業に関する学際的研究」のメンバーとチュニジアでお正月を過ごした。調査先の1つであったブッラ・レジアの「新しい狩猟の家」の中庭に面したトリクリニウム(食堂)には、大狩猟の場面を描いた美しいモザイクが、今もなお、本来の床面に残されている。奥行きのある室内に合わせた縦長画面の舗床には、対角線上に河川が大胆に横切る山間の景色が表現され、狩りへと出発する騎乗の主人と、網を持つ従者たちを中央に、アトラスライオンの捕獲や、仕留めたイノシシを運搬する場面が生き生きと描かれている。古い絵画伝統を持つ狩猟図像は、ときに定型に留まり、理想的に表現されるが、北アフリカの地で豊かに展開する。ブッラ・レジアは、ムジェルダ川の小渓谷に位置するので、その地誌も少なからず反映されているといえよう。そして、この狩猟場面の縁取り装飾には、イノシシやノロジカなど大型動物と共に、小さなノウサギが、豊穣の角から伸びるアカンサスの唐草文の中に描かれている(写真)。茂みのなかに隠れるように、可愛らしい姿で表されるこの装飾帯は、狩猟肉の一覧としての役割も担っている。-のコピー-150x150.jpg)

ローマ時代の北アフリカの邸宅の舗床モザイクには、家の主人の狩猟場面と、その獲物を食材として描く静物画を組み合わせた作例が少なくない。狩猟図は、所領地で獲物を追跡し、捕獲する閑暇を持つ特権階級の表明であったし、ローマ絵画において「クセニア(ギリシア語で贈り物の意)」と呼ばれる、調理前の農作物や山海の幸を描いた静物画は、客人に対して豪勢に食事をふるまう、主人の気前の良さと、客人へのおもてなしを示す図像である。そのため、その多くは食堂や応接間の床面に描かれた。そして、ノウサギは、敏捷な動きから狩猟の対象とする愛好者が多く、またその肉は、マルティアリスに四つ足動物のなかで最も美味しいと評され、高級食材としても定着していた。それは、一般的に『アピキウスの書』と呼ばれる4世紀に編纂された『料理書』におけるノウサギ料理の調理法(ロースト、煮込み、詰め物から特製ソースまで)の豊富さからも理解できよう。

主人が猟犬を連れて「うさぎ追い」に興じる場面は、カルタゴをはじめ、3- 4世紀の舗床モザイクに見られる。例えばエル・ジェムの邸宅では、主人と従者たちが、オリーヴ園を通って狩猟に向かう様子が表されている。大農園の周辺には、レポラリウムleporariumと呼ばれる狩猟地があり、塀を巡らせた広大な敷地のなかで、イノシシやシカといった“野生の”動物を飼育していたという。その名前の由来がノウサギlepusにあるように、ノウサギを囲いの中で放し飼いにし、自然に繁殖させて狩りの獲物とする、農園付属の飼育場が母体となっている。

「クセニア」として描かれるノウサギは、足を縛られ、きのこや柘榴、無花果とともに調理台に置かれることもあるが、最も多いのは大粒の葡萄を食べる図像である。柘榴や無花果同様、葡萄の房もウサギも多産や豊穣の象徴であり、縁起の良い食材の組み合わせである。

実際に、ムンデルスハイムのウィラ(郊外別荘)からは、ノウサギの丸焼きの付け合わせとして、葡萄の房が添えられたブロンズ製の鍋蓋が出土している。また、饗宴と結びつけるのであれば酒神バッカスへの捧げ物としてのイメージが重なり合う。例えば、ヘレニズム期に原作を持つ、ナルボンヌ出土の幼児ディオニュソス像は、葡萄を食すウサギを愛しいペットのように抱いている。この図像を、ギリシア世界のなかで辿っていくならば、アルテミス信仰に関連する小動物を抱く少女像や、亡き子供の思い出を愛玩動物と共に表現する葬礼美術の伝統からも考察できる。ローマ世界においては、死後の永遠の祝宴や復活と結びつくディオニュソス信仰とともに、異教の石棺へ、そして、初期キリスト教の聖堂装飾の葡萄唐草文のなかへと引き継がれていくこととなる。

アナトリア都市トカトの慈善給食所

藤木 健二

オスマン帝国ではイマーレットと呼ばれる給食所が各地の都市に建てられた。慈善的性格をもち、イスラーム寄進制度(ワクフ)に基づいて運営されたこの施設では、貧者や弱者を含む都市民や旅人たちに朝夕の食事が無償で提供された。特にメフメト2世(在位1444–46、51–81年)によって建てられたイスタンブルのファーティフ給食所や、スレイマン1世(在位1520–66年)の治世に建てられたエルサレムのハセキ・スルタン給食所がよく知られている。トルコでは、このイマーレットの現代版ともいえる慈善給食所が主に自治体によって各地で運営されており、その多くはトルコ語でアシュエヴィ(「料理の家」の意)と呼ばれている。2015年6月にアナトリア中北部の都市トカトを訪れた私は、スル・ハンと呼ばれるかつての隊商宿(ハン)を再利用したアシュエヴィに出会った。それは全くの偶然であり、僅かな時間を過ごしただけであるが、その頃、オスマン帝国都市の慈善・救貧史に関心を持ち始めていたこともあり、とても印象深い体験となった。

現在のトカトは人口15万ほどの小さな地方都市に過ぎないが、オスマン帝国の時代には東西南北の街道が交わる隊商交易の中継地点として栄え、アナトリアの重要都市のひとつであった。17世紀半ばにこの地を訪れたフランスの旅行家であるジャン・バティスト・タヴェルニエによれば、イラン、ディヤルバクル、バグダード、イスタンブル、イズミル、スィノプなどの各地から隊商の一団がやってきたという。これらの隊商を受け入れるため、トカトには多数のハンが建設された。その幾つかは現在まで残されており、かつての繁栄を今に伝えている。とりわけ都市の幹線道路であるガーズィーオスマンパシャ通りに面し、アナトリア諸都市のハンのなかでも最大規模を誇るタシュ・ハン(別名ヴォイヴォダ・ハン)は、今世紀初頭に大規模な修復が行われた後、オープンカフェや売店、アトリエなどとして活用され、都市のシンボルとなっている。私が訪れた2015年にはトカトの伝統的な木版染め(バスク)を施したスカーフなどが売られていた。

タシュ・ハンから南に300メートルほど歩き、そこから西に延びるスル通りの坂道を暫く登ると、オスマン帝国時代に建てられた屋根付き市場(ベデステン)やハン、イスラーム学院(マドラサ)などが並ぶ一帯に出る。その隅に立つ比較的小さな建物が先述のスル・ハンである。中庭と周囲の建物から成るごく普通のハンであるが、正面入口の上部に「トカト自治体・アシュエヴィ」と記された看板が掲げられている。この看板に気付いて足を止めた私を、従業員と思しき女性が快く迎え入れてくれた。長方形の中庭はかなり狭く、業務用の2台のワンボックスカーが駐車してあったが、それだけで圧迫感があるほどである。巨大かつ開放的なタシュ・ハンをみた後なので、なおさらそう感じたのかもしれない。周囲の建物は2階建てであり、壁は白色と水色で塗装されている。中庭の奥には「所長」と書かれた扉があり、そこが責任者の事務所であったと思われる。また、その扉の上に看板があり、「彼らはその愛着にも拘わらず、貧者や孤児や捕虜に食物を食べさせる」というクルアーンの一節(人間章8節)がトルコ語で記されている。また、1階には複数の大釜を備えた調理室がある。

その日の業務はすでに終了しており、調理や給食の様子を実際にみることは叶わなかったが、業務中であれば立ち入るのは難しかったであろう。先述の女性によれば、ここで調理した食事を生活に困窮する家族や調理が困難な高齢者や障害者たちに無償で配布するのだという。そのほかにもスル・ハンはかつて刑務所として使用されていたことや、近々アシュエヴィが閉鎖されることなども教えてくれた。

今回の執筆にあたり、アシュエヴィの開設と閉鎖の時期や閉鎖後の成り行き、調理や給食の実態、スル・ハンの歴史などについて、私なりに自治体のウェブサイトや地方新聞などを調べてみたが、残念ながら満足のいく情報は得られなかった。2015年頃に都市の南部に新設された、食料品や日用品を無料で配布する「慈善マーケット」が前面に打ち出され、スル・ハンのアシュエヴィについては余り言及されていないのである。ただ少なくとも、スル・ハンは20世紀初頭の短期間に刑務所とされたことがあり、20世紀半ばに学生寮となった後、1997年頃から2015年まで、つまり私が訪れた直後までアシュエヴィとして利用されたようである。また、アシュエヴィの閉鎖後は、博物館に転用するための大規模な改修が行われた。新聞記事に掲載された改修後の写真をみると、白色で統一された真新しい建物に全面的にリフォームされており、アシュエヴィの頃の面影はほとんど残されていなかった。

都市再生とGabriele Basilico

井上 典子

ボローニャは、チェントロ・ストリコの再利用を公的に進めたコムーネとして知られている。1960年代に実施された地区の調査や建造物の分析、再利用に向けて構築された修復メカニズムはあまりにも有名である。1950年代末よりトリノ、ミラノ、ボローニャを含む北部諸都市では産業化が進み、これに伴って多くの新都市が建設された。加えて促進された産業地区の建設は、北部の経済に大きなメリットをもたらしたが、その結果、郊外は著しく拡大した。郊外化はコムーネの財政負担を誘発したため、すでに充実した社会資本を備えるチェントロ・ストリコの再利用は重要な政策課題となった。当時のボローニャでは、都市再生と住民の参加は都市政策の二つの大きな柱となり、地区評議会を通じた都市内分権も実践された。新都市には建築的側面だけでなく、社会センターなどコミュニティ形成に関する数々の実験的試行が含まれ、その再評価は、都市計画分野における今後の重要な研究対象である。しかし、既成市街地から離れて建設されたこの時期の新都市の中には、限られた交通手段によって島のように孤立するものも多かった。

1980年代になると、産業地区や新都市において老朽化が進み、修繕や周辺整備が必要となるものが増加する。中央省では法整備が進められ、これを受けてエミリア・ロマーニャ州においても州法(1998)が制定された。拡大する郊外、産業地区の空洞化、都市農地の荒廃等といった新しい都市問題に直面し、ボローニャの都市再生は、伝統的な建造物を軸とするチェントロ・ストリコから、衰退した工場地帯や集合住宅群等を含む、より広い領域としてのチッタ・ストリカへとその対象を大きく転換した。チッタ・ストリカとは何か。その実体を認識し、新たな都市再生手法の明確化を企図して、州は文化施策を適用した。その一つが、Gabriele Basilicoの写真展である。

Basilicoは、ミラノ工科大学で建築を学び、現代都市景観への視点において国際的な評価を受ける写真家である。コンクリートで固められ、都市拡大を通じて画一化したイタリアの景観をクリティカルに指摘しながら、Basilicoはそこに認識される「vuoto」を、人の不在として捉えるのではなく、それ自身を主題として視覚化することを試みた。エミリア・ロマーニャで行われた写真展では、工場群、道路、鉄道施設、河川施設、集合住宅、使用されなくなった病院等が抽出されている。建築と計画都市、そして僅かな自然的要素のみによって構成される人のいないこの一群の景観の中に、波打つ覆い屋根の構造とそれを支える柱の連続が写し出されている。

ボローニャ駅の北に広がるボロニーナ地区は、コムーネが策定した近代的な都市計画(1889)によって計画されたボローニャ最初の郊外である。計画当時、この場所には湿性の農地が広がっていたと考えられる。当初は、繊維産業の発展を目的とした工場群等の建設が想定されていたが、実際には鉄道関係者の集合住宅となった。1930年代、その一画に市場ができる。市場は、生産、流通、販売に関するシステムが大きく転換する1980年代末まで機能し、その後は役割を終えて旧市場跡地として長年放置された。この未利用地の中に、古い覆い屋根が残されていた。

鉄筋コンクリート製のアーチ構造を持つ古い覆い屋根は、Pier Luigi Nerviのもとで学んだ建築家のグループが、1950年代に設計したものである。大きく波打つデザインから当時の姿を想像することは難しいが、1960年代の写真によれば、覆いの近くには小型トラックが入り混じって停まり、働く人々の傍には、野菜や果物の入った木箱が積まれている。つまり、覆い屋根の下では、グローバル化の中で失われていった営み、すなわち地域内で生産された農作物の選別や配送準備等が行われていたと考えられる。この旧市場跡地は、長年放置された後に、都市再生事業の対象となった。

2004年から2006年にかけて行われた事業案策定のプロセスでは、基礎自治体が提示した原案に対し、住民を含む多くの市民グループから代替案作成への強い要請が生じた。再検討が実施され、原案には変更が加えられて、計画されていたオフィスビルは、広場や公共施設計画へと変更された。都市再生の検証に関する住民の要請は、ボローニャの都市政策に新たな住民参加制度を根付かせる契機をつくった。原案変更後も住民参加による協議はさらに続けられ、Nerviの影響を受けた古い覆い屋根は、“Lucio Dalla”と名付けられた覆い屋根を持つ広場となり、現在はその下でコンサートなどが開催されるようになっている。旧市場跡地の「vuoto」は、社会的な動態を表す「場」として再生され、過去と現在を表すこれら二つの特徴は相互に強いコントラストを示し、チッタ・ストリカの重要な要素となっている。

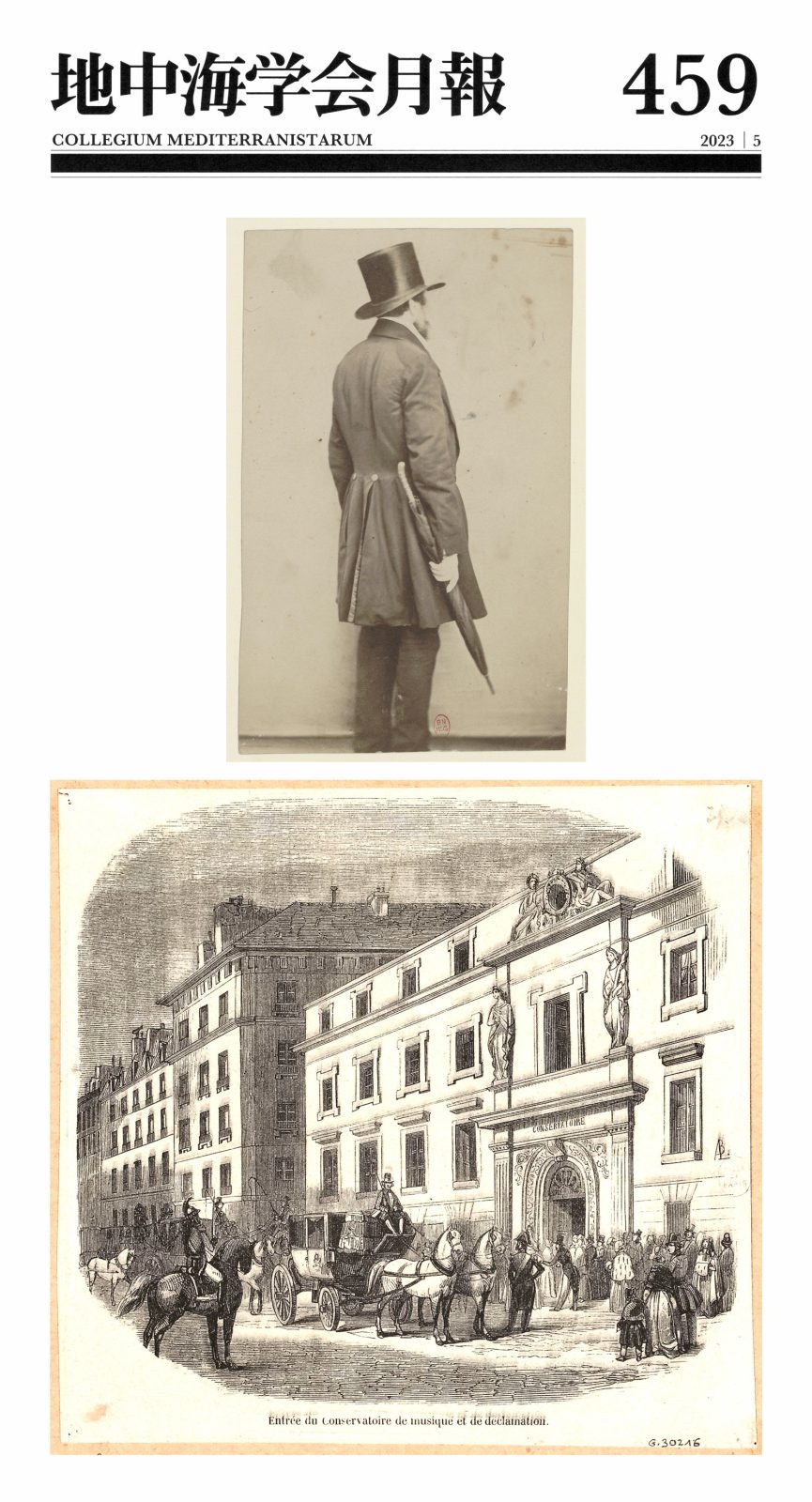

表紙説明

地中海の《癒し》18:世を背く/上田 泰史

カメラに背を向けているのは、フランス・ロマン主義音楽を代表するピアニスト兼作曲家シャルル=ヴァランタン・アルカン(1813~1888)である。パリに生まれ没した都会人で、フレデリック・ショパンやジョルジュ・サンドの友だったが、後半生は世を厭って暮らした。その直接的な原因は、母校パリ国立音楽院(表紙下図、音楽院の入り口)での栄達がかなわなかったことにある。1848年、ピアノと作曲の恩師ジョゼフ・ヅィメルマン教授が引退を決めた。若くして図抜けた才能と独創性を示したアルカンは自他共に認める教授の愛弟子で、何年も前から師の後釜に据えられることを夢見ていた。ところが、指名権を持つ院長フランソワ・オベールはアルカンの後輩アントワーヌ=フランソワ・マルモンテル(のちにドビュッシーを教えることとなる)の教歴とひととなりを買い、結局内務大臣はマルモンテルを任命した。この人事は、アルカンのプライドを大きく損ない、彼の心に深い傷を残した。翌年、ショパンの死もそれに追い打ちをかけ、1857年まで自作品を殆ど出版せず、人前で演奏することも稀になった。

ピアニスト兼作曲家として有り余る才能を教育的に活用する道を失ったアルカンの情熱は彼の心中で渦巻き、憂愁を呼び起こした。それはこの時代特有の心性である。この傷に「癒し」をもたらしたのは、先祖代々受け継いだユダヤ教の信仰であった。しかしそれだけではない。奇妙なことに、アルカンは雅歌を初めとする旧約聖書のテクストに霊感を求める一方、新約聖書の世界にも心惹かれた。なぜユダヤ教とキリスト教の両世界を行き来したのか、その理由は判然としないが、1850年にライプツィヒで発足したバッハ協会に加入したことは注目される。バッハのオルガン作品に着想を得た《ルターのコラール〈我らの神は堅き砦〉に基づく即興曲》作品69は、足鍵盤つきのピアノという当時開発されたピアノの為に書かれた大作で、アルカンとキリスト教(プロテスタント)世界がJ.S.バッハを介して結ばれていたことを示唆している。アルカンは、ピアノ製作者セバスチャン・エラールの店でこの足鍵盤付きピアノを弾かせてもらい、当時フランスでは殆ど弾く者もいなかったバッハのオルガン作品の魅力に目覚めた。

ところで、そんなアルカンの振る舞いとつい重ねてしまうのが、13世紀初頭に「家を出て世を背」いた鴨長明である。後鳥羽上皇は下鴨神社の摂社、河合社の禰宜が空席になった折、初めは長明をこの地位につけようとした。だが、惣官鴨佑兼の強い反対に遭い期待は潰えた。パリに居続けたアルカンとは違い、都を離れやがて出家し、日野に方丈の庵を結んで和歌と糸竹を友とした。出家に際し、長明は撥に和歌をしたためた手製の琵琶を上皇に献上し、別れを惜しんだという。

洋の東西を問わず、いつの世も、俗世の諍いで傷ついた心を癒やすのは、自然と楽の音なのだろう。

画像上:gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France

下:Musée Carnavalet, Histoire de Paris