2022年9月号、451号

目次

学会からのお知らせ

10月研究会

下記の通り研究会を開催いたします。

参加を希望される方は、学会ホームページのNEWS欄「研究会のお知らせ(10/29)」に掲載されるGoogleフォームにて参加登録をお願いいたします。参加登録をされた方には、後日メールでZoomアドレス等についてご連絡いたします。

テーマ:チェザリアーノ版『ウィトルウィウス』にみる「古典」と古代

発表者:飛ヶ谷潤一郎氏(東北大学大学院工学研究科准教授)

日 時:10月29日(土)午後2時より

会 場:Zoomオンライン会議システム

参加費:無料

要旨:本発表では、チェザリアーノ版『ウィトルウィウス』(コモ、1521年)に掲載されたミラノ大聖堂やアテナイの風の塔、円形劇場などの建築図面を分析することによって、その著者が古代建築をどのように解釈していたのかについて考察する。というのも、この書では古代建築とは異なる建築も取り上げられているからである。チェザリアーノはそれらの建築を古代建築というよりも、「古典」建築とみなしていたと考えられる。

論文募集

『地中海学研究』XLVII(2023)の論文・研究動向および書評を以下のとおり募集します。

論文·研究動向 32,000字以内

書評 8,000字以内

締切 2022年10月末日(必着)

投稿を希望する方は、テーマを添えて10月上旬までに学会誌編集委員会(j.mediterr@gmail.com)までご連絡下さい。

なお、本誌は査読制度をとっています。

第5回常任委員会

日 時:2022年10月29日(土)16:30~18:30

会 場:Zoomオンライン会議システム

事務局長の交替および学会本部の変更

2020年6月より学会事務局長を務めてきた飯塚正人の任期が5月31日にて満了しました。替わって、常任委員の秋山聰が、小佐野重利会長より事務局長に指名されました。これに伴い、学会本部を以下のとおり変更いたします。

旧:東京外国語大学 飯塚正人研究室

新:東京大学 秋山聰研究室

なお飯塚事務局長は、任期満了した役員は大会終了まで現職を務めるとの慣例に準じて、第46回大会・総会が終了するまで事務局長の職を務めました。

会費納入のお願い

2022年度会費の納入をお願いいたします。自動引き落としの手続きをされていない方は、以下のとおりお振込ください。

会 費: 正会員 10,000円

学生会員 5,000円

個人会費割引A 8,000円

個人会費割引B 8,000円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行 九段支店 普通957742

三井住友銀行 麹町支店 普通216313

会費口座引落について

地中海学会では、会員各位の金融機関口座より会費の「口座引落」を実施しております。会費の口座引落にご協力をお願いします。

今年度(2022年度)入会された方には「口座振替依頼書」をお送りします。また、新たに手続きを希望される方、口座を変更される方にも同じく「口座振替依頼書」をお送りしますので、事務局までご連絡下さい。今回申し込まれる方は、2023年度から口座引落を開始します。

なお、個人情報が外部に漏れないようにするため、会費請求データは学会事務局で作成しております。

地中海学会大会 シンポジウム要旨

模倣し複製する地中海

パネリスト:日向太郎/飛ヶ谷潤一郎/園田みどり/京谷啓徳 司会:芳賀京子

大会2日目の2022年6月12日、シンポジウム「模倣し複製する地中海」が大塚国際美術館で開催された。このテーマは、当初は2021年6月に予定されていた第45回地中海学会大会のために企画されたものだった。しかし長引くCOVID-19の流行を受け、まず大会が12月に延期され、さらにそれが全面オンラインで1日のみの開催となるに至り、シンポジウムは翌年度の第46回大会に再延期されることが決まる。その大会も、本当に大塚国際美術館で対面で開催されるのか、直前まで予断をゆるさない状態だった。そのような状況にもかかわらず万全の準備をしていただいた登壇者の方々、大会関係諸氏、そして手厚いサポートをしてくださった美術館のスタッフの方々に、心より感謝申し上げる。

最初に司会の芳賀から、本シンポジウム「模倣し複製する地中海」が開催会場が陶板焼付による西洋名画の複製1,000点以上を展示する大塚国際美術館であることから企画されたものであることを説明した。また模倣と複製の定義は一定ではないが、ひとつにはオリジナルへの忠実度の差という点が考えられるが、それに加えて、前者は制作者の視点、後者は鑑賞者の視点に立ったものといえるのではないかという私見を述べた。

芳賀の短い趣旨説明の後にはパネラー4名が、それぞれ古典文学、建築史、音楽学、美術史の立場からの報告を行った。

日向太郎氏は「ホメロス叙事詩とウェルギリウス」と題し、西洋古典学の立場からの報告だった。古代ローマの詩人ウェルギリウスによるホメロス叙事詩の模倣は主題や構成のみならず、場面の組み立てや、美術作品の叙述におよぶ。そうした模倣がすでにローマ時代において剽窃ではなく高度な創作行為とみなされ、読者にも大いなる楽しみを与えるものとして評価されていたという日向氏の指摘は、模倣の創作性を考える上で大きな意味をもつ。また何より、日向氏が朗々と語るホメロスやウェルギリウスの詩文は、われわれに詩を「聞く」楽しみをあらためて実感させるものだった。

飛ヶ谷潤一郎氏の「建築におけるオリジナルとコピーの関係の変遷──16世紀イタリアの図版入り建築書の登場を機に」では、初期ルネサンスのフィレンツェで古代やロマネスクの建築が、盛期ルネサンスのローマでコロッセウムや初期キリスト教建築などが、部分的に模倣された例が示された。さらに、盛期ルネサンスのローマで登場した図版入り建築書は、それ自体をオリジナルと捉えるならば、建築はそのコピーと考えることも可能であるという指摘があった。ここからは、建築においては文学などとは異なる角度から、複製や模倣というテーマを考えることの必要性が浮き彫りになった。セルリオの建築書に基づくヨーロッパ各地の実際の建築作品の数々の画像は、建築書がオリジナル、建築そのものはコピーという氏の主張に説得性をもたせるものだった。

しかしその考え方を再現芸術である音楽に適応すると、オリジナルは楽譜で演奏される音楽はすべてコピーということになってしまう。模倣・複製の定義は、やはり分野ごとに考えざるを得ないようだ。

園田みどり氏は音楽学の立場から、西洋音楽における複製の例として、編曲や、音楽素材の再利用を挙げる。最も興味深い現象として取り上げられたのは、16世紀末のオペラの誕生だ。これは古代ギリシア劇の再現・復元を目論むもので、飛ヶ谷氏の発表とあいまって、当時の古代研究が建築や美術だけでなく、音楽や演劇にも向いていたことが重層的に示された。また最初のオペラ《ダフネ》のもととなったジロラモ・パルガーリ『女巡礼』の第3幕間劇(アポロンのピュトン退治)については、1986年の貴重な映像が会場で上映され、総合芸術としてのオペラの面白さを再認識させる報告となった。

京谷啓徳氏は「活人画──人体による絵画の模倣・複製」のなかで、まず複製を作成する際には素材、大きさ、次元、色彩などさまざまな要素が変化することを指摘した。その上で、2次元の絵画を人間が模倣する活人画(タブロー・ヴィヴァン)について、18世紀の貴族たちの遊びに始まる歴史と、その多様な側面が紹介された。氏がこれまで蒐集してきた学生たちの「作品」やネット上の投稿、大塚国際美術館で定期的に開催されている「アート・コスプレ」が、実は歴史ある芸術活動・絵画鑑賞の一形態であることが、氏の報告によって裏付けられた。

全体討議の時間が足りず、会場からの質疑応答の時間をほとんど取ることができなかったが、久しぶりの対面でのシンポジウムで模倣や複製を見る楽しみ、聞く楽しみを存分に味わっていただけたのではないかと思う。それぞれの分野での模倣や複製に考えを巡らせるきっかけになったのであれば幸いである。模倣と複製にはオリジナルにはない楽しみ方があり、まさにそれこそが大塚国際美術館の楽しさなのである。(芳賀京子)

地中海学会大会 研究発表要旨

オベリスク型墓石のグローバル・ヒストリー―インドの英人墓地からの試み―

冨澤 かな

西洋近代墓地に多く見られるオベリスク型墓石は、ナポレオンのエジプト遠征(1798-99)後のエジプト研究の進展から生じたエジプト意匠の流行、いわゆる「エジプシャン・リバイバル」の産物と考えられてきた。そもそも教会外に近代的共同墓地(セメタリー)が成り立ったこと自体、19世紀のこととされる。しかしインドでは、それ以前からイギリス人らがセメタリーを形成しており、そこに多くのオベリスク型墓石が残っている。つまりインドではエジプト遠征以前にそれとは関わりなくオベリスク型墓石が現れていた可能性が高い。そこで本発表ではまず、インドの英人墓地に現存する墓石の調査によりそれを検証する。そして、18世紀以前にオベリスクとその意匠がどのように用いられていたのか、それは慰霊といつどこでどのように結びついてきたのかを遡って見ていくことで、小さな「墓石の世界史」を試みたい。

インドではまず、カルカッタ(現コルカタ)のサウス・パーク・ストリート・セメタリーに着目する。1767年設立のこの墓地には多くのオベリスク型墓石が立ち並んでいるが、実際のところ、エジプト遠征の影響が及ぶ前に立てられたものはどれほどあるのか、1805年までの没年の人物の墓石の形を調査したところ、185基が現存していた中で、かなり明瞭にオベリスク型を示しているもので27基、やや太めなものやピラミッドに近いものを加えると計44基が確認された。

ここからはヨーロッパ本国に先行してインドで新たな近代的慰霊表現が成り立った可能性が指摘できるが、そのことを確認するには、18世紀までにオベリスクが慰霊とどのように結びついてきたかを見直す必要があろう。オベリスクとその意匠の西洋への普及は、まずエジプトから古代ローマに数多く持ち込まれ、その後時を経て16-7世紀に再生された頃に始まる。その展開を辿ると、慰霊との結びつきも古くから見られるが、しかし報告者の見るところ、それらはほぼ、装飾的、あるいは平面的な利用にとどまっている。本発表のテーマである自立型オベリスク形状の墓石の普及は、やはりヨーロッパより先にインドで生じていた可能性が高いと思われる。

ではなぜこのエジプト起源の意匠を用いた墓石が、エジプト学未成立の段階でインドで成り立ったのだろうか。まず注目されるのが、インドの墓廟文化とスーラトのイギリス人墓地とイギリスの劇作家で建築家のジョン・ヴァンブラーのつながりである。18世紀のイギリスでは街やマナーハウスなどにオベリスクやピラミッド型の建築物が複数作られるが、関わった建築家の中心にヴァンブラーがおり、そして彼のイメージ源には、彼が若い頃スーラトで見たイギリス人墓地があった。ヴァンブラーは1711年にそれまでにない「堂々たる墓廟」から成る墓地案を、四半世紀前にスーラトで見たというイギリス人墓地をモデルに提示しており、そのスケッチにはオベリスクやピラミッド型の墓石が見いだせる。現在のスーラトのイギリス人墓地およびオランダ人墓地には実際オベリスク型墓石が複数存在し、年代が特定できないものが多いが、確実に17世紀に遡るものも確認できる。この墓地の独特な慰霊表現には、14世紀ごろからインドに花開いたイスラーム墓廟建築と、その影響を受けてラージャスターン周辺に成立したヒンドゥー王侯の霊廟、チャトリの影響が見て取れる。これらの多様な墓廟建築とヨーロッパ由来の意匠とが混じり合って成り立ったスーラト墓地が、18世紀イギリス建築に影響していたのである。

次に注目したいのが、オベリスクとその他の古代建築のイメージの混乱、重複の可能性である。エジプト学成立前には、オベリスクと死や再生の概念が結びつく根拠は本来なかったにもかかわらず、オベリスクと慰霊イメージに一定のつながりがあったのは、まずピラミッドとの混同が一つの要因と思われる。また18世紀のパトナのイギリス人虐殺慰霊碑は、ローマの記念柱を明らかなモデルにしていながら時にオベリスクと呼ばれる。興味深いことに有名なトラヤヌスの記念柱は基壇にその遺骨を納める墓廟でもある。またハリカルナッソスのマウソロス霊廟は、実際の形は不明ながら、しばしばオベリスクやピラミッドと似た形に描かれてきた。これを含むいわゆる世界七不思議や17-8世紀のカプリッッチョの表現を見ると、オベリスクと慰霊に関わる多様な古代建築の像が重複、混淆して展開してきたことがうかがわれる。

このように、オベリスクを巡る錯綜したイメージの歴史とインドの墓廟建築文化とが交差し往還する中で、インドにオベリスク型墓石が成立、展開したものと推測される。背景には、インドにおける西洋人の高い致死率や教会と墓地の不足による新たな埋葬場所の必要と、新たな慰霊表現の求めがあったと思われるが、他にもインドの建築や技術の幅広い影響など、さらに問うべき多くの課題があろう。この文化現象はイギリス/インド、西/東、支配/被支配といった二元的な構図では捉えがたいもので、その解明には分野や地域を越えた知見を得ていくことが必須であろう。諸先生方のご教示を願うものである。

見えないものを聞く 聞こえないものを見る

吉川 文

当たり前のことだけれども、音を見ることはできない。音は振動であり、その振動を波形として捉えることはできる。音の振動が金属板の上に撒いた砂を動かして描かれるクラドニ図形の美しさは、目を楽しませてくれるが、音の波形もクラドニ図形も音そのものではなく、音の痕跡に過ぎない。音楽も同様で、奏でられる音は基本的には耳で捉えるものであり、響くそばから消えてしまう。それでも、私自身が関心を寄せる中世ヨーロッパの音楽に今ふれることができるのは、音楽を目に見える形で書き留める手段が発展したからである。

音楽を伝承する方法として、視覚的な「楽譜」に頼るのではなく、口伝えで受け継いでいく「聴覚的な」やり方も重要だが、特に西洋世界で複雑な展開をみせた記譜法は、消えていってしまう音を留め、数百年の時を越えて再びその響きを私たちが耳にすることを可能にする。西洋音楽の歴史の中で生み出された五線譜は、現在様々な音楽の記譜に利用されている。たとえ言葉が通じない者同士であっても、五線譜を読むことができれば同じ音楽を共有することは可能であり、そうした意味で五線譜は非常に普遍的な存在とも言えよう。

記譜法の発展過程は、見えない響きをどのようにして視覚化するか、その創意工夫の歴史である。カトリック教会の単旋律聖歌を書き記した最初期のネウマ譜は、旋律の流れをイメージさせる点や曲線の連続として記される。これは記憶された旋律を思い起こさせる役割を担うもので、ネウマ譜から知らない旋律を再現することはできない。その後旋律を構成する音の高さを精確に書き表すための工夫がなされ、ネウマに譜線を付すことで、音の高さの関係は飛躍的に分かりやすくなり、音高はピンポイントで明示可能となった。その後は音の長さ、リズムを如何に書き表すか、様々な試みが重ねられた。14世紀の詩人にして高名な音楽家であったギヨーム・ド・マショーは、自身の作品集の形をとる大部の写本編纂に関わったが、その中にはシンプルな単旋律の歌曲もあれば、4つの声部が重なり合って複雑な響きを生み出すミサ曲も収められている。その楽譜は、私たちが彼の音楽を再び耳にすることを可能にする精確な情報を伝えている。その後の記譜法において、特に音の長さの関係性を示す工夫は複雑さを極めた。楽譜は音楽を記す手段ではなく、視覚的な記譜それ自体が目的と化したように見える場合すらある。14世末の音楽を収めたChantilly Codexには、記譜の複雑さに拘った作品が所収されるが、特に冒頭を飾るボード・コルディエの2曲のロンドーは、それぞれ楽譜全体がハート型を模したり、五線を直線ではなく円で記すなど、視覚的な工夫を凝らしている。音楽は本来時間の流れの中で把握されるものだが、楽譜はある意味ではそうした時間の流れを無効化し、楽曲の全体像を一度に捉えることを可能にする。ひとつの構造物として音楽を考えることが容易になったのである。楽譜全体をハート型にし、さらに歌詞の「心cuer」を文字ではなく♡で記したコルディエの楽譜は、そうした楽譜の視覚性を象徴するものでもある。「目で見る音楽」は、音楽のあり方そのものに影響を与えながら様々な形態の記譜を生み、20世紀には「図形楽譜」にまで辿り着く。

今さらのように「音楽の視覚性」を意識したのは、先頃見たドキュメンタリー映画「うたのはじまり」がきっかけだった。「ろう」の写真家・齋藤陽道が、やはり「ろう」である妻とのあいだに生まれた聴者の子どもと接する中で、切り捨ててしまった「音楽」に向き合おうとする。彼にとって音楽は単なる「振動」でしかなく、学校の「音楽」の時間は、ただ座ってやり過ごすものだったことが筆談を交えて語られる。だが、そんな彼のもとに生まれてきた子は音のある世界にいる。子どもが発した「だいじょうぶ」という言葉に呼応して彼の口から「大丈夫」とうたわれる場面は、音楽や「うた」の根源に通じるものを感じさせる。そして、聞こえない人に対する「音楽」の表現として、この映画でとられた手法が「絵字幕」である。

耳の不自由な方々に向けた字幕では、語りの音声だけではなく、その場に流れる様々な音も文字で示されるが、音楽が流れる場面では(音楽)と記したり、♪マークを出すのが普通だろう。この映画では、音楽が流れる場面では、その音を絵で表現した「絵字幕」が添えられる。これは音楽のイメージを五線譜上に描く「スコア・ドローイング」作品を手がける画家でありミュージシャンの小指が担当したもので、五線の上ではじける形と色が、その場で流れる音の響きを強く印象づける役割を果たしている。齋藤が「大丈夫」と歌う部分、その根源的な「うた」は通常の楽譜では捉えきれないものであり、ここに楽譜を字幕のように出しても意味をなさない。五線の上に並ぶ音符ではなく、その上で踊る鮮やかな色や形が、楽譜では書き表せない「音楽」の一面を確かに捉えている。絵字幕によって「聞こえない人」と「聞こえる人」が音楽を共有できることがとても印象に残った。聞こえないものを見ようとする試みを通じて、聞こえるものの見えなかった面に気付くことができるのかもしれない。

地中海の植物から世界の象徴になったオリーブ

二ツ山 達郎

地中海を代表する樹の1つにオリーブがある。近年でこそ世界各地で栽培されるようになったが、それでも地中海に面した国々で世界の生産量の9割以上を占めている(FAOSTATによる)。オリーブが生育している地域を見ると、地中海を囲むように広がっており、温暖な気候や長い日照時間などの地中海性気候の特徴がオリーブの栽培に適しているのが理解できる。しかし、オリーブと地中海の結びつきは自然環境のみではない。古代から現在に至るまで、地中海沿岸の社会は、必ずといっていいほどオリーブを宗教的な象徴と結びつけてきた。

例えば、古代エジプトでは太陽神ラーにオリーブ油が捧げられ、ギリシア神話においてはオリーブは女神アテーナーからの贈り物とされた。このことからオリーブ油は神像に塗られていたが、加えて古代ギリシアや古代ローマにおいては身体にもオリーブからつくられた香油が塗られた。また、地中海沿岸で誕生したアブラハム的伝統のユダヤ教・キリスト教・イスラームにおいては、それぞれの聖典にオリーブが神の祝福(バラカ)であると記されている点で共通している。

旧約聖書・新訳聖書においては、同定できるものでも100種を超える植物が記されているが、その中でもオリーブは小麦・大麦・ブドウ・イチジク・ザクロ・ナツメヤシとならぶ神の祝福とされている。出エジプト記30章22-29節には、オリーブ油による香油のつくり方が記されており、古代から続く地中海の塗油の伝統は、キリスト教の洗礼などの儀礼に継承された。

イスラームにおいても、同様に神によって祝福された樹であるゆえに、特別な植物とされている。クルアーンには確認できるもので10種の植物が記載されているが、オリーブは6回にわたり言及されおり、ナツメヤシに次いで多く登場する。例えば、御光章35節では「神は祝福されたオリーブの木に灯されている」と記され、モスクや礼拝マットにもこの章節が用いられることが多い。

筆者の調査地であるチュニジアも、オリーブが宗教と深く結びついている国である。チュニジア国内には約7,000万本のオリーブの樹が、全農地の30%に植えられているともされ、国土面積あたりの本数で考えれば、最もオリーブが植えられている国の1つである。

チュニジアで最も権威があるモスクの名は「オリーブのモスク」と呼ばれており、さらには銀行からラジオ局、病院、レストランに至るまで、オリーブの名が付されたものばかりである。チュニジアの日常生活においてもオリーブの樹や枝は縁起物になってきた。例えば玄関先や室内にオリーブの枝をかけておくと、邪気払いになるとされている。また、本物の枝のみならず、オリーブの樹をモチーフとした室内装飾具をよく見かけるが、こちらは多産や豊穣の象徴として新婚夫婦や新築祝いなどで贈与されることが多い。これらの装飾具について、イスラームとは関係ない説明がなされる時もあるが、クルアーンのなかで神の祝福とされていることをその装飾具の説明として語る人も多い。

このように、聖典に記されたことで、オリーブのシンボルは歴史を経ても変わらずに、人々の実践のなかで息づいてきた。また、オリーブはそれらの世界宗教の聖典に記されたことで、そのシンボルは世界中に広がったともいえる。樹の存在は自然環境に依存するが、シンボルは地域を超え、世界に浸透することができたとも考えられる。さらには宗教を越え、さまざまなシンボルにもなっている。例えば、創世記8章8-11節にある、ノアの洪水の後に鳩がオリーブの葉をくわえて帰ってきた話はよく知られているが、このことからオリーブの枝葉は平和の象徴として、国連旗や国連関連組織の旗に用いられている。その是非はさておき、オリーブは地中海地域の伝統や、宗教という枠組みを超え、世界共通のシンボルになったといえる。また、オリーブほどさまざまな国の国章や通貨にデザインされている植物も珍しいといえよう。オリーブのシンボルは世界の至る場所で何かしらの意味を担っているといえる。

さて、話は日本におけるオリーブ栽培に変わるが、香川県の小豆島で本格的な栽培が始まり100年余りが過ぎた。その生産量は地中海諸国とは比べものにならないほどわずかであるが、今や小豆島や香川のお土産として、オリーブチョコからオリーブ素麺まで、さまざまなオリーブ土産が定着しつつある。それらの食品の原材料には、ほんのわずかながらオリーブの実や葉が使われているが、オリーブを味わうために用いられているわけではないだろう。オリーブという記号が何かのイメージを運んでいるゆえに、それほど多様なオリーブ土産が誕生していると考えられる。長い歴史のなかでオリーブを文化や宗教と結び付けてきた地中海沿岸の人々も、オリーブのシンボルを利用した小豆島の多様な土産には驚くであろう。オリーブはいつの時代も何かの象徴になり、イメージを運ぶ力がある樹と言えるのかもしれない。

大聖堂は誰のものか

──トレド大聖堂のスキャンダル

久米 順子

昨年10月、スペインの首座大司教座であるトレド大聖堂で起きた大騒動が、しばらく同国の報道を賑わせた。事の発端は、スペインのラップ歌手であるC(セー)・タンガナとアルゼンチンの歌手ナティ・ペルーソが発表した新曲のミュージック・ビデオだった。どちらもラテン・グラミー賞の受賞歴を持つ人気ミュージシャンである。曲名は「Ateo(無神論者)」。「この愛は宗教のようなもの」「自分は無神論者だったけれど、今は信じている。だってあなたのような奇蹟は天から下りてきたに違いないから」という歌詞にのせて、トレド大聖堂内で2人が腰をくねらせて踊るのを、信者たちが柱の陰から驚いた顔で覗き見る。C・タンガナがナティ・ペルーソの長い髪を引っ張り、上を向かせる場面がアップになる。そうした是非がテレビ番組で討論されるなど社会で議論が沸騰していく様子に、裸体の(ご丁寧にモザイクがかけられている)ナティ・ペルーソがサロメのように人々の面前に立ち、洗礼者ヨハネさながら切り取られたC・タンガナの頭部をひけらかすシーンなど大聖堂外で撮影されデジタル処理された諸場面が差し挟まれるという内容の映像である。つまり、このビデオそのものが「炎上」を織り込んだ二重構造になっているのだが、ある意味で現実が映像を上回った。このビデオが金曜日に配信されるやいなや、ツイッターをはじめとするSNSでカトリック信者を侮辱するものとしてこの曲への批判が殺到したのだ。

フアン・ミゲル・フェレール主任司祭(大聖堂の事務を司る参事会の長)は、本作は確かに挑発的な視覚言語を用いているけれども信仰に影響を及ぼすものではない、この曲のテーマは人間愛を通じた会話の物語であり、同時代文化に対して一方的に不寛容な批判を投げかけるのではなく誠実な対話に努めることこそがトレド大聖堂の姿勢であると、大聖堂を使う撮影許可を出したことを弁明する内容の声明を金曜日に発した。

一方、フランシスコ・セロ大司教は、ビデオを非難し、聖なる場所が不適切に使用されたことで傷ついたと感じているすべての信者と聖職者たちに許しを請う声明を同じく金曜日に発表した。日曜日に30名ほどの信者がロウソクを掲げて大聖堂前で抗議集会を行い、火曜日にはフェレール主任司祭に対する聴聞会が開かれた。その直後、主任司祭は自らの決断を悔いており、間近に迫った任期完了を待つことなく辞任すると大司教側から発表された。さらに大司教は、トレド大司教区内のすべての聖職者や信者に呼びかけて、悔い改めと「浄化」の儀式を大聖堂で執り行った。

また、主任司祭によれば1万5千ユーロ、ビデオの制作側によれば3万ユーロと金額は大きく異なるが、この撮影のために大金が大聖堂に支払われたとの報道も流れた。大司教は、数年前から大聖堂参事会の内規により撮影等による特別収入はすべて社会事業に充てられていることを強調する声明を出したが、今回の正確な金額はついに明かさなかった。

主任司祭は、マスコミの取材に対して、撮影に大聖堂側の人間の立ち会いがなかったのは過ちだったこと、また金曜日に数時間違いで大司教と彼から相違する声明が出たのは両者の間のコミュニケーション不足だったことを認めたが、金曜日の声明を撤回はしなかった。スペインのカトリック信者が集うウェブサイトでは、撮影許可を出した主任司祭に非難が殺到し、彼に厳罰を処さなかった大司教は「寛容」な人物だといわんばかりのコメントで溢れた。しかし果たしてそうだろうか。

今回の大騒動には、トレド大聖堂が現役のカトリック大聖堂であるのみならず、スペインの文化財にして歴史遺産であり、ユネスコの世界遺産でもあるという視点は皆無だった。世界遺産は、よく知られている通り、「顕著な普遍的価値Outstanding Universal Value」を有する遺跡を人類共通の財産として保護し、後世に伝えていこうというものである。そうした意味では、大聖堂は決してカトリック教会とその信者の専有物ではないはずだ。

しかし大司教による声明は──職務上、当然といってしまえばそれまでだが──カトリック教会の内部とその信者のみに向けられていた。聖職者と信徒への謝罪。大司教はこの撮影計画も内容もそれがもたらす結果も知らなかったという弁明。このようなことが二度と起こらないように大聖堂の使用許可の承認手続きを見直すという改革提案。内向きの論理による内向きの言葉を連ねる「リーダー」がここにもいた。

このスキャンダルによって「Ateo(無神論者)」のyoutubeでの再生回数は瞬く間に数百万回を突破した。発表から5か月後の現在、公式ビデオの再生回数は3,852万回を超えている。

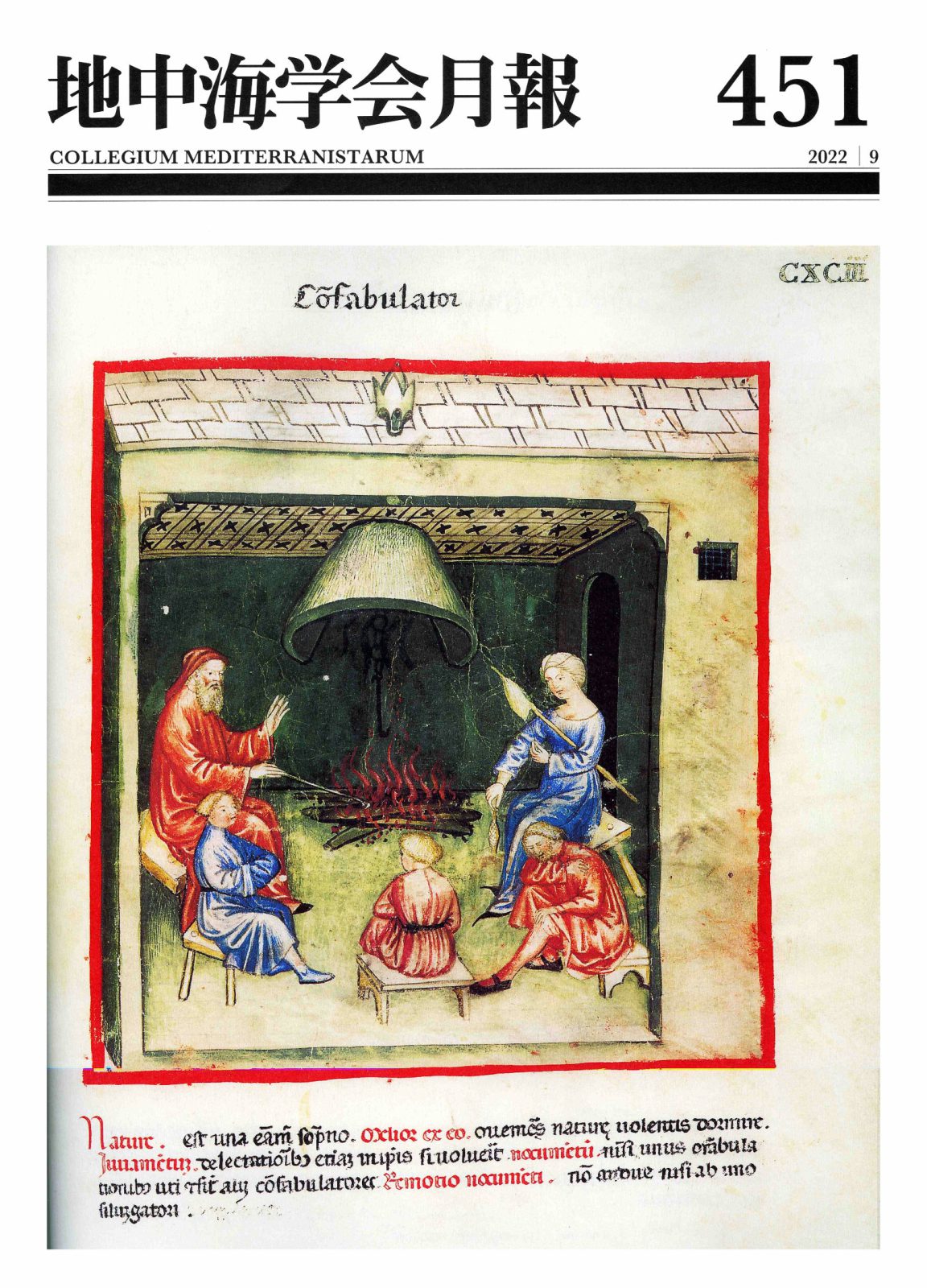

表紙説明

地中海の《癒し》10:語りと睡眠/山辺 規子

癒し。心穏やかに過ごすためにまず必要なことは健康ではなかろうか。健康でありたいという願いはいつの時代にもあるが、中世の医学ではできるだけ病気にならないようにアドバイスをすることが医術の基本であった。病気になれば薬、それも効かないならメスの出番もありえるが、医者はまず健康な生活をするようにアドバイスをする。そのためのマニュアルとして書かれた本に『タクイヌム・サニターティスTacuinum Sanitatis(健康全書)』がある。この本は、もともと東方の医者イブン・ブトラーンがアドバイスするべき項目を表にしてわかりやすく示し、それがラテン語に翻訳された。さらに、14、15世紀におそらくイタリアで挿絵がついている写本として制作された写本群である。

『タクイヌム・サニターティス』の冒頭には、健康のために留意するポイントとして、①よい環境にいること、②正しい飲食をすること、③正しく運動と休息をとること、④適度な睡眠をとること、⑤体液を正しく維持すること、⑥感情を穏やかに保つことの6点を挙げている。アドバイスの中心となるのは、身体にとって過剰なものを控え足りないものを取り入れることなので、実際には飲食に関するアドバイスが大半を占めるが、ここでは、いちばん癒しにつながりそうな睡眠関係について注目してみた。

『タクイヌム・サニターティス』写本群では、睡眠に関わると考えられる項目が4項目ある。「睡眠」「語り」「横になりながらの語り」「不眠」である。なぜ、「語り」がここに入っているのかといえば、「語り」は、眠気を誘うかららしい。「語り」の効能に「眠るために有効」とある。取り上げた画像「語り」(Confabulator, Roma, Casanatense, ms.4182, CXCIII)は、この写本群のなかで、Theatrum Sanitatisという名前で知られるローマのカサナセンテ図書館所蔵の写本である。名前は異なるが、写本を見比べてみれば、これが同一系統の写本であることがわかる。絵の下につけられている説明によれば、「語り」は、眠りたい人、気が合うパートナーがいる人のためによい。どんな気質の人にとってもよい。子供には向かないが、長じればどの年齢層の人にもよい。季節もいつでもよいか、とりわけ冬はよい。自分の住んでいる地域にいるなら、どこでもよいとある。ほぼ誰にでも効くようである。

「語り」についていえば、この写本群では、いずれも、おそらく暖かい火のそばに老若男女が集まっていて、年長と思われる人物が話をしている。描かれた当時において、この「語り」がどんなふうに人々にイメージされたかがうかがえる。「睡眠に有効」という効能を示すために、聞いている側のうち少なくとも1名は眠気に襲われている。この絵でも、右下の人物はどうも居眠りしているようである。

それにしても、「語り」の効能が、交流につながるとか知識を獲得できるとかではなく、「睡眠」に役に立つこととは。授業中にスヤスヤ寝ている学生の姿を思いうかべると、説得されてしまいそうなのがまたなんともいえない。