2022年4月号、448号

目次

学会からのお知らせ

第46回地中海学会大会

地中海学会では、第46回地中海学会大会を以下のとおり開催すべく準備を進めておりますが、月報447号でもお知らせしたとおり、コロナ禍をめぐる状況はいまだ予断を許さないことから、予定どおり大会を開催できるかどうか、最終判断は5月の大型連休明けを待つことになりました。その時点で6月の大会開催を断念せざるを得ないと判断した場合、大会は昨年・一昨年同様、今秋以降に延期される見込みですが、詳細については決定次第、学会ホームページ、また月報449号にてお知らせしますのでご注意ください。

なお、本月報には①大会プログラムと②大会出欠ハガキ兼総会委任状も同封しておりますので、大会への出欠をご検討のうえ、5月23日までに②をご投函いただければ幸いです。会員の皆さまのご理解・ご協力、どうかよろしくお願い申し上げます。

6月11日(土)

13:00 開会宣言

挨拶:田中秋筰(大塚国際美術館)

13:15~14:15 記念講演

青柳正規「イタリアでの発掘50年」

14:30~17:00 館内見学

17:10~17:40 総会(会員のみ)

18:00~20:00 懇親会

6月12日(日)

10:00~12:00 研究発表

「オペラ「ロドペとダミラの運命」──17世紀中葉のヴェネツィア派オペラにおける狂気の表象と自己成型──」内坂桃子

「地中海趣味の日本」河村英和

「オベリスク型墓石のグローバル・ヒストリー──インドの英人墓地からの試み」冨澤かな

12:00~13:00 昼食

13:00~16:00 シンポジウム

「模倣し複製する地中海」

パネリスト:京谷啓徳/飛ヶ谷潤一郎/日向太郎/園田みどり

司会:芳賀京子

16:00 閉会宣言

『地中海学研究』について

『地中海学研究』XLVの内容が以下のように決まりました。6月中にお手元にお届けする予定です。

《論文》「ミノア・ミケーネ美術における猪狩り図」小石絵美/「ランベルト・シュストリスと南ドイツ・カトリック改革──越境するルネサンス芸術家の画歴再構成と、オットー枢機卿、フッガー家による美術パトロネージ──」久保佑馬/「アンリ・ルランベールの下絵に基づくタピスリー連作〈コリオラヌスの物語〉──《家族を迎えるコリオラヌス》を中心に」竹本芽依/「ゴルドーニの『スタティーラ』──演劇改革の萌芽」大崎さやの

《書評》「「チャールズ・バーニー著(今井民子+森田義之訳)『チャールズ・バーニー音楽見聞録〈フランス・イタリア篇〉』」河村英和

第3回常任委員会

日 時:2022年4月9日(土)16:30~18:00

会 場:オンライン会議システム(Zoom)

報告事項:研究会について/企画協力講座について

審議事項:第46回大会について/2021年度事業報告・決算について/2022年度事業計画・予算について/2021年度地中海学会ヘレンド賞について/「個人会費割引B」の適用について/その他

新年度会費納入のお願い

新会計年度に入りましたので、2022年度会費の納入をお願いいたします。自動引き落としの手続きをされていない方は、以下のとおりお振込ください。

会 費:正会員 10,000円

学生会員 5,000円

個人会費割引A 8,000円

個人会費割引B 8,000円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行 九段支店 普通957742

三井住友銀行 麹町支店 普通216313

研究会要旨

レオナール・フジタ「平和の聖母礼拝堂」─聖母崇敬とその表象についての一考察─

𠮷岡 泰子

2月12日/オンライン会議システム(Zoom)

第二次世界大戦後、フランスに帰化(1955年)し、受洗(1959年)したレオナール・フジタ(藤田嗣治・1886-1968)は、最晩年、シャンパーニュ地方のランスに、聖母に奉献する「平和の聖母礼拝堂」(1966年)を建立した。そのネオ・ロマネスク様式の建築は、先行研究で詳細に論じられた。しかし、礼拝堂の内部装飾と中世宗教美術との関連はあまり言及されなかった。そこで、本論では、堂内フレスコ画の聖母子表象の図像解析と、藤田嗣治旧蔵書(東京国立近代美術館本館アートライブラリ収蔵)と、「藤田嗣治資料」(東京藝術大学大学美術館収蔵)の日記や資料などの一次資料の調査によって、フジタの聖母崇敬と「平和の聖母礼拝堂」の関連、祭壇に描かれた聖母子への中世末期宗教美術の影響を考察した。

フジタと聖母の最初の遭遇については、先行研究に以下の言及がある。「1903年頃、中学4年生であったフジタは『聖マリア会』が主催する暁星学校の夜学にフランス語を学びに通い始めた。」「彼は、そこの小さな聖堂へ宗教画を見に行くのが好きであった。」「彼はまだ14歳だったが、座って聖母や聖人たちの像を見つめていた。」という。4歳にして母と死別し、14歳にして西欧美術の習得を目指し渡仏を夢見ていたフジタに、この時期、聖母への憧れが芽生えたとはいえないか。

後年、再渡仏後の1951年9月15日の日記からは、急激にキリスト教に接近した様子が分かる。「私はこの先どうなるかと気が狂うばかりに心痛し、落胆して途方に暮れ仕事も手につかず。【中略】神は救ってくれた。私は神を初めて信じて信仰することに決めた。悪夢がさめた。悪魔が退散した。【中略】基督教の宗教画を知らぬうちに書い【ママ】ていた。【中略】みな戦争がもたらした悲劇だ。夏以来の苦しみが終わった。私は神に感謝する。」これは、前後の記述から、①西洋の巨匠の作品と自作とを比較し、今後の画業を模索していた時期②フランスでも政治的世論に傷つき、フジタ夫妻が苦しんだ時期であり、このころ入信を考えていたことが分かる。

そして、1952年に、戦後最初の宗教画とされる《二人の祈り》を描き、1953年夏には、友人に礼拝堂建設の夢を語る。その後、受洗の代父だったルネ・ラルーから全面的支援を約束されたフジタは、1964年5月25日の日記に、「マドンナ百態発心」をし、「私のお寺(チャペル)は、マドンナ様をご本尊とする事を思いついた。」と記している。7月にはロマネスクの教会堂を訪問し、9月にはアトリエの壁に水彩で聖母子の習作を描く。そして、1965年4月、礼拝堂の建設予定地がランスに決定する。以上が、聖母マリアに捧げる礼拝堂の建設に至る大まかな経緯である。

次に、主祭壇の《聖母子》について、図像的観点で述べる。礼拝堂の入り口に立つと、正面の主祭壇に描かれた《聖母子》が目に飛び込んでくる。斜めに坐した聖母は、幼子イエスを優しく両手で支え、長い首を傾け慈愛を示している。幼子は正面を向き、右手を挙げて周囲の人々を祝福している。背景には丘陵と遠い川や山岳が描かれ、白雲の浮かぶ空の下に聖母子を中心に据え、遠近感を感じさせるシンメトリーの構図である。「荘厳の聖母」の型を踏襲し、取り巻きは全員が女性信徒である。また、聖母子は地面の近くに座しており、「謙譲の聖母」の型でもある。後ろには花を手に少女たちが集まり、聖母子と女性信徒たちは、「聖母月」を祝っていると思われる。

聖母の衣装は落ち着いた色調で大きな薔薇模様が見え、長い裳裾が広がり、光背は豪華である。ここには、初期フランドル絵画や、中世末期プロヴァンス絵画の影響が感じられる。特に、アヴィニョン派の《ヴィルヌーブ・ザヴィニヨンのピエタ》 の右端に描かれたマグダラの長い首と細い指、うつむいた横顔、アンゲラン・カルトンに帰属する《カダール祭壇画》 の聖母の衣装や光背、バーテルミー・デックの《受胎告知》 のマリアの、豪華に広がる花模様のケープも参照したのではないか。これらの図像はフジタの旧蔵書の中に見出すことが出来る。

フジタの日記には「プリミティーフ」という言葉が散見される。これは、ルネサンス以前、中世末期の美術様式を示す事は言うまでもない。フジタは14~15世紀の様々な流派の絵画に関心を寄せ、複数の画集や書籍、資料を収集し研究していた。さらに、1918年と1951年には、アヴィニョンやヴィルヌーブ・レ・ザヴィニョンを訪問し、また、ルーブル美術館、クリュニー中世美術館、フランス国立図書館等でも資料の収集を行っていた。以上から、フジタは、「プリミティフ・フランセ」と称される中世末期の各流派の画家や画工たちの作品を研究し、それらの図像や様式を適宜吸収し、礼拝堂のフレスコ画をはじめ内部装飾にいかしたと考えられる。

M・トゥッリウス・キケロと2度目の執政官職

内田 康太

帝政前期のローマでは、修辞学校における教育の一環として、学生たちが架空の法廷や元老院を舞台に演説を戦わせる修練に励んでいた。こうして作成された演説は論判演説(controversiae)と呼ばれ、歴史上の出来事や人物を度々その題材としていたことが知られる。しかしながら、論判演説の目的や性質から見ても、演説のなかで語られる様々の事柄について、その信憑性を積極的に認めることは難しく、明らかな事実誤認と解される発言も散見される。

ここでは1つの例として、『C・サッルスティウス・クリスプス論駁』と称される演説に目を向ける。この演説は、帝政期、とある学生(伝承によればディディウス)によって書かれたとされる論判演説であり、作者自らが共和政末期の政治家M・トゥッリウス・キケロとなって、政敵サッルスティウスからのキケロ批判に反論するという体裁をとっている。演説全体を通じて記述内容の信憑性に疑義が呈されているものの、とりわけ顕著な誤りとして指摘されるのは、キケロが「2度の執政官職を務めた」とする言及である(Ps.Cic.Sall. 21)。というのも、キケロが、前63年に執政官職に就いた後、前43年に政争のなかで死去するまでの間に再度この公職に就任したという事実は確認されないからである。

その一方で、『サッルスティウス論駁』の作者が、キケロのような著名な人物の経歴について、これほどに明白な事実誤認を犯したことは俄かには信じ難い。また、論判演説といえども、演説の説得力を増すためには正確な事実に基づいた発言が必要とされた。そのためにか、先行諸研究は、時として「優秀な学生」と評されるこの論判演説の書き手がキケロの2度目の執政官職に言及した理由について、説明づけを探し求めてきた。にもかかわらず、この探求は実を結ばずに現在に至り、問題の記述は今なお不可解なままである。

管見の限り唯一の例外として、18世紀前半、Gottlieb Kortte(Cortius)が、この記述と追放状態にあったキケロが帰国を果たしたこととの関連性を示唆している。上述のとおり、キケロは前63年に執政官を務めたが、その在職期間中にL・セルギウス・カティリナなる人物により国家転覆が企てられた。これに対して、キケロは、計画を未然のうちに暴き出し、国家の危機を救った。しかし、カティリナの共謀者たちを処分するにあたり、裁判を経ずして極刑を課したことが問題視され、前58年、キケロは国家から追放されるという憂き目にあう。これによってキケロは、ローマの市民資格、ならびに、それに付随する様々な権利や栄誉を失った。けれども、翌年には、情勢の変化や友人たちの助力を得て、彼の帰国が実現する。帰国に伴って旧来の身分も回復され、キケロは執政官経験者として、再びその存在を認められることとなったのである。

たしかに、キケロの経歴全体を見渡したとき、2度目の執政官職が介入する余地のある機会として、彼の追放と帰国という文脈は最も適当に見える。とはいえ、キケロの帰国がもたらしたものは、あくまでかつて執政官を経験した者としての身分であり、新たに執政官に選出されることとは趣を異にする。すなわち、単に帰国を果たしただけでは、それを2度目の執政官職と称するには不十分であるように思われるのである。

そこで注目されるのが、キケロの帰国を実現する際に利用された手続きである。共和政末期ローマでは、追放者の帰国の可否は、平民会ないしトリブス民会と呼ばれる集会での投票により決定されるのが常であった。対するに、キケロの場合は、ケントゥリア民会と称される通例とは異なる集会が利用されている。ここで、ケントゥリア民会が執政官を含めたローマの上位公職を選出するための集会でもあった点に留意するならば、同じ民会の投票によって帰国を果たすことで、キケロが再度執政官に選出されたかのような印象が持たれたとしても不思議ではないだろう。少なくとも、キケロ自身は、帰国後にローマ人民を前に行った感謝の演説のなかで、「諸君は、私がかつて諸君の恩恵に依って立っていたかの地位[執政官職]に、諸君が以前に[私をその地位へと]据えたのと同じケントゥリアでもって戻してくれた」と述べて(Cic.Red.pop. 17; cf. Red.sen. 27)、ケントゥリア民会の利用を媒介に、自らの帰国と執政官職への復帰を結び合わせている。

従って、キケロのふりをして『サッルスティウス論駁』を書き上げた作者が、ケントゥリア民会での投票によるキケロの帰国をもって、彼の2度目の執政官職に言及したという説明づけには一定の説得力を認められるのではないだろうか。そして、以上のようにして、問題の言及を事実の誤認ではなく、むしろ「優秀な学生」による巧みな模倣の結果生じた記述であったと解せるならば、この論判演説を含めた類似の史料においても、記述内容の信憑性は今一度検討されるべき対象として立ち現れることになろう。

聖地消失

─天空の修道院トレスカベッツ─

菅原 裕文

コロナ禍で調査に出られない日が続く。徒然に髀肉を託つのも虚しいので、マリア図像の研究を再開した。最近は原典を読んでは写真を見返すの繰り返しである。写真を眺めていると記憶が蘇り、追思に耽ることもある。引越しでアルバムの類を開いては手が止まる、あれと同じである。写真が古いと回想も長くなるから不思議だ。

エレウサ型聖母子像が博論のテーマだった。エレウサとは希語で「慈悲深き者」を意味するマリアの尊称で、《ウラジーミルの聖母》のように聖母子が頬を寄せ合う姿を描いている。文献を漁って図版を探しても数は少なく、本文にマリア像と記載があってもどのイコノグラフィーかが分からない。だから、実際に作例を探し出してその形を確認しなくてはならなかった。私にとって調査とはエレウサを探す彷徨と同義だった。

トレスカベッツ修道院を初めて訪れたのは2006年9月である。その修道院は北マケドニア共和国のプリレプという町の郊外にあり、マンチェフスキの映画『ビフォア・ザ・レイン』のロケ地となった。当時知っていたのはこれくらいである。1泊10ユーロの宿で行き方を尋ねたが、口を揃えて「知っているが行ったことはない」、あるいは「危ないからやめろ」と言う。偶々食堂に一服に来たタクシーの運転手が「道を知っているから連れてってやるよ」と侠気を見せたので、翌日朝8時に会う約束をした。

翌朝、約束通りトレスカベッツに向かう。プリレプの隣村ヴァロシュを抜けた辺りで舗装道路が尽きた。砂利道をしばし走り、点在していた住宅も彼方に流れ去った頃、人気はもちろん、何もないところで降ろされた。まさに“middle of nowhere”といった体である。運転手が「左を向け」と言うので、見ると急峻な岩山が天を突いて聳えている。彼は続けた。「頂上に二股の大きな岩があるだろ。その間がトレスカベッツだ」。どうやって行くのかという問いは愚問だった。運転手はカラカラと笑って「着くまで登れ」と宣う。地中海圏の道案内は毎度ながら単純明快で大雑把だ。運転手は「羊飼いの小道を辿るんだ。中腹に美味い湧き水があるぞ。幸運を」と言い残し、タクシーは砂塵に消えた。

9月とはいえ、マケドニアの夏は暑い。37~38度はあった。猛暑の中、機材を担ぎ、頂上を目指した。山岳部出身だから体力にはそれなりに自信はあったが、まさか美術史でそこまでするとは思いもよらなかった。時々に岩陰で小休止する。空気が乾いているから、麓から吹き上げてくる風が心地よい。プリレプの町が遠く霞んで見えた。持参した水は日差しで湯になり、七合目辺りでそれも尽きた。ありがたいことに羊飼いの小道は湧き水に続いていた。古びたシエラカップが置いてあり、岩から湧く一筋の冷水は甘い味がした。湧き水で頭と腕で塩になった汗を洗い流した後、気力を奮い起こして腿を叩き叩き修道院に辿り着いた。

トレスカベッツの標高が1,280mと知ったのは帰国後である。大縮尺の地図を呪ったが、すべて後の祭りだ。とはいえ、トレスカベッツでは2例もの優美なエレウサが私を迎えてくれたのである。それまで図版も目にしたこともなく、山道を登りきった直後だったので、調査の醍醐味とはこういうものか、かつての巡礼も同じ苦労をしたのだろうかと感慨も一入だった。そこに独居するカリストという名の修道士がクッキーを添えて冷たい水と熱いお茶を出してくれたが、休憩もそこそこに堂内を夢中で撮影したことを覚えている。この経験の後は左様な無謀はせず、岩だらけの道を雇ったジープに揺られ、舌を噛みそうになりながらトレスカベッツを訪れるのが常になった。

2013年2月3日の夜、スコピエに着いたばかりの私が見たのは衝撃的なTVニュースだった。あのトレスカベッツが業火に包まれていたのである。ヘリコプターでの必死の消火作業の甲斐もあって、幸いにもカリスト師も主聖堂も無事だったが、クッキーを貪った宿房は全焼してしまった。火事の数日後、見舞いのためなお燻る焼け跡に立った時のショックは忘れられない。再建の役に立てばとなけなしの金を包んで寄進した。

その後、再建資材を運ぶため麓から立派な舗装道路が敷設された。修道院の目の前まで車で行けるので、行楽のカップルや家族連れも目にするようになった。私も舗装道路の恩恵に与ったが、幾ばくかの寂しさも覚えた。また一つ「聖地」が消えたような気がしたのである。一歩一歩岩を踏みしめて登った聖地は今や私の記憶の中にしかない。コロナ禍も手伝い、もう6年ほどトレスカベッツも、マケドニアにも行っていない。カリスト師は元気だろうか、「二人」のエレウサは今も慈愛に満ちた眼差しを注いでいるだろうか。窓の外ではしんしんと雪が降る金沢で、そう思いながら写真を眺めている。

ローザンヌの月と時

小林 亜起子

2019年末以降、新型コロナウイルスに世界中が翻弄され、これまで当たり前だった日常が失われて久しい。渡航が緩和されても、海外へ行くことを躊躇する人は多い。そんな日々のなかで、ローザンヌ大学大学院に通っていたときのことを思い出す。

ローザンヌはレマン湖の北岸に位置するヴォー州の州都である。その歴史は古代ローマの時代に遡る。町の玄関口となる中央駅から中心部へは、急傾斜の坂をのぼっていく。日本のアスファルト舗装になれてしまうと、ぼこぼこした石畳は歩きにくい。けれどいつのまにか足は、靴の底から伝わってくる石の感触を楽しんでいた。坂をのぼりきると、モダンなデパートや商店が並び、さらに小高い丘に向かっていくと、旧市街地に入る。町の頂にそびえ立つローザンヌ大聖堂(正式名称:ノートルダム大聖堂)は、12~13世紀にかけて作られたスイスを代表するゴシック様式の聖堂で、町のシンボルとなっている。ここからレマン湖を一望することができる。三日月の形をしたこの湖は、遠方に見えるアルプスの山々と一体となり、いつも静かに横たわっている。

かつて住んでいたアパルトマンは、坂の途中にあった。石造りの家は、いまも変わらずそのままだろう。この町には、ゆったりとした時が流れている。東京はどうだろうか。きらめくネオン、看板、店がひしめく商業ビル、高層マンション、これらは何年もそのままでいることのほうが珍しい。絶えず変化することによって東京は、新鮮で力強いエネルギーで人々を取り込んでいく。その活力にのみこまれないように、みな日々気ぜわしく生きている。ローザンヌはというと、静かに流れる時のなかで、人は雄大な自然と共に平穏に暮らしている。もちろん日曜日になると、基本的に店は閉まる。

ローザンヌはレマン湖の輝きをしっとり吸収しながら、人を包み込むような不思議なオーラを放っている。その才能によって世界を魅了した人々、チャールズ・チャップリン、ココ・シャネル、そしてオードリー・ヘプバーンは、ローザンヌやその近隣のヴヴェイ、トロシュナなどのヴォー州で余生を過ごした。きらびやかな人生を歩んだ著名人たちが晩年にこの地を選んだ理由。それは、町と自然が紡ぎ出すどこかなつかしい包容力、たちまち消費され失ってしまった時間、これらを見出したからではないだろうか。それぞれが移住先を選択した背景に、さまざまな理由があったとしても。

ローザンヌ大学は、他のいくつかの教育機関と共に、町の西側に位置している。中心地からメトロにのって10分程度で到着する。大学の歴史は16世紀にはじまるが、建築は近代的である。それはスイス出身の建築家ル・コルビュジエの作品を彷彿とさせるような、機能的で装飾的要素が排除された作りになっている。キャンパスから図書館に行くまでの道には木々が立ち並び、清らかな小川が流れている。図書館と学食は、「ユニテック」という名の建物のなかにある。しかし学生たちは、愛着をこめてこの建物を「バナナ」と呼んでいる。ゆるい円弧を描いたその外観が、南国のフルーツの形に似ているためである。学食では仏語、独語、伊語が聞こえてくる。スイスでは、これらにロマンシュ語を加えた4つの言語が公用語として使われている。仏語圏のローザンヌ大学には、異なる言語圏の学生も多く、これに留学生も加わり、国際色豊かな雰囲気に満ちている。学食や図書館の窓からは、遠くまで広がる芝生の先にレマン湖が見える。これほど贅沢な眺めはないだろう。あたたかい季節になると、羊がキャンパスの庭でまどろんでいる。ローザンヌ大は、国連提唱のSDGsの先進的な推進校としても知られている。キャンパス内に小屋があり、50頭近くの羊が飼われている。ぼんやりしているようでいて、羊はしっかり雑草を除去しながら、たっぷり栄養をとりモコモコになる。昨年、これらの羊の毛を使った靴を作る企画が実現し、予約制の限定発売で成功をおさめたという。

日本に帰国する前日、借りていた家を引き払い、駅前のホテルに泊まった。夕方になると周囲はすっかり暗くなり、駅舎にかかげられている文字「Lausanne Capitale Olympique」がライトアップされ、くっきり浮かびあがって見えた。ここは、国際オリンピック委員会の本拠地であるほか、世界的なバレエ・コンクールの開催地としても知られている。なにも遮るもののない夜空の左上方に見えた月は、数時間後には右上方に移動していた。こうしてローザンヌでの最終日は過ぎていった。

なにかと慌ただしい東京での日々が再開して今日に至る。たまにふと、月を眺める。窓から見える月は、数時間後にビルの合間にうもれたのか、雲間に消えたのか、見えなくなる。人が身を置く都市によって、同じ月、同じ時の流れというものが、ちがったもののように感じられるのはなぜだろう。コロナが終息したら、再びローザンヌを訪れたい。ヴォー州のラヴォー地区に広がる世界遺産の葡萄畑でとれた白ワインを飲みながら、月をアペリティフ(前菜)にして。

抹茶に追いつけ、ピスタチオ!

倉科 岳志

レストランで食後のデザートにジェラートを選ぶと、次に来る質問は「どのフレーバーになさいますか」である。たいてい、3つのフレーバーのうち2つを選ぶのだが、イタリアまで来ておいしいジェラートを食べるなら、ということで私の最適解は「両方ともピスタチオ味でお願いします」である。

イタリアのジェラート屋で緑色のフレーバーをみると、だいたいピスタチオだ。普通の緑はたいていが大量生産されたものだが、深緑だと、多くは手作りアイスでピスタチオ感が強い深みのある味わいになる。ヴァリエーションもある。たとえば、カーザ・インファンテというナポリの有名なジェラート屋ではシンプルなピスタチオ味から、ピスタチオ・アイスの上にピスタチオ・ソースをかけた贅沢なチュリチュリというものまである。その感覚のまま日本のアイスクリーム屋で緑色の味に目をやるとほぼ抹茶だ。ピスタチオ味は日本でも最近増えてきたが、それでもだいたい抹茶だ。もちろん抹茶に恨みはない。今は京都に住んでいるから緑色=抹茶傾向はなおさらに強い。残念かというとそうでもなく、それなりに楽しい。緑色に目を向ける習慣がついていて、街を歩いていても店に入っても何やら宝物探しをしているようだからである。

話をイタリアのジェラート屋に戻そう。そこで売っているピスタチオ味のなかにはシチリア産と銘打ったものがある。調べてみると、巨人伝説の残るシチリアの街ブロンテのピスタチオはDOP(保護指定原産地表示)を獲得している。どうやらピスタチオはシチリアにゆかりがあるらしい。いったいどういう経緯であったのか。ピスタチオはもともと古代ユダヤ人によってすでに希少価値のあるナッツと認識されていた。旧約聖書の創世記では、カナンの地で飢饉に遭ったイスラエル人たちが豊かなエジプトから食糧を買いに行くのだが、その場面は以下のように記されている。

「父イスラエルは息子たちに言った。『どうしてもそうしなければならないのなら、こうしなさい。この土地の名産の品を袋に入れて、その人への贈り物として持って行くのだ。乳香と蜜を少し、樹脂と没薬、ピスタチオやアーモンドの実』」。

豊饒な土地に住むファラオさえ喜ぶこのナッツは、前4世紀にアレクサンドロスによってギリシアに伝えられたという。かれらの間では解毒薬として知られていた。時代が下り、帝政ローマのティベリウス帝期に、地中海を渡ってイタリアやスペインに広まった。ただ、その生産量を高め、普及させたのはアラブ人だった。9世紀中葉に、かれらはビザンツからシチリアを奪うが、その島のエトナ山周辺にピスタチオを根付かせた。樹齢が300年に至ることもあるというから一旦育ったら利益をもたらしてくれる半面、成長が遅いので根付かせるのに苦労したことだろう。

エトナの北西に位置するブロンテでは火山灰の土壌によって、味がしっかりしていて芳醇でビタミンやミネラルも豊富なピスタチオが生産されており、そのまま食べるばかりでなく、パスタソースとしてなど料理に、あるいはドルチェに使われている。一粒一粒は小さくても用途が多様である。たとえば、M・ベロンチは17世紀の貴族世界を舞台にした歴史小説『ゴンザガ家の秘密』(1947年)のなかで、登場人物に「ポケットにはピスタチオ一粒さえない」と言わせている。彼女の考証が正しければそのまま食べる習慣が当時かなり広まっていたということだろう。時代を下ると、歴史上「ガリバルディ風肉巻き」という料理もあったそうだ。想像するに、薄切り肉の上にピスタチオをまぶし、ぐるぐる巻いたものだったろう。ドルチェはシチリア出身のT・ランペドゥーサ『山猫』(1958年)に何度か出てくる。たとえば、舞踏会の場面では「ピスタチオの実をつぶした透明なみどり色の、乳房のような形をした、みだらな『聖母の菓子』」が登場している。もちろん、冒頭で見たようにジェラートにもなる。ジェラート自体は洗練された食べ物として17世紀からあったが、ピスタチオ・ジェラートは1775年にナポリで刊行された『シャーベットについて』という本のなかに記述がある。

こんなふうに長い歴史を背負いかつ便利な食材だが、難点は生産に人件費がかさむことである。なにしろ、ピスタチオの木は最大で11から12メートルの高さまで達し、平均しても5から6メートルとなかなかに高いし、9月から10月の収穫時には殻が少し開いているものを選んでとらねばならないのだから。そんな事情もあってか、ブロンテではピスタチオを「緑の黄金」と呼んでいる。当地ではピスタチオ・フェアもやっている。巨人が出てこないかチョット怖いけれど、今度イタリアに行くときにはぜひピスタチオの聖地ブロンテを訪れてみたい。そして、日本にいる間は抹茶を追い越せと言うのは畏れ多いので、「抹茶に追いつけ、ピスタチオ!」と応援しよう。

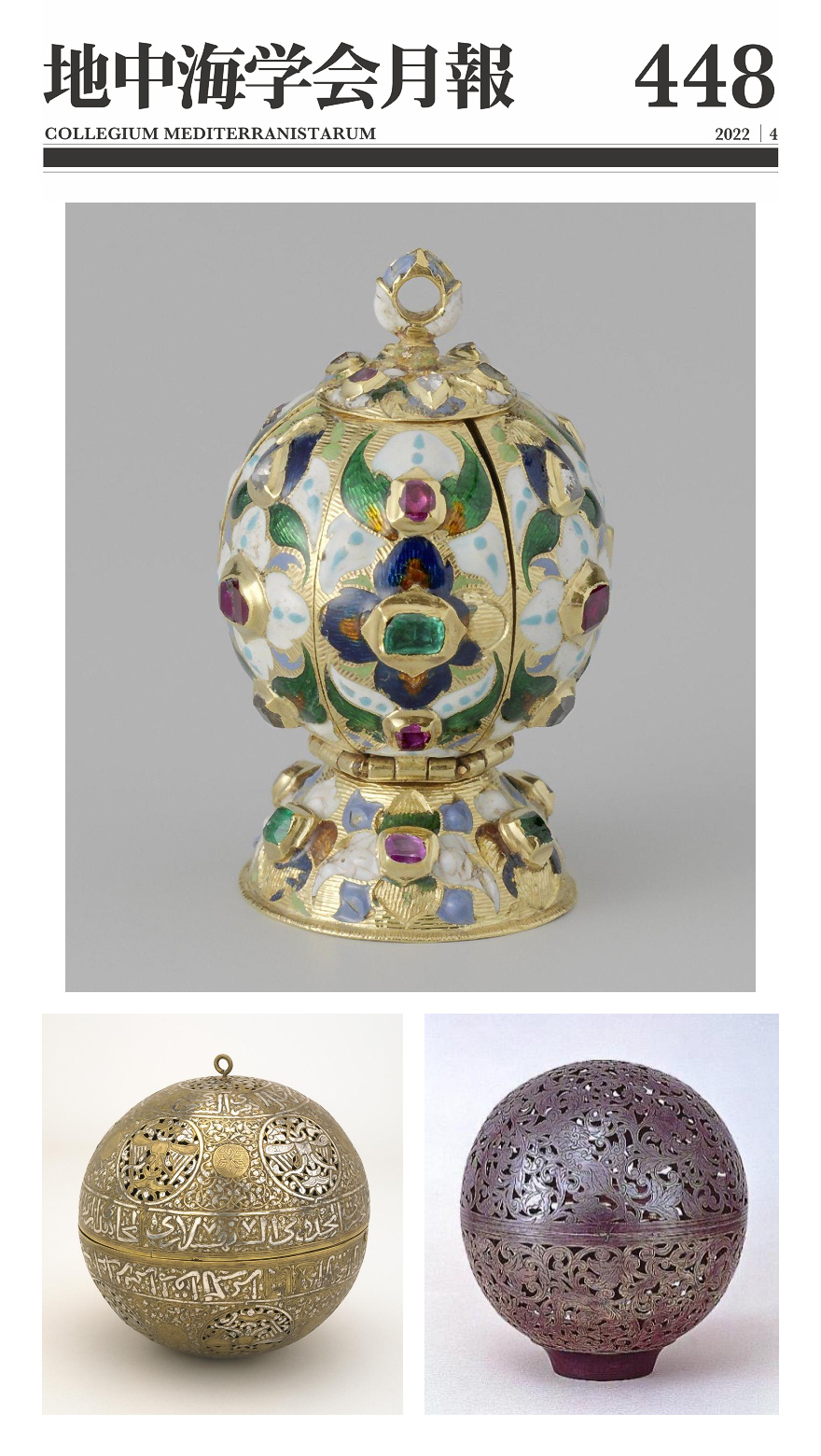

表紙説明

地中海の《癒し》8:香り/太田 泉フロランス

同居家族が新型コロナウイルス感染症に罹患し、蟄居生活となった。オミクロン株では嗅覚障害は少ないそうだが、幾度も香水をつけた手首を嗅いでは、変わらぬ芳香に安堵するを繰り返した。この疫病が、香りの感覚を我々から奪うことがあると判明して以来、平時より嗅覚に注意を払う方も多くなったのではないだろうか。

長い歴史の中で嗅覚は、病とその治癒と分かち難く結びついてきた。例えば、古く紀元前1550年ごろの古代エジプト医学書『エーベルス・パピルス』でも、その有効性は言及されている。この度の新型コロナウイルス感染症ともよく比較される、古くより欧州で猖獗を極めたペストは、大地の状態や天体の位置など様々な要因で生じる腐敗した大気によって引き起こされると考えられていた。14世紀フランス人医師、ジャン・ドゥ・トゥルヌミールは著作『ペスト小論集』で「流行病の時には、あなたは何よりもさきに、湿った泥の多い臭い場所から、澱んだ水やどぶから、墓所から、汚い家畜小屋から流れてくる腐った空気を避けなさい。」と記す。近代以前の──特にペスト禍に生きた人々にとって、悪臭を遠ざけることは、まさに命に拘る重大事項であった。

そのような近代以前の西欧において、死の悪臭に対抗する手段の1つとして、ポマンダーの着用が勧められた。ポマンダーはPomme d’ambre(仏)に由来し、ムスクやアンバーグリス等を基調に、様々な芳香物質を組み合わせた練香料を主に金属製の球形の容器に入れたものである。これを首やベルトから鎖で吊り下げ、悍ましい臭いを遠ざける。貴賤を問わず多く用いられたが、貴族等の富裕層は、高価な素材で七宝細工や貴石等で美しく飾られたものを制作させた。表紙上段の写真は、17世紀の作例で、生命力のシンボルでもある柘榴の形態をとる躯体に、七宝細工、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド等の貴石が飾られる。

こうした香りを拡散させる道具は当然ポマンダーだけではなく、火で燃やすタイプの香炉も広く地中海世界で使用されていた。例えばイスラーム文化圏では、内側に羅針盤構造を備えることによって、香を焚く小皿が常に垂直方向を維持できる仕組みを持つ球形の香炉が特権階級で愛用された(表紙左下)。11世紀末~12世紀前半にかけてシチリアで活動したアラブ人の詩人、イブン・ハミディスは、王侯貴族が絹の絨毯の上で香炉を転がし、その芳香を楽しんだと記している。

興味深いことにこうした特殊な構造を持つ香炉のうち、現存最古のものは我が国の正倉院宝物の中に見出される。銀薫炉(表紙右下)および銅薫炉と呼ばれるこれらの作例は唐からもたらされたもので、線刻による美しい装飾が聖武天皇(701-756年)の心を慰撫したのであろうか。

病の治癒から、心を慰める「癒し」まで、香りは地域的、時代的な広がりを伴って人々の生を支えてきた。コロナ禍に始まり、軍靴の音の響く緊迫した世情にあって、ローズマリーや薔薇、アイリスなど地中海で愛された香りをせめて胸一杯に吸い込んでみる。

[出典]

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.19044

BM 1878、1230.682、前田泰次「正倉院銀薫炉について」『國華』862、図2。