2021年4月号,439号

目次

学会からのお知らせ

第45回地中海学会大会の延期について

地中海学会は、今年5月までに国内のコロナ禍が収束する可能性はないと判断し、6月12日・13日に開催する予定でいた第45回大会を2021年12月11日・12日に延期することを決定いたしました。

新たな日程は、関連学会の日程および会場となる大塚国際美術館のご都合を考慮して決定したものですので、ご理解のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。

第45回総会の書面開催について

上記のとおり第45回大会は12月に延期となりましたが、例年、大会初日に開催している総会については、決算・事業報告、予算・事業計画などをご承認いただく一方、第45回総会では特に新会長と役員を選出していただく必要もあるため、昨年同様、議案書を送付する書面審議にて行うことが常任委員会にて決定されました。

6月前半には、議決権を持つ会員の皆さまのお手元に議案書が届くように手配いたします。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

新名簿作製

新名簿作製のため、前号月報(438号)に会員各位の掲載項目確認書を同封いたしました。ご確認のうえ、変更がございましたら5月1日(土)までに事務局にご連絡下さいますようお願いいたします。

『地中海学研究』について

『地中海学研究』XLIVの内容が以下のように決まりました。6月中にお手元にお届けする予定です。

《論文》

「マウレタニア王プトレマイオスの死とローマ皇帝カリグラ──北アフリカにおけるローマ支配の進展とマウレタニア王国の属州化──」大清水裕

“A Fig Tree with an Axe Put at its Root: Eschatological Representation in a Byzantine Psalter (cod. Dionysiou 65)”太田英伶奈

「セルリオの建築書『第四書』にみる対概念の共存と「判断力」──ペルッツィとウィトルウィウスを乗り越えて──」飛ヶ谷潤一郎

《書評》

「栗原麻子著『互酬性と古代民主制 アテナイ民衆法廷における「友愛」と「敵意」』」齋藤貴弘

「赤松加寿江著『近世フィレンツェの都市と祝祭』」大西克典

《地中海学会第44回大会記念講演》

「ピカソと地中海──神話的世界から《ゲルニカ》へ」大髙保二郎

《大会シンポジウム要旨》

「地中海学会第44回大会シンポジウム「地中海都市の重層性」」高山博・山下王世・加藤磨珠枝・黒田泰介

第4回常任委員会

日 時:2021年2月20日(土)16:30~18:40

会 場:オンライン会議システム(Zoom)

報告事項:『地中海学研究』XLIV(2021)について/石橋財団寄付助成金の申請について/会費未納者について/研究会について/企画協力講座について

審議事項:第45回大会について/地中海学会賞について/地中海学会ヘレンド賞について/会長・役員の改選について/日本学術振興会受賞候補者の推薦について

新年度会費納入のお願い

新会計年度に入りましたので、2021年度会費の納入をお願いいたします。自動引き落としの手続きをされていない方は、以下のとおりお振込ください。なお、今年度から学生会員の会費が改定されていますので、ご注意願います。

会 費:正会員 10,000円

学生会員 5,000円

個人会員割引A(旧シニア会員) 8,000円

個人会員割引B(旧準会員) 8,000円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行 九段支店 普通957742

三井住友銀行 麹町支店 普通216313

コロナ禍でローマ帝国について考える

桑山 由文

ここ数年、大学の業務が一段落する夏の僅かな時を利用して、シチリア・サルディニアを訪れていた。しかし、年1回の短い調査では限界がある。無理矢理スケジュールを調整し、2020年度が始まる直前に「弾丸ツアー」を計画したものの、新型コロナウィルス(Covid-19)の感染拡大で中止せざるをえず、見果てぬ夢となった。

コロナ禍に絡めて過去の疫病を語る際、日本はともかく、欧米でよく引き合いに出されるのが、五賢帝の1人マルクス=アウレリウスの治世にローマ帝国で大流行し、その後も根絶されることなく何度かぶり返した疫病である。「アントニヌスの疫病」として知られるこの病は、天然痘の可能性が高いと考えられている。筆者は医学史については素人であり、専門的見地からの翻訳書が既にある(スーザン・P・マターン著、澤井直訳『ガレノス』白水社、2017年)。疫病が帝国にもたらした惨禍についても、ローマ史研究者の方々がコロナ禍を受けて、さまざまな媒体で述べておられるので、ここでは触れない。詳しくはそれらをご覧いただきたい。

ただ、ローマ政治史を主たる専門にする身として、コロナ禍を経験して気になったのは、この時代の主史料の1つで、古代末期に成立した『ローマ皇帝群像(ヒストリア=アウグスタ)』において、疫病発生の原因が、マルクス帝の共同統治者ルキウス=ウェルス帝によるパルティア遠征とされている点である。メソポタミア地方での戦いの後、帰還したローマ軍によって、疫病がローマ帝国内に持ち込まれたというのである。しかし、現代においてすら発生源の特定は困難であるのに、古代のローマ人が、この疫病がメソポタミアに由来すると、科学的根拠をもって把握していたとは到底思えない。遠征軍の兵士に発症者が多かったのかもしれないが、そのことは、メソポタミアが発生源であったこととイコールではない。史料の記述は果たして正確な事実を伝えているのだろうか。むしろ、当時、首都ローマで大いに話題となっていただろう皇帝親征のパルティア戦争と結びつけた、古代ローマ人の安直なオリエンタリズムではなかったのか。2世紀については現存する文献史料が乏しく、パルティア戦争の実状は言うに及ばず、帝国内でいつ、どのような出来事が起こっていたのかさえ詳しくは分からない。現代の我々が、「アントニヌスの疫病」発生の経緯を正しく知ることはとても難しい。

憂慮するのは、こうした、ローマ史研究者にとっては当たり前の史料的限界について、歴史学研究を専門としない方々はほとんど意識せず、ローマ人の偏った見方を再生産しているように思えることである。この問題に限らず、現代社会において歴史学者が果たさねばならない役割の1つは、折に触れ、史料記述と事実とがどう異なるのか、すなわち史料批判の重要性について啓蒙していくことであろう。フェイクニュースがあふれる昨今、痛切に感じるところである。

それはともかく話を戻すと、少なくとも当時のローマ帝国において、この疫病がメソポタミアに由来すると広く信じられていたことは確かといえる。ただし、ローマ人のこのような認識は、この地方へのさらなる侵略を抑えることにはつながらなかった。2世紀末に皇帝となったセプティミウス=セウェルスもまたパルティア戦争を起こし、メソポタミア北部に属州を設けた。これはユーフラテス川以東の初の本格的属州化であり(トラヤヌスの時は短命)、以後、東方侵攻の橋頭堡となった。セウェルスの息子で、公共浴場で有名なカラカラ帝も同様にパルティアへ攻め込んだ。2世紀後半から打ち続く、これらローマの積極的軍事行動がきっかけの1つとなって、パルティアはササン朝に取って代わられることとなる。ローマ側に疫病の「発生地」への怖れはなかったのか。ウェルスの遠征が一定の戦果を収めたにもかかわらず、マルクス帝治世にさらなる動きが見られなかったことを考えると、ローマが短期的には軍事行動を抑制した可能性はある。だが、より長い目で見ると、ローマの東方への攻勢は激しさを増したのであった。

疫病流行直後の帝国北方でのマルコマンニ戦争には防衛的側面も強いので置いておくとしても、マルクスの息子コンモドゥス帝が暗殺された後のローマは内乱状態となり、それを制したのが前出のセウェルスである。彼の王朝が崩壊した235年より後のローマ帝国が、帝位を巡る闘争の激しい軍人皇帝時代に突入したことは夙に知られている。国内でも動乱の時代を迎えたのである。この変化に疫病はほとんど関係しなかったのかもしれないし、あるいは逆に、疫病で人心が荒廃したことが、戦争への機運を高めたのかもしれない。いずれにせよ、きわめて深刻な疫病が甚大な被害をもたらし続けていたにもかかわらず、ローマ人は戦争をやめないどころか、さらに戦争をするようになったのである。新型コロナウイルスによるパンデミックの渦中で、あるいは、事態が落ち着いた後の世界を考える際、我々はこのこともまた意識すべきなのではなかろうか。

モン・サン=ミシェルと司教オベールの頭蓋骨

山本 成生

2020年2月──新型コロナウイルスの感染者が欧州で急増する直前──に、勤務校の学生30人あまりと「モン・サン=ミシェル」を訪れた。いわずと知れたフランス、ノルマンディ地方にあるフランス有数の観光地である。フランス文化省(旧文化・通信省)の調べによると、1日あたりの観光客の数ではエッフェル塔、ヴェルサイユ宮殿に次ぐ3番目で、毎年100万人以上が訪れるという。そのうち外国人は46%ほどで、一番多い国はもちろん日本である。ヨーロッパや中東、アフリカを日々、東奔西走・南船北馬されている本学会の諸兄・諸姉の前では誠に肩身が狭い思いだが、実はこれが(前年の下見を含めて)2度目の訪問であった。

モン・サン=ミシェルはコタンタン半島の西の付け根に位置しており、パリからだとバスでも優に4時間はかかる。しかし、こちらは協定校があるカンからなので1時間半で着いた。国道175号線を走るバスが丘陵を駆け上がると、遥か前方にモン・サン=ミシェルのシルエットが見えた。国道のすぐ左手にはアヴランシュの街影がある。安らかな寝息を立てる女子学生たちを横目に、私はこの光景に一人興奮してしまった。モン・サン=ミシェルが「アヴランシュから見える」ことを、不覚にも知らなかっただけではあるが。

モン・サン=ミシェルの起源にアヴランシュ司教が関わっていることは、よく知られている。708年、同司教オベールの夢に大天使ミカエルが現れ、サン=マロ湾に浮かぶ「トゥンバ」と呼ばれる岩礁に教会を建てるよう命じた。司教がこれを信じなかったため、天使はさらに2回、司教の夢に登場し、3度目には司教の頭に指を突き立て、頭蓋骨に穴を開けた。ようやく大天使を信じたオベールは、トゥンバ山に素朴な教会を造らせつつ、2名の聖職者をイタリアへ派遣し、5世紀後半の出現以来、大天使ミカエル崇敬の中心地であったモンテ・サンタンジェロ(プッリャ州フォッジャ県)から聖遺物を持ち帰らせた。10世紀後半には、3代目ノルマンディ公リシャール1世のもとでフォントネルのサン=ヴァンドリーユ修道院(セーヌ=マリティーム県)よりベネディクト会修道士が呼び寄せられ、彼らのもとでモン・サン=ミシェルは著名な巡礼地となり大いに発展した。

ガイドブック等で記されているこの著名な逸話は、「トゥンバ山における聖ミカエル教会の啓示」という文書が出典である。この文書はモン・サン=ミシェル修道院か、アヴランシュ司教座聖堂の参事会により、9世紀(一部は11世紀に加筆)に書かれたもので、30あまりの写本により現代に伝来する。それら諸写本の校訂の上に編まれた標準的な刊本は、ピエール・ブエとオリヴィエ・デボルドらにより2009年に出版されている。これを読むと、多少事情は異なることがわかる。

「トゥンバ山における聖ミカエル教会の啓示」は、8つの啓示──写本によってはいくつかのヴァリアントが加わる──からなる。司教オベールが登場するのは「第4の啓示」においてである。まずオベールの最初の夢において、大天使は「ガルガーノで盛大におこなわれているように、海の上でその[大天使の]栄光を讃えるべし」と述べ、モンテ・サンタンジェロの出現について直接的に言及している。2度にわたる司教オベールの固辞については、「ヨハネの手紙1」4:1や「コリントの信徒への手紙1」14:32を念頭に置いた奇蹟譚における常套的レトリックのようである。

そして、大天使ミカエルが開けたとされる「頭蓋骨の穴」に関してだが、実はこの史料には直接的な記述は存在しない。しかしながら、それを暗示させる要素はある。まず、司教は「(今回は)より厳しく急き立てられた」pulsatur austeriusという。また、ようやく教会の設置を決断し、建築作業を監督する際に彼が座っていた場所は、この文書が記された9世紀当時においても、「人の指」(中世写本でよく使用される指示マーク=マニクラのようなものか)で明示されていたという。この2つの要素を結び付けたのは、11世紀初頭に「発見」されたといわれ、現在はアヴランシュのサン=ジェルヴェ聖堂が所有している聖遺物「司教聖オベールの頭蓋骨」に他ならない。「トゥンバ山における聖ミカエル教会の啓示」を含むアヴランシュ市立図書館所蔵写本210番は、頭蓋骨の発見後の12世紀半ばのものとされるが、上記の「より厳しく急き立てられた」という文言に次の一節が加えられている。「今日、この司教の頭蓋骨に見られる穴が、それを証言しているように」。

なお、「司教オベールの頭蓋骨」は、2019年には科学的な分析もなされている。まず放射性炭素年代測定によると、頭蓋骨の年代はオベールの司教在位期間を含む西暦662-770年の範囲とされた。また大天使が開けたとされる穴については、刃物により人為的に作られた形跡は見られなかったという。はてさて、真相はいかに。

ムリーリョとムリリェスコ

豊田 唯

17世紀後半のセビーリャで活動した画家バルトロメ・エステバン・ムリーリョ(1617-82)は、2017年に生誕400周年を迎えた。ムリーリョは、生涯をとおしてセビーリャを離れることがほとんどなく、生前から「セビーリャでいちばんの画家」として貴賤を問わず人びとに親しまれた。その作品も、とくに18世紀から19世紀にかけて国外でさかんに収集されたがゆえに流出したものも多いとはいえ、大作を中心に市内の主要な聖堂や美術館によく残されている。セビーリャの人びとが現在でも変わることなくムリーリョを町の誇りとして愛しつづけているのも、不思議なことではない。

この「セビーリャの画家」の生誕400周年を記念して同市では、2017年11月から翌年12月にかけて「ムリーリョとセビーリャ」と冠されたプロジェクトのもと、さまざまな展覧会やシンポジウムが開催された。その中心となったのはセビーリャ美術館の回顧展「ムリーリョ 生誕400周年」展であり、会場では作品が年代順でなくテーマごとに展示されることで、ムリーリョの主題表現の特徴が浮き彫りにされた。セビーリャ大学とセビーリャ市が共同主催した国際シンポジウム「ムリーリョ 生誕400周年を記念して」の一部でも、同様の切り口がとられている。

こうしたムリーリョ自身とその作品への新たなアプローチとともに、今回のプロジェクトでは、18世紀のセビーリャに数多く出現した彼の追随者たち、いわゆる「ムリリェスコ」(ムリーリョ派)の存在にも光があてられた。17世紀にはベラスケスらの大家を輩出し、スペイン美術史上の「黄金世紀」の両翼をマドリードとともに担った貿易都市セビーリャも、18世紀に入ると経済破綻に伴う絵画市場の縮小とともに、かつて人気を博したムリーリョ絵画の様式が模倣されつづける停滞の時代を迎えたとされる。アロンソ・ミゲル・デ・トバル(1678-1758)、ドミンゴ・マルティネス(1688-1749)、フアン・デ・エスピナル(1714-83)らの新世紀を代表する画家は、いずれも典型的なムリリェスコと位置づけられる。その圧倒的な影響からセビーリャ絵画がようやく抜けだすのは、18世紀末に新古典主義様式が到来して以降のことであった。

ムリリェスコについての研究は、21世紀になって本格的にとりくまれるようになったといってよい。とくに前世紀中葉までは彼らに関する知識や理解の不足は明らかであり、その多くの作品がムリーリョ本人の手になるものと認識されていた。最大の転機となったのは、1981年にアングーロがムリーリョのカタログ・レゾネを出版した際、約200点の作品を弟子や追随者による帰属作とみなしたことである。アングーロは具体的な画家名の特定には踏みこんでいないが、以降、さまざまな立場の人びとがムリリェスコに関心を払うようになる。とりわけ、多くの「ムリーリョ作品」の所有者が真贋鑑定を専門家に依頼し、そのほとんどがフォロワーの作品と判じられたことは、当人たちにとっては落胆以外の何物でもないであろうが、ムリリェスコ研究の観点では大きな進展であった。同時代資料の調査も並行して進められた結果、2000年以降はトバルやマルティネスの回顧展が相ついで企画されるにいたった。現在では、ムリリェスコを中心とする18世紀セビーリャ絵画史の全貌は以前よりもはるかに明らかになってきている。

今回、セビーリャのサンタ・クララ修道院を会場に開かれたナバレーテ監修の展覧会「ムリーリョとその後のセビーリャ」と、それとは別に出版されたバルディビエソの著書『ムリーリョ派の画家たち』(2018)は、こうした近年のムリリェスコ研究の集大成であった。セビーリャ美術史研究の権威バルディビエソの著作は、ムリーリョの直弟子であったフランシスコ・メネセス・オソリオ(1640頃-1721)から18世紀末の世代まで、計24人のムリリェスコの画業を列伝的に解説したものであり、時代全体を包括するような視野には欠けるが、各画家の足跡がはじめて紹介される作品を中心に手際よくまとめられている。展覧会の方では、18世紀絵画という従来の枠組みを超えて17世紀末の彫刻家ロルダーナ(本名ルイサ・ロルダン、1652-1706)や19世紀の画家の作品も並べられ、おもに図像学的な見地からムリーリョ芸術の後世への影響が論じられた。双方の研究は対照的であり、偶然であろうが相互補完的でもある。

これらの画期的な成果を新たな出発点として、今後、ムリリェスコ研究は足早に進められていくであろう。彼らの作品は、たしかにムリーリョの模写やそれに近いものが数としては目立つが、一部では18世紀における社会環境の変化やヨーロッパの美術動向に対してやや鈍いながらも明らかな反応を示している。そうした「バロックの残照」の一言では片づけられない側面がより深く理解された時、ムリリェスコの評価ははじめて正当なものになるに違いない。

『イタリア人名事典』

園田 みどり

2020年11月25日、ローマのイタリア百科事典研究所Istituto della Enciclopedia italianaによる『イタリア人名事典』Dizionario Biografico degli Italiani、通称DBIの最終巻、第100巻が出版された。Pietro Aaronの項目から始まる1960年の第1巻以来、実に60年の歳月を経てのことである。記憶によれば、学生時代にはまだFの巻のあたり、巻数にして50巻程度が刊行されていただけだったように思う。それでもDBIは、16世紀のイタリア多声世俗声楽曲マドリガーレを学んでいた私にとって、Michele Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, 5 voll.(Bologna 1926-30)、Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane(Milano 1819-83)等と並ぶ重要な研究ツールであり、留学中はこれらを収蔵しているボローニャ市立図書館アルキジンナジオに何度も通ったことを、今でも懐かしく思い出す。

最終的に40,000人以上を項目として取り上げ、執筆者28,000人以上を数える巨大プロジェクトに、まさか自分が参加することになるとは夢にも思っていなかった。2015年暮れ、かねてよりDBIの音楽部門責任者として敏腕をふるっていた恩師より、長年の友人が体調不良のため執筆不能になっている、代わりにやってみないかと打診されたときには、緊張のあまりよく寝られなかったことを覚えている。

担当した作曲家ヴェルト(Giaches de Wert, ca. 1535~96)はヘント出身だが、変声前からイタリアに育ち、北イタリアの音楽生活に大きな足跡を残した。とはいえ、ヴィヴァルディやロッシーニ、ヴェルディ等に比べれば圧倒的に知名度は低いから、当初与えられた紙幅は「スペース含め12,000文字」だった。それでも、期待される情報は少なくない。出自、修業時代、職務上の人間関係、妻子等(子については可能な限り洗礼記録も)、委嘱元や詩人との関係(ヴェルトの現存する作品はすべて声楽曲である)、出版物、同時代および後世への影響など。正確で、資料で確認できることが、絶対的な記載条件である。作品一覧は必要とされないが、可能な限り文章内に引用し、学術的な現代譜は最後に挙げること。加えて恩師からは、歌詞選択に十分な目配りをするようにとの要請もあった。曰くマドリガーレ作曲家の知的プロフィールは、とりわけ歌詞選択に現れるからである。

私はこの作曲家について博士論文を執筆したので、イタリア語の歌詞全文と、各々の歌詞作家についての網羅的な調査はすでに終えていた。だがそれ以外のことについて、日本にいながら細部を詰めるのは難しい。幸い、ヴェルトの生涯は1990年代半ばから妻の出身地ノヴェッラーラに住む古文書研究者たちの関心を集め、2004年にはそのうちの1人の名前で編年式「古文書要約集 Regesto」も公刊されていた。かつてその一部をフロッピーディスクに格納して提供してもらったこともある私は、この「要約集」がどのようにして作成・公刊されたのかを想像することができた。怪しいところがあるとはいえ、貴重な手がかりには違いないこの「要約集」を頼りに、どうしても裏取りしなければならない古文書を特定し、機会を捉えてはレッジョ・エミリア、モデナ、マントヴァの国立古文書館に足を運ぶことになった。

マントヴァは作曲家が30年以上を楽長として過ごした土地である。マントヴァ国立古文書館を訪ねた頃、私はThe New Grove Dictionary of Music and Musicians(2001)とDie Musik in Geschichte und Gegenwartのヴェルトの項目(2007)に記載されている宗教作品一覧に疑念を抱いていた。ヴェルトがゴンザーガ家の教会、聖バルバラ聖堂での日々のお勤めのために作曲した音楽は、手稿のまま現在ミラノ音楽院図書館に聖バルバラ文庫として保管されている。上記2つの宗教作品一覧は、文庫のカタログ(1972)から再構築出来ないのである。この問題が解決しない限り、項目執筆は終わらないように思われた。

マントヴァでも、限られた時間内で調査しなければと焦り、頭の中は沸騰寸前である。閉館時間になり、とにかく冷静に考え直そうと、隣接する公立テレジアーナ図書館に移動した。そこで、以前から気になっていた2002年の展覧会カタログ、Gonzaga. La Celeste Galeria. Le raccolteを初めて手に取った。

そのカタログに掲載されている一連の音楽学関連記事は、私にとっては天啓となった。その記事から、パルマ大学に提出されたヴェルトのイムヌスに関する卒業論文(1998/99)の存在を知り、それでようやく脱稿の見通しが立ったからである。

2009年以降、DBIは書籍としてだけでなく、全文がインターネット公開されている。今回盛り込んだ細かな情報が、今後の研究に役立つことを願うばかりである。

自著を語る103

『山に立つ神と仏──柱立てと懸造の心性史──』

松﨑 照明

この本は日本建築における垂直性と山岳信仰に特徴的な建築様式である懸造(かけづくり)について書いたものである。懸造とは、京都清水寺の舞台や鳥取県三朝の三仏寺奥院蔵王堂(通称・投入堂)のように傾斜地に床下柱を長く伸ばして建つ建物の様式である。これについて地中海学会で取り上げて頂く理由は地中海沿岸諸国に存在する聖地の多くも山岳に関係しているからであろうと想像している。懸造は山岳での修行が生み出した建築様式だが、形は違っても、エジプトのシナイ山、ギリシアのメテオラ、アトス山の修道院建築もまた山岳での修行をはじめとするものであろう。

そうは言っても、この本は日本建築に関するものなので、まず簡単にその内容について記しておく。はじめに、山岳に関連する縄文時代の環状列柱や本殿を持たず拝殿だけのある神社建築、そして伊勢神宮や出雲大社のような柱を信仰対象にした建築を取り上げ、山の遥拝と柱立(はしらだて)など、記紀万葉風土記に現れる柱の全例についての分析も含めて論考している。次に懸造という名称の成立を文学作品も含めた文献資料から明らかにし、古代中世の実例を立地上の特徴から分類して、その創出に関係深い山岳信仰との関連について述べている。そして最後に、懸造が形だけのものとなり、景趣として庭園内にまで使われるようになる近世の変容についても記している。

さて、何故このような研究を行うことになったのか、その方法論の特徴は何か、最終的に何を目指し、著作としてまとめたのかについて述べたい。切っ掛けは、モダニズム・ポストモダニズムの建築理論に関する論文を提出し次のテーマを考えていた時の恩師・神代雄一郎の言葉にある。「論文は良く書けているが、あなたは日本のことを知っているか。」この言葉は心に刺さった。思い返せば色々見てはいるが、表面だけで真面に端座したことは無かった。研究するなら最高の意匠で、まだ誰も本格的に研究していないような建築について調べたいと思った。そこで頭に浮かんだのが三仏寺投入堂で、誰もが何故こんなところに、どうやって建てたのだろうかと驚き、かつ抜群の意匠を持つ、この建物なら結果が出なくても本望と思った。研究室には堀口捨己博士が残された書籍が多くあり、投入堂についての博士の名文(『庭と空間構成の伝統』所収)は知っていたのだが、晩年、山岳信仰の建築に興味を持たれ、調べたかったが果たせなかった事は研究を始めてから聞くことになる。

そして、文献調査と同時に北海道から沖縄まで全国300例ほどの遺構調査をするため山に入り、海岸の岩に登り、全国の庭園を巡った。若い研究者にその費用を出す能力はもちろんなく、恩師神代が「巷は煩わしくてかなわないから、空気の良い山に入って、自分はゆるゆると行くので、充分調査をしていらっしゃい」と同行してくださった。この調査は至福の極みで、大学に帰れば稲垣榮三先生が歴史学の見地から様々な助言をしてくださった。晩年恩師とは、これまでの平地(都)中心の史観をやめ、日本建築を山と平地と海の三つに分類し、師は平地(都)の建築を間(ま)で、小生は山を「懸ける」、海を「浮く」という造形概念でとらえ、新たな見地から日本建築の歴史意匠学を再構築しようと約束していた。間については神代雄一郎『間(ま)・日本の建築意匠』鹿島出版会SD選書にまとめられている。

調査の中で、修験道の修行である出羽三山の羽黒峰入に7回、大峯山峰入には京都聖護院、吉野東南院などから3回入ったのは、修行してみないと分からない事が多かったからである。現在の修行内容については口外無用の誓いのため本には書いていないが、山岳での修行がどのように変化し、いかなる体験をもたらし、それに応じて建築の形がどのように変化するかについては本文中で触れている。

あとがきに「仕舞の一冊」と書いたが、多くが山中にある懸造は調べ難く、しかも日本文化に広く根を張った山岳信仰の建築については全貌をまとめる事が難しい。しかし、欠点だらけでも誰かが荒筋を書いてみないと次の研究が進まないばかりか無住の遺構や文化自体が消えて行ってしまう。一冊の本にまとめるのを強く勧めてくれたのは東大の秋山聰教授で、一般の皆さんに読んでもらうため、いたるところに入れた建築分野以外の内容は編集を担当してくださった講談社の林辺光慶さんのおかげである。

これでやっと恩師との約束の一つが果たせたようでほっとしているが、これから「お仕舞」に、もう一指し舞って、地中海学会とも関連する「海の修験建築」について書こうかと思っている。

表紙説明

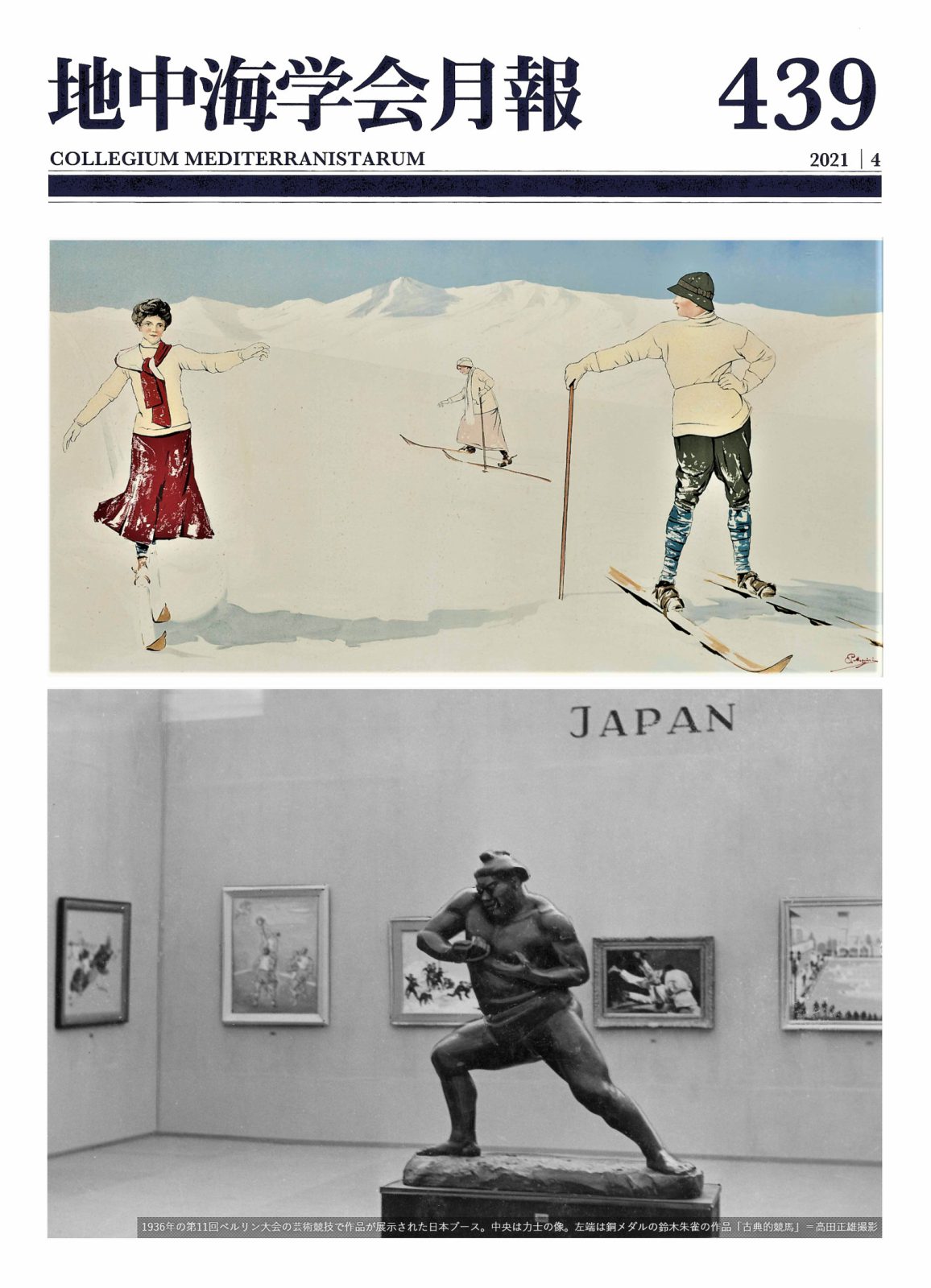

地中海の〈競技〉19:近代オリンピックの芸術競技/加藤 磨珠枝

1896年4月、近代オリンピックの第1回アテネ大会の開催時、創始者であるフランスのピエール・ド・クーベルタン(1863-1937)の胸の内には、実現したいもう一つの夢があった。それは古代の理想にもとづいて芸術とスポーツとの結びつきを復活させ、オリンピックの正式種目に「芸術競技」を加えることである。

彼と芸術との関わりは、幼少期にさかのぼる。貴族の家柄に生まれた彼は、芸術やギリシア・ローマの歴史など古典教養に親しみ、絵画、文学、音楽に才能を示した。さらに、20代のイギリス滞在を通じて、この国のアマチュア・スポーツの水準の高さに感銘を受け、美術評論家にして芸術家のパトロンでもあったジョン・ラスキン(1819-1900)の思想からも大きな影響を受けた。

こうしてクーベルタンは、1906年パリで国際オリンピック委員会(以下、IOC)を招集し「芸術と文学とスポーツに関する諮問会議」を開催した。その冒頭スピーチにおいて、筋肉(スポーツ)と精神(芸術)を統合し、「偉大な結婚」に導くために、建築、文学、音楽、絵画、彫刻の5分野をオリンピック種目として編成することを提案し、承認された。

1912年第5回ストックホルム大会にて、ついに芸術競技が開始されたが、初回の内容は惨憺たるものであった。応募者が集まらず、銀銅メダルの該当者なしが続出。文学部門で金メダルを受賞した《スポーツ頌歌》の作者、ドイツの2人組ホーロートとエシュバッハは、実はクーベルタン自身の偽名による応募であった。また、絵画部門の金メダリスト、イタリア人カルロ・ペッレグリーニ(1866-1937)による《ウィンター・スポーツ》3連画については、近年まで、作品の消息が不明であったが、2009年ロンドンのクリスティーズ・オークションカタログから、原画にもとづく版画が偶然発見され、ポストカード画家でもあった彼の受賞作の一部が明らかになった(表紙上)。

結果的に、芸術競技の試みはそれほど長くは続かず、第一次世界大戦をはさんで、第7回アントワープ大会(1920)、第8回パリ大会(1924)、第9回アムステルダム大会(1928)、第10回ロサンゼルス大会(1932)、第11回ベルリン大会(1936)、そして第二次世界大戦により2つの大会中止後、第14回ロンドン大会(1948)の全7回で、その廃止が決定された。

その理由ついては、様々な要素がからんでいる。審査基準が不明確であるという疑問は当初から寄せられ、ナチスのプロパガンダ利用で有名なベルリン大会の芸術競技(表紙下)では、各国のメダル獲得状況は、日独伊の枢軸国と、後に独の併合国となるオーストリアとポーランドで上位5位まで独占された。また、受賞作品は、高値で売却されることもあり、IOCによれば、芸術競技の競技者が事実上、全員プロであるためアマチュア規定に違反する、というのが廃止の表向きの理由であった。

1952年ヘルシンキ大会から、競技の性格は消え、「芸術展示」となったものの、開催国の文化を展示や公演で発信する伝統は現代にいたるまで受け継がれている。さて、今年の東京オリンピックの芸術性はいかに。

表紙上:カルロ・ペッレグリーニ《冬が始まる》部分、個人像、彩色石版画、1912, Vouga & Cie., Genève (Série 211, No. 3) ⒸChristie’s

表紙下:第11回ベルリン大会「芸術競技」日本ブース会場風景 Ⓒ高田正雄撮影