2021年12月号,445号

目次

学会からのお知らせ

「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集

地中海学会では第27回「地中海学会ヘレンド賞」の候補者を下記の通り募集します。授賞式は第46回大会において行う予定です。応募を希望される方は申請用紙を事務局にご請求下さい。

地中海学会ヘレンド賞

一、地中海学会は、その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。

二、本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。本賞は、原則として会員を対象とする。

三、本賞の受賞者は、常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し、その業績審査に必要な選考小委員会を設け、その審議をうけて受賞者を決定する。

募集要項

自薦他薦を問わない。

受付期間:2022年1月5日(水)~2月11日(金・祝)

申請用紙:学会規定の用紙を使用する。

第46回地中海学会大会

地中海学会では第46回地中海学会大会を2022年6月11日(土)、12日(日)の2日間、大塚国際美術館にて開催する予定です。詳しいプログラムは決定次第お知らせします。

大会研究発表募集

第46回大会の研究発表を募集します。発表を希望する会員は、来年2月11日(金・祝)までに発表概要(1,000字以内。論旨を明らかにすること)を添えて事務局にお申し込み下さい。発表時間は質疑を含めて、1人30分の予定です。採用は常任委員会における審査のうえ決定します。

2月研究会

下記の通り研究会を開催いたします。

参加を希望される方は、学会ホームページのNEWS欄「研究会のお知らせ(2/12)」に掲載されているGoogleフォームにて参加登録をお願いいたします。参加登録をされた方には、後日メールで Zoomアドレス等についてご連絡いたします。

テーマ: レオナール・フジタ「平和の聖母礼拝堂」と聖母崇敬

発表者:吉岡泰子氏(東海大学大学院文学研究科・文明研究専攻・博士課程後期)

日 時:2月12日(土)午後2時より

会 場:Zoomオンライン会議システム

参加費:無料

本発表では、レオナール・フジタ(1886-1968)が、1966年、フランスのランスに、聖母に寄進するため建立した「平和の聖母礼拝堂」内の聖母子図と、フジタの聖母崇敬について、フジタの日記や旧蔵書等を用いて検証し、考察する。フランスでは、中世以来20世紀においても聖母崇敬が盛んで、フジタも多くの聖母子図を描いた。フジタが建立した礼拝堂の聖母子図の特徴と系譜を追うとともに、そこに込められた意図を探る。

第45回地中海学会大会

第45回地中海学会大会は12月11日(土)にオンライン開催されました。研究発表の要旨や地中海トーキングの要旨は次号月報に掲載する予定です。

12月11日(土)

開会宣言 13:00~13:05

研究発表 13:10~14:30

大崎さやの氏「COVID-19影響下におけるイタリアの舞台芸術──演劇とオペラの場合」

久保佑馬氏「ランベルト・シュストリスと南ドイツ対抗宗教改革──16世紀ヴェネツィア派芸術家とフッガー家、オットー枢機卿の美術パトロネージ」

地中海トーキング 14:45~17:20「地中海が見た病と健康」

パネリスト:篠塚千恵子氏「古代ギリシアの癒しと健康のイメージ──古典期アテネの美術を中心に」/畑浩一郎氏「カミュの『ペスト』を読む」/山辺規子氏「Tacuinum Sanitatis が示す健康──中世後期イタリア由来の健康マニュアルから──」/吉村武典氏「疫病とマムルーク朝期エジプト社会」/司会:小池寿子氏

授賞式 17:20~17:40 「地中海学会ヘレンド賞」

懇親会 18:00~20:00

「特別展ポンペイ」の特別なポンペイ

芳賀 京子

ポンペイというと、「ローマ帝国の地方都市」というイメージが強い。それはこの都市が79年にヴェスヴィオ山の噴火で埋没し、古代ローマ時代の人々の生活を詳細に伝えていることで有名だからだ。しかしこの街の魅力はそれだけではないし、そもそもポンペイはローマ人が建設したという意味での「ローマ都市」ではない。

ポンペイは、地元のオスキ人と、前8~7世紀にカンパニア地方に進出したギリシア人やエトルリア人によって形成された。前5世紀には山岳部からサムニウム人が進出し、この都市を支配する。彼らのもとで、ポンペイは前2世紀に東地中海の都市と直接交易し、飛躍的に豊かさを増した。当時のギリシアはヘレニズム時代にあたり、エーゲ海ではデロス島が自由港となり、国際的商業都市として発展していた。ポンペイ人はこのデロス島にも足跡を残している。豊かな経済力を背景に、ポンペイの街はその様相を一新した。フォルム(中央広場)は列柱廊で囲まれ、ユピテル神殿が建設され、フォルム西側のアポロ神殿はギリシア風に周柱式で再建された。

娯楽施設としては、石造の大劇場がこの頃にさかのぼる。ローマ演劇に影響を及ぼしたアテラナ喜劇はポンペイの位置するカンパニア地方が発祥の地だから、早い時期の劇場建設も頷ける(ローマ市で最初の石造劇場は、前55年建設のポンペイウス劇場)。一方、剣闘士闘技を催すための円形闘技場は、前80年の直後に、ローマ世界最古のものがここポンペイに建設された(ローマ市のコロッセウムは後80年に完成)。それはもちろん、ローマ人の土木技術力があってのことなのだが、何よりこの地の人々が剣闘士闘技を偏愛していたことが大きな要因だったに違いない。ローマ人が熱狂した剣闘士闘技も、発祥の地はこの地方ではないかという説がある。

来年1月14日から、東京国立博物館で「特別展 ポンペイ」が開催される。展覧会名には、あえて「ローマ」の文字を入れなかった。それはローマ帝国の一地方都市としてだけではなく、前80年にローマの植民市となる以前には独立した都市として繁栄し、いくつかの点においては同時代のローマを凌ぐほどだった、これまで日本であまり取り上げられてこなかった「特別なポンペイ」を紹介したいという気持ちがあるからだ。

そうしたコンセプトを打ち出せたのは、前2世紀末の状態を残すポンペイ最大の邸宅「ファウヌスの家」の出土品を、ナポリ国立考古学博物館から大量に借用することができたからだ。ヘレニズム美術の粋を体現する「踊るファウヌス」やアレクサンドリアの工房に帰されるいくつもの細密モザイクに加え、数々の宝飾品、調度品、調理具、食器類といった、この家の住人を彷彿とさせる品々をまとめて観覧する、かつてない貴重な機会だ。有名な「アレクサンドロス大王のモザイク」は保存修復上の問題があり持ってくることができなかったが、このモザイクが敷かれていたエクセドラ(談話室)は会場内に復元展示される。この家の所有者は、ローマ人がやってくる以前にポンペイを支配していた、サムニウム人の旧家だったのだろう。江戸時代にさかのぼる屋敷を維持している日本の旧家のように、彼らは噴火まで約200年、サムニウム人としての誇りをもって、古いヘレニズム時代の美しいモザイクや第1様式の壁面装飾で飾られた市中最大の邸宅を保持し、大切に住み続けていたのである。

そのほか、帝政期に家を拡張してポンペイでも5本の指に入る豪邸となった「竪琴奏者の家」の噴水庭園や、噴火直前期に何枚もの神話画で豪華に飾られた「悲劇詩人の家」のアトリウム(広間)も復元展示される。

本展は時代的な重層性だけでなく、格差社会やジェンダーといった現代的な視点を取り入れ、社会的多様性にも目を向ける。上述した「ファウヌスの家」や「竪琴奏者の家」が上流階層であることは間違いない。「悲劇詩人の家」は、家の広さや構造からみて、中の上くらいの社会階層に属していただろう。問題は、奴隷たちだ。彼らが住んでいたとされる中2階や屋根裏は遺構として残っておらず、彼らのものと特定できる遺物もほとんどないため、展示品によって具体的に示すことは難しい(つい最近、ポンペイで奴隷の家が見つかったというニュースがあったが、今さら遅い)。しかし解放奴隷ならば、成功を収めた者が幾人も知られている。銀行業で成功し、上流層レベルの家を構えたルキウス・カエキリウス・フェリクスやおそらくその息子のカエキリウス・ユクンドゥスがその良い例だ。ポンペイは超格差社会ではあったが、ある程度の社会的流動性も備えていた。

そうしたなか、女性は政治に参加すらできなかった。それでも、事業家として活躍した人物はいた。ポンペイのフォルムに巨大な建造物を建設し、肖像を捧げられたエウマキアや、62年の地震後に巨大な邸宅を改装し、借家業を始めたユリア・フェリクスがこれにあたる。後者の邸宅の壁画装飾は、アトリウムにフォルムの日常生活が描かれたり、タブリヌムに食べ物などの静物画が描かれたりと、通常とは異なる主題が選択されているのが興味深い。ダイバーシティが社会を豊かにするというのは、今にも昔にも当てはまるのだろう。

御主君を打つ

日向 太郎

5年前に刊行した翻訳、パウルス・ディアコヌス『ランゴバルドの歴史』(知泉書館2016)について書く。ランゴバルドはゲルマン民族の1つであり、568年にパンノニアからイタリア半島に入った。その後、半島の大半を影響下に置いて、ティキヌム(パヴィーア)を首都とする王国を築いた。しかし、その王国は774年にはカール大帝に滅ぼされる。パウルスが本書を著わしたのは、王国が滅亡した後、780年代後半から790年代前半と推定される。この歴史書には、いろいろな逸話が盛り込まれており、読者の既視感に訴えるものが少なくない。以下に紹介するのは、その1つである。

661年、アリペルト王が亡くなった後、彼の2人の息子ペルクタリトとゴデペルトが王権をめぐって争う。しかし、ベネウェントゥムを治める勇壮果敢なグリムアルド公が攻め上り、ゴデペルトを殺し、ペルクタリトは一度逃亡した後にティキヌムに戻って服従を誓う。こうして、グリムアルドが漁夫の利を得て王となる。

その後、王は臣下らの讒言によって、ペルクタリトの謀叛を疑うようになる。ペルクタリトの屋敷で、彼を殺害すべく、晩餐の折に酒をしこたま飲ませ、酔いつぶそうとする。しかし、グリムアルドの用人のなかに、かつてペルクタリトの父アリペルトに仕えていた者がおり、この者が屋敷に晩餐を運び入れたときに、王が殺そうとしていることをペルクタリトにこっそり打ち明ける。

そこで、ペルクタリトは自らの忠臣ウヌルフスに王による殺害計画を知らせる。ウヌルフスは、ペルクタリトの近習に主君が酔いつぶれて眠り込んでいるかのような芝居をできるだけ長く打つように命ずる。その一方で、ペルクタリトを逃さぬようにと王が屋敷の周囲に配置した見張りの目を欺くべく、主君には熊の毛皮を着せて、まるで田舎者の下僕であるかのように手荒く扱う。「彼に多くの乱暴狼藉を働き、その上から鞭打ちを浴びせ掛け」て戸口から追い出そうとしたので、見張りの者は何事かと尋ねる。ウヌルフスは、下僕が屋敷で不始末を犯したので、この者を追い出し、自分はもはや主君の鯨飲馬食に付き合いきれないので、自宅に戻るところだと答える。見張りはこの答えを真に受け、2人の退出を許す。こうして、ウヌルフスは主君を無事にティキヌムから脱出させることができた(『ランゴバルドの歴史』第5巻第2章)。

忠臣が咄嗟の判断で、主君をやむを得ず打擲して窮地を脱するといえば、日本の読者は、歌舞伎や講談の『勧進帳』において、安宅の関で弁慶が強力(ごうりき)に身を窶した義経を打つ場面を連想するかも知れない(余談だが、昨年惜しくも亡くなった講談師一龍齋貞水の『勧進帳』は、貞水の数多い読み物のうち私が初めて生で聞いた口演であり、格別の思い出がある)。

歌舞伎『勧進帳』の原作にあたるのは、一般に、謡曲『安宅』と言われている。さらに佐成謙太郎(『謡曲大観』第1巻、明治書院1982(初版1930)、p.78)によれば、『安宅』の材源となったのは室町前期に成立した『義経記』である。ただし、弁慶が義経を打擲する場面は『義経記』においては安宅の段ではなく、安宅のすぐ後に続く如意の渡の段である(第7巻「如意の渡にて義経を弁慶打ち奉る事」)。当該箇所では、山伏の装束の義経一行は渡守に見とがめられ、弁慶の「そもそも判官殿よと知りたらば、確かにさして宣へ」(引用は『日本古典文学全集』第31巻小学館1971による)との挑発に、はたして渡守は義経を指さしたので、弁慶は「あれは白山より連れたる御坊なり。年若きにより人怪しめ申す無念さよ。これより白山へ戻り候へ」と罵り、義経を扇によっていやと言うほど殴り倒したのである。これを見て渡守は弁慶の乱暴に驚き、打たれた人物に同情を寄せ、最後には一行を渡すことになる。

この一節では、弁慶が疑われる前から我々のなかの誰を判官と認めるかと尋ねているので、わざわざ主君を打ち据える機会を作り出しているようにも見える。それ故、『勧進帳』や『安宅』における打擲場面のように、うまく切り抜けて来たのに最後の最後になって事が露見しそうになる危機感や緊迫感はない。

『ランゴバルドの歴史』第5巻のウヌルフスも、窮余の一策として人前でペルクタリトを打ったのだから、『安宅』はその材源である『義経記』よりも、『ランゴバルドの歴史』に近いと言えよう。『安宅』の作者は(一説には観世小次郎と伝えられているが、未詳)、何に着想を得て現在の形にしたのだろうか。

洋の東西は異なるといえども、このように主人を打つ忠臣の姿は驚くほど一致しているので、何か両者のあいだを媒介する書物、伝承経路があったのだろうかと詮索したくなる。偶然の一致に過ぎないとは思いながら、いつか出会うことを期待しつつ左右両方向からトンネルを掘り進めるように、ついつい私は『ランゴバルドの歴史』に影響を受けた著書を追いかけ、『安宅』や『義経記』の材源を探究したくなってしまうのである。

征服の祝祭

櫻井 康人

1099年7月15日、下ロレーヌ公ゴドフロワ・ド・ブイヨンの軍勢が約3週間に及ぶ包囲の末に、エルサレムの町を制圧した。この日を祝して、エルサレム王国では「都市エルサレム征服および主の変容を祝う祭典(Festum in quo recuperatio urbis Jerusalem atque transfiguratio Domini celebratur)」が行われるようになった。その模様は、以下のとおりである。

聖墳墓教会において「悦べ、エルサレムよ。主、憐れめよ。全能の父なる神よ。)」という文言で始まる開催の儀の後に、「その驚嘆すべき有徳さにより、異教徒の手からあなたの町エルサレムをお救いになり、キリスト教徒へとお戻しになられた全能にして永遠なる神よ。願わくば、毎年この聖なる日を献身的に維持する我らが、我らの主を通じて、天上のエルサレムの悦びをともにするに値するか見定めてもらうために、我らとともにここにあり、我らをお救い下さい」と集会祈願がなされた。続いて、使途書簡が詠まれた後に、昇階唱「あなたの光が臨み、主の栄光があなたの上にのぼったから(イザヤ:60-1)」が、アレルヤの言葉の後にはアレルヤ唱「これらは主が設けられた日であって(詩編:118-24)」と続唱「シバの人々はみな(イザヤ:60-6)」が歌われた。そして、福音書が詠まれた後に、「イエスがエルサレムに入って行かれたとき(マタイ:21-10)」が、信仰宣言の後に、奉納唱「主の右の手は高くあがり(詩編:118-16)」が歌われ、「おお、主よ。願わくば、我らが恭しくあなたに捧げるこの申し出を、寛容にお受け取り下さい。そして、その人知を超えたお力で、エルサレムが異教徒の手から救われたこの聖なる日を維持している我らが、最後の審判の日に、我らの主を通じて、天上にあるエルサレムの住民になるのに値するようになることを、叶えて下さい」と密唱が詠まれた。そして、聖体拝領唱として「起てよ、エルサレム(バルク:5-5)」が歌われ、「おお、主よ、我らがともにする自己犠牲が我らの肉体および魂に健全さを与えて下さるようにして下さい。そして、あなたの町エルサレムが解放された今日という日を共有する我らが、我らの主を通じて、天上のエルサレムを引き継ぐに値するようにさせて下さい」との祈りが捧げられてミサは終了する。ミサが終わると、エルサレム総大司教を先頭とした人々が聖墳墓教会を出発してテンプル・ドミニ(主神殿、現岩のドーム)を参詣し、黄金門から市街に出た後に、かつてゴドフロワが侵入した北門(マグダラのマリア通用門)から市内に再入場したのであった。

以上が征服の祝祭の模様についてであるが、この儀礼はエルサレム王国の建国当初から行われていたわけではなかった。史料上で確認される最も古いものは1165年に聖地巡礼を行ったヨハン・フォン・ヴュルツブルクの記述であり、儀礼の開始は国王アモーリーの統治期(1163~1174年)であったと考えられる。では、なぜアモーリーはこのような祝祭を設定したのであろうか。

1150~1152年、彼の兄であり先代のエルサレム国王ボードゥアン3世と、母親のメリザンドとの間の親子喧嘩は、内戦状態に発展した。ボードゥアンはアッコンおよびティールを、メリザンドはエルサレムを拠点とて相争ったが、主だった世俗諸侯は前者を、高位聖職者たちや騎士修道会士たちは後者を支持した。そして、アモーリーが指示したのは母親のほうであった。最終的には、ボードゥアンによるエルサレム侵攻で彼の勝利に終わるが、その後も兄弟の間にしこりが残ったことは、アモーリーの息子のボードゥアン(4世)がボードゥアン3世の下で軟禁状態に置かれたことが示すところである。また、アモーリーと諸侯たちとの関係も悪化し続けていたことは、その国王戴冠式には高位聖職者たちのみが列席した、というギヨーム・ド・ティールの記述が示唆する。

さて、アモーリーが即位後まもなくして五度に及ぶエジプト遠征を敢行したことは周知のとおりであるが、世俗諸侯たちとの関係が良好ではない彼が頼ったのは騎士修道会であり、主にアルメニア人で構成されるトゥルコポーレース(短弓騎兵)であり、そしてヨーロッパ世界から到来したばかりの新参者たちであった。アモーリーの下で、エルサレムの南西部が「アルメニア人区」とされ、その北に隣接する形で国王宮廷が、エルサレム王国下では初めて建設された(当初はダヴィデ塔、1104年以降はソロモン神殿に宮廷が置かれた)。

このような状況にあったアモーリーが征服の祝祭を設定したのは、歴代の国王たちにではなく、「聖墳墓の守護者」であった英雄ゴドフロワに自らを直結させることで、新しい国造りを始めることをアピールするためだったのではなかろうか。そして、アモーリーの後を継いだボードゥアン4世の国王戴冠式は、歴代の国王の中では初めて、征服の祝祭に合わせて挙行された。

「長い13世紀のヨーロッパの音楽文化」

井上 果歩

近年、「長い13世紀」(1160~1330年頃)を西洋音楽史の一大転換期とする研究が注目を集めている。この時代の大きな事象としては、「計量音楽」の誕生が挙げられる。計量音楽とは、拍や音価でもってそのリズムを計量することのできる教会多声音楽(主に2~4声)のことで、パリを中心にヨーロッパ各地(特に現在のフランス語圏、ドイツ語圏、イタリア、スペイン、ブリテン島等)で演奏された。一方、1270年代の理論家たちによれば、それ以前からある音楽、例えば単旋律のグレゴリオ聖歌などは、拍などでは計量することのできない音楽で、 フリーリズムのような形で歌われたと考えられる。そして、計量音楽を記す際、音符で音の長さを区別する必要があるが、今日の全音符などの音符の祖型が誕生したのも長い13世紀である。

さらに、この時代に計量音楽と並んで目覚ましく発展したのが世俗歌曲である。特に、トルヴェール(北仏)やトルバドゥール(南仏)、ミンネザング(独語圏)などの現地語による単旋律のレパートリーが多く残る。そして、この時代の教会音楽と世俗歌曲は密接な関係で結ばれていた。教会音楽の旋律が替え歌として世俗歌曲で用いられたり、計量音楽の旋律にトルヴェールの歌詞が添えられたりした。さらに、教会音楽は従来基本的にラテン語で歌われたが、計量音楽の中でも特にモテットというレパートリーでは、しばしば下声部にラテン語の歌詞が、上声部には世俗語である古フランス語の歌詞が置かれ、教会音楽でありながら世俗的な性格を持っていた。

このように長い13世紀には、教会音楽・世俗音楽ともに数多く創作され、さらにはときに聖俗の垣根を超えて旋律や詩が共有された。この時代の音楽文化と創作の活気は、1250年以降に製作された楽譜写本と音楽理論書の多さに表れているだろう。私は現在サウサンプトン大学で、長い13世紀という用語の提唱者であるマーク・エヴェリスト教授のもとで、なぜこの時期にヨーロッパで急激に音楽創作が活発になり、また様々な音楽レパートリーが生まれたのかを研究している。

まだこの問いに対する明確な答えには辿り着いていないが、当時のヨーロッパの社会の変化、特に都市生活の発展が音楽文化のあり方に大きな影響を与えていることは確かだ。例えば、長い13世紀以前は、音楽(特に教会音楽)を演奏する人は修道士や聖職者が主で、演奏の場および音楽教育の場は修道院が中心であった。しかし、長い13世紀以降は、知識人や民間の職業音楽家も活躍するようになり、音楽の学びの場は大学にまで拡大した。また、宮廷や都市に設立された大聖堂が重要な演奏の場となった。加えて、中世ヨーロッパにおいて楽譜は修道院で筆写されるのが通常であったが、13世紀になると民間の工房も製作するようになった。

ゆえに、中世の国際都市パリ、特にパリ大学やパリ・ノートル・ダム大聖堂が当時の音楽文化の中心であったことは想像に難くない。実際、フィリップ・ル・シャンスリエ(13世紀初頭活躍)は音楽家兼詩人であり、ノートル・ダムの尚書係長兼パリ大学学長であった。また、フィレンツェ写本やモンペリエ写本などの大型の楽譜写本もフランスで製作されたと推定されている。

それにも拘らず、パリで音楽文化が栄えたという直接的な証拠は少ない。当時の作曲家や演奏家、理論家のほとんどは匿名であったし、パリやノートル・ダムという語に直接触れている現存の音楽関連資料は、第4無名者(1280年頃活躍)の理論書等に限られる。特に、現在名の残っている長い13世紀の音楽理論家の中でパリもしくはフランス出身と特定されている人物は少数である。ケルンのフランコ(1280年頃活躍)は名の通りケルン出身、アメルス(1271年頃活躍)やワルター・オディントン(1300年頃活躍)はイングランド出身であった。そして何より、パリの音楽文化に直接的に言及した第4無名者自身はイングランド出身と考えられている。また、フランスのアミアン出身のペトルス・デ・クルーチェ(1280年頃パリで活躍か)はペトルス式記譜法を考案したとされるが、それに関する本人著の理論書は現存しておらず、さらに、ペトルス式記譜法を含む資料のほとんどがイングランドで成立したものであるため、このことは西洋中世音楽研究の一大ミステリーとなっている。

ここから見えてくるのは、長い13世紀の音楽文化はパリに留学していた諸外国の知識人・音楽家によって支えられ、さらには形作られていた、という点である。先行研究ではよく「パリ的」という語が登場するが、そのパリ的なものは多様で複雑で、パリの外の文化に多くを負っていたのかもしれない。

話は飛躍するが、英国と日本に活動拠点を持つ私としては、このような長い13世紀の音楽文化に見るパリの国際的性格は今日のロンドンや東京と通じるところがあると感じる。ロンドン的、東京的なものが多様な価値観の上で、アウトサイドから来た人々の活躍に支えられているのではないか、と自身の研究を通してふと思う。

ヴェネツィア人とオスマン帝国領周辺

堀井 優

オスマン帝国(13世紀末-1922)の草創期からの勢力拡大は、15世紀後半にバルカン・アナトリアのほぼ全域に及び、16世紀前半・中葉にはアラブ諸地域の編入に至る。とりわけ後者は、地中海周辺の動向と連動していた。オスマン帝国は、世紀初頭にインド洋に現れたポルトガル人の紅海侵入に対抗するマムルーク朝(1250-1517)による艦隊の建造と遠征を支援し、同朝の領域を併せた後は、エジプトを拠点にインド洋へ艦隊を送り、またメッカ・メディナ両聖都を擁するヒジャーズのシャリーフ政権を保護し、イエメンをも征服して紅海支配を強化した。東方では、イランのサファヴィー朝(1501-1736)に対抗しつつイラクを征服し、ペルシア湾でもポルトガルと争った。西方では、アルジェリアのムスリム水軍勢力を傘下におさめて地中海における海軍力を増強し、スペインに対抗しつつトリポリを占領してリビア沿岸部を手中にし、ハフス朝(1228-1574)を滅ぼしてチュニジアを支配下に置いた。

オスマン領に西方で隣接しつつ、レヴァント交易を営むヴェネツィア人は、さらに東方の紅海・インド洋の情勢に関心を寄せていた。エジプトで1550-53年に領事(コンソレ)を務めたダニエレ=バルバリーゴは、本国帰還後の1554年に公表した、現地情勢や職務遂行に関する報告書のなかで、オスマン海軍提督ピーリー=レイスがペルシア湾口のホルムズ島をポルトガル人から奪えず、カイロで処刑されたこと、とはいえオスマン君主はバスラおよびスエズの艦隊を増強し、遠征事業を継続するだろうこと、そしてポルトガル人がムスリムと取引するようになったので、紅海への香辛料供給はより良くなるだろうことを報告する。また彼は、エジプトにおける領事の駐在地を、従来のアレクサンドリアからカイロに移転させたが、それによってインド方面の情報を得やすくなったとも述べる。後任の領事ロレンツォ=ティエポロも、1556年に公表した報告書で、領事駐在地の移転については批判的な意見を述べるものの、香辛料がインド洋からメッカの外港ジッダに到着するまでの状況を報告し、またマムルーク朝チェルケス系軍人出身のオズデミル=パシャが、イエメン州を統治したのち、エチオピアのオスマン領編入をめざしてナイル上流域のフンジュ国に遠征したことに言及する。なおこの遠征は頓挫したものの、まもなくオズデミルは、紅海に面するサワーキンを拠点にハバシュ州(エチオピア沿岸の一部)を創設することになる。

これら領事たちの紅海・インド洋情勢への強い関心は、彼らがエジプトに身を置いたためと思われる。同じ頃に帝都イスタンブル駐在領事職であるバイロを務めたヴェネツィア人の報告書では、拡大したオスマン領の構成や、中央と地方の統治の状況についての記述が見られ、それゆえオスマン権力の支配と影響力の及ぶ範囲を俯瞰する視点が、より明確となる。

前述のD=バルバリーゴは、1562-64年にはバイロ職を務めたが、そのさいの報告書は、当然ながらエジプト領事だった時とは異なる特徴をおびる。ここでも彼は、オスマン領に至る香辛料の流通経路や、インドからモルッカ諸島に至るポルトガル人の活動を詳述する。一方、地中海方面に関わる記述を見ると、例えばオスマン海軍について、バルバリア(北アフリカ沿岸部)のアルジェ、ボーネ、トリポリに計77隻、その他の場所で略奪に従事する10隻があり、また帝都の造船所にガレー船その他計177隻があるほか、アレクサンドリア、ロードス、レスボス、ネグロポンテにも艦艇が配備されていることを報告する。また「大君(オスマン君主)」と周辺の諸君主との関係を述べた部分では、まずキリスト教徒のうち主に神聖ローマ皇帝、フランス王、ポーランド王、ヴェネツィア元首について述べ、さらにムスリムの「ペルシア王」(サファヴィー朝)と「アフリカにいるシャリーフ」(モロッコのサード朝[1511-1659])までを見渡している。ヴェネツィア人自身に関わる主な関心事としては、オスマン領近海で生じた自国船への略奪にかかる補償や、捕虜(奴隷)にされた自国人の解放が挙げられる。こうした問題をオスマン政府と交渉することはバイロの職務だったが、バルバリーゴは、その困難さとともに、対策強化のため、アドリア海の南のアヴロンヤおよびレパントと、北アフリカのアルジェおよびトリポリに領事ないし副領事を置くべきことを述べる。彼が各地に駐在する領事の役割を重視していたことは、カイロ、アレッポ、キオスでこの職にあった者たちの評価に言及していることからも窺える。それゆえオスマン領の地中海側は、バイロを要とするヴェネツィア行政圏としても特徴づけられるように思われる。オスマン領およびその周辺が、ヴェネツィア人の活動や関心の及ぶ範囲とどのように重なっていたかは、もう少し考えてみたい問題である。

表紙説明

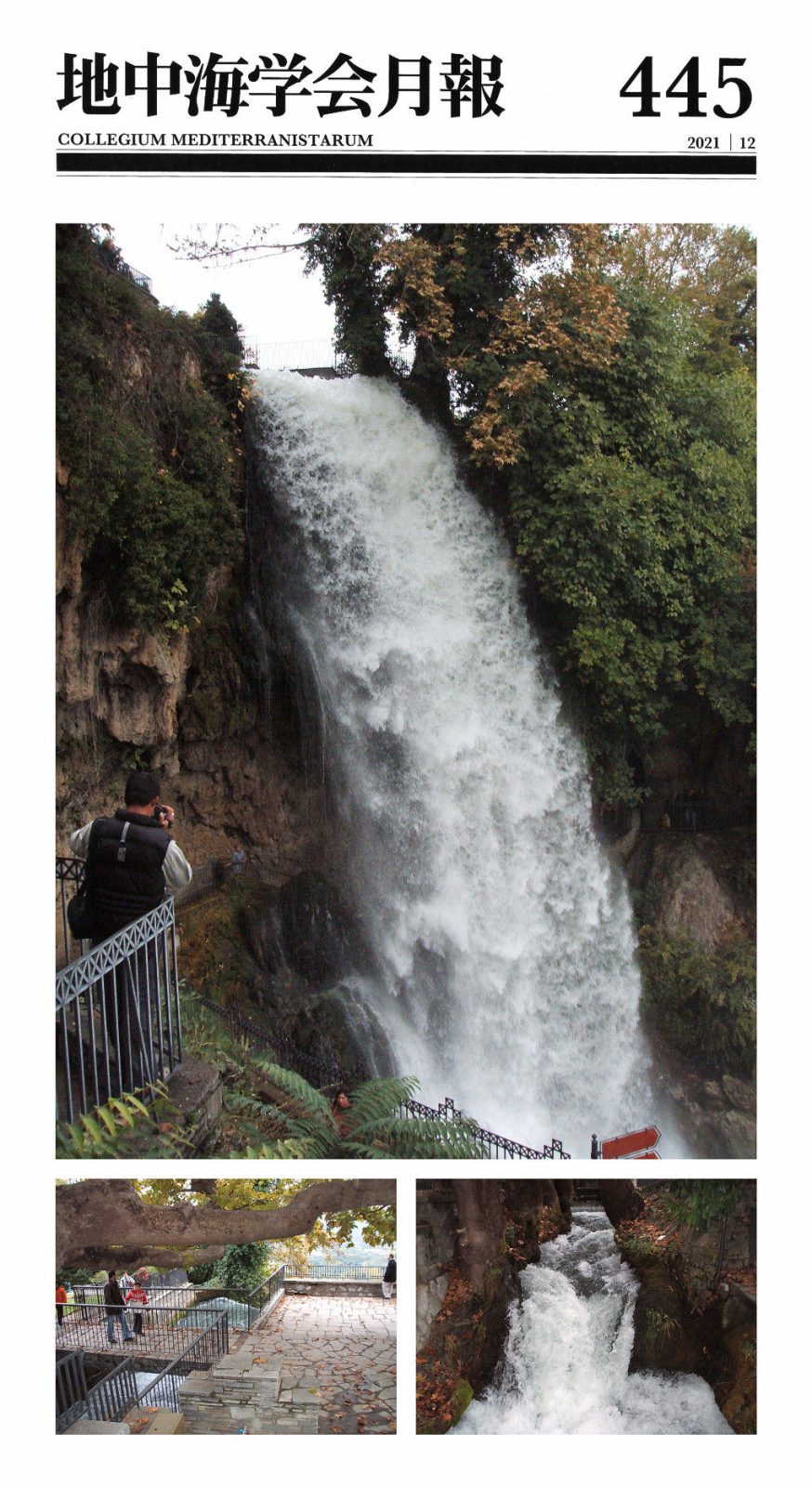

地中海の《癒やし》6:エデッサの滝/高田 良太

ギリシアにいると、山の緑が恋しくなることがある。私の留学していたテサロニキはまだ緑に恵まれているほうだが、車の行き交う街の喧騒から離れたくなることもある。

私がエデッサに行くことになったのは、ギリシアの秋も深まった頃のこと。フラットシェアをしていたドイツ人が「今度、友達がドイツから来るので、折角だからフラットのみんなでどこか行きたい」と言い出したことがきっかけだ。同じフラットのアメリカ人とトルコ人を誘って、5人で1日旅行に出ることにした。行き先はエデッサ。フラットメイトのドイツ人曰く「とてもいいところだと、職場(教育実習先のドイツ人学校)で教えてもらった。」というが、結局、どんなところか一行のうち誰も知らないままに早朝の電車に飛び乗った。

エデッサの駅で降りるとそこから少し歩く。エデッセオス川に合流し、瀟洒な雰囲気の散歩道を通って街外れへと向かう。そうして目に入ってくるのはエデッサの街が立つ台地から臨む下の平野と、その平野に向かって注ぎ込む大瀑布である。ゴーっという音を聴くだけでまさに心が洗われるようであった。

エデッサの滝は12本を数えるが、そのうち最大のカラノスの滝は33mもある。上から見ることも下から見上げることもできるが、びっくりしたのは遊歩道を通って滝を裏側から見られることだ。「これぞ、ギリシア人が言うところのδροσιά(日本語で言うと清涼感や爽快感に近い)だ!」と水しぶきでびしょ濡れになりながら感動した記憶が蘇ってくる。

ガイドブックなどをみるとエデッサの滝は紀元後14世紀の地理環境の変動によって形成されたとある。エデッセオス川の流路が地震の影響で変わり、エデッサの市街を通るようになったことが原因であるという。しかし、これだけの景観がわずかな時間で形成されたとはにわかには信じがたい。もう少しページをくってみると、エデッサでは20世紀になって水力を利用した織物産業が勃興したとある。おそらくは工場労働に伴う近代的ライフスタイルの浸透のなかで、滝による「癒し」もまた発見されたのではないだろうか。

エデッサの滝は現代のギリシア人にとっても「癒し」の場となっている。インスタグラムのハッシュタグで#edessawaterfallsで検索すると数千件の「映える写真」がヒットする。また、google scholarで同様に検索するとSDGs観光とエデッサをテーマとした論文が見つかり、エデッサの滝が新しいスタイルのギリシア観光の模索の地となっていることもまた看過されるのである。

さて、私たち一行は少々、滝の「癒し」に夢中になりすぎてしまい、気がつくとどっぷりと日は暮れていた。次の電車までも時間があるしということで駅に隣接したタベルナに入り、ギリシアでは珍しいジビエに私たちは舌鼓をうった。ワインもたっぷり飲んでぐでんぐでんになった私たちはなんとか終電に飛び乗ってテサロニキへの帰路についたのである。電車のなか、皆の顔に満面の微笑が浮かんでいた。