2019年3月号,418号

目次

学会からのお知らせ

4月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。

テーマ:自著を語る──『凱旋門と活人画の風俗史 儚きスペクタクルの力』について

発表者:京谷啓徳(九州大学人文科学研究院 准教授)

日 時:4月13日(土)午後2時から

会 場:学習院大学 北2号館10階 大会議室

(JR山手線「目白」駅下車 徒歩1分、東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車徒歩7分)

参加費:会員は無料、一般は500円

本書は、ルネサンスの王侯貴族の祝祭・儀礼を彩った仮設凱旋門と活人画に着目し、それらが近代市民社会にも受け継がれ、ひいては明治以降の我が国に移入されるにいたる歴史をたどったものである(活人画とは人が衣装を身に着けて静止した状態で絵画を再現するパフォーマンスのこと)。本発表では、これら束の間の見世物=スペクタクルが持つ魅力、見る人の心を掴み取る力、そしてその力を利用するイデオロギーや政治性といったものについて考えてみたい。

第43回地中海学会大会

第43回地中海学会大会を2019年6月8日、9日(土、日)の2日間、神戸大学百年記念館(六甲ホール)において下記(予定)の通りに開催します。詳細は決まり次第お知らせします。

6月8日(土)[神戸大学百周年記念館六甲ホール]

13:00~13:10 開会宣言・挨拶(未定)

13:15~14:15 記念講演「神戸、シチリア、地中海から世界を望む(仮)」 武谷なおみ

14:30~16:30 地中海トーキング

テーマ:「港町:交流と創造」

パネリスト:樋口大輔/宮下遼/河上眞理/佐藤昇

司会:宮下規久朗

16:40~17:10 授賞式「地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞」

17:10~17:40 総会(地中海学会会員のみ)

18:00~20:00 懇親会

6月9日(日)[神戸大学百周年記念館六甲ホール]

10:00~12:00 研究発表

「キプロス島産土器の動物文様から見た青銅器時代終末期のキプロス島のエーゲ海域との交流(仮)」 土居通正

「地中海を俯瞰するイメージ:ハイドラの舗床モザイク《地中海の都市と島々》に描かれた文学的神話地誌とその図像編成」瀧本みわ

「「コルシカン・ポリフォニー」と民族主義」長谷川秀樹

12:00~14:00 昼食・神戸大学山口誓子記念館ツアー

14:00〜17:00 シンポジウム

テーマ:「文化遺産と今を生きる」

報告者:奥村弘/深見奈緒子/松田陽/山形治江

司会:末永航

会費納入のお願い

今年度会費(2018年度)を未納の方は、至急お振込みいただきますようお願い申し上げます。不明点のある方、学会発行の領収証をご希望の方は、お手数ですが、事務局までご連絡下さい。なお、新年度会費(2019年度)については3月末にご連絡します。

会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円/シニア会員 8千円/準会員 8千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通957742

三井住友銀行麹町支店 普通216313

洗濯の書訳

川本 智史

地中海世界で洗濯といえば、通りを挟んで建物の窓と窓の間にひもを掛け渡して洗濯を乾かす例のナポリの光景がまず思い浮かべられる。筆者が学んだトルコではそこまで大胆な乾し方はしないもの、ベランダに色とりどりの洗濯物が吊された光景にそこかしこで出くわすことができる。十年越しの愚痴になるがトルコの洗濯機はドイツ製の高級品を除けばとにかく性能が悪く、ワンサイクル終わるのに二時間もかかって毎回苦労させられた。

閑話休題。昨年トルコで洗濯にまつわる奇書、その名も『洗濯の書訳(Terceme-i Câme-şûy-nâme)』を入手した。もともとはペルシア語で書かれた洗濯マニュアルを、16世紀初頭に文人「ルームのフィルデヴスィー」がオスマン語に翻訳したものであるという。16世紀はオスマン帝国においてオスマン語が文語としての地位を確立し、ペルシア語やアラビア語書物の翻訳活動も盛んになった時期である。校訂本の底本となった唯一の写本はトルコ西部のマニサ県図書館に所蔵されている。マニサには15世紀から16世紀にかけて帝王教育のため王子が着任し小宮廷が営まれていたことを考えれば、おそらくマニサ宮殿の一部門(おそらく洗濯部局)に備えられていたものが伝世したとみてよいだろう。

訳者曰く、原典のペルシア語版はアクコユンル朝のウズン・ハサンの書庫にあったもので、著者はセイイド・ナースィリ・トゥースィー(高名な神学者とはおそらく別人)とされる。書きぶりからするとその抄訳に加えて、ブルサに住んでいた「ペルシア人のバーディー」なる洗濯屋が物した『しみの書(Leke-nâme)』の内容を付け加えたのが『洗濯の書訳』であるようだから、その言を信じるならば「ルームのフィルデヴスィー」は訳者というよりは編纂者といったところか。執筆動機からして、代表作『スレイマンナーメ(ソロモンの書)』を書き終えたところで服が汚れており、洗濯に出しても洗濯屋の手に負えなかったため秘伝を伝えるため翻訳に取りかかったというから、いささかケレン味が利いている。ちなみに参考文献『しみの書』の作者バーディーは当代一流の達人で、洗濯業で一日銀貨五百枚も稼ぎだし、征服王メフメト2世もその著作を取り寄せたというから恐れ入る。

さて、『洗濯の書訳』では人類最初の糸を紡いだのが旧約聖書に登場するイヴであるというところから説き起こされ、ナラの木灰を洗濯に使うようイヴに教えたのはアダム、「イラク石鹸」とよばれる最初の石鹸を発明したのがエノクに比定される預言者イドゥリースであると説明される。さらに、いつの世も問題となるのは服に付いたしつこい「しみ」である。ここでは最初にしみ抜きがおこなわれたのはソロモン王の時代だったと説明される。かのシバの女王がソロモンに金襴を送ったところ、鬼神のいたずらで海に落ちてしまいしみになってしまった。ソロモンが鬼神にしみ抜きを命じたのがその始まりだというのである。なんとも壮大な洗濯史ではないか。

続くノウハウ部分は二部構成になっていて、最初は布の種類別に、白布やターバン用薄布から、海水に落ちてしまったインド布、ヨーロッパ産コーデュロイや高価な金襴など布別の洗濯・しみ抜き方法を説き、後半は水滴雨だれ油汚れに食べ物のしみ、インク汚れにいたるまでの汚れ別しみの落とし方が解説されているから、本当に落ちるのかどうかは別として、これはなかなか便利である。たとえば最初の白布であれば、ベズとよばれる綿布のカバーでくるんでから、ヨーロッパでも石鹸の代用品として使われたサボンソウと少しの白檀と一緒に鍋に入れる。しばらくつけおいたあと、イラク石鹸を削ったものを加えて洗うのだが、布が傷まぬようにとも助言する。

面白いのはしみ抜きに使われる秘薬の数々である。海水のしみには、濃い乾燥ヨーグルト、羊と牛の糞(新鮮なものに限る!)、三年ものの酢に藻塩を加え、ペーストとする。そこに布をつけ込み湿らせる。それからやさしく絞って日光に晒し、少し乾いたところを再びつけ込み、しみのある部分をこすり、またやさしく絞って直射日光で乾かす。なるほど、これは鬼神にでも教えてもらわねばならない。酸性の液で洗ってお日様に当てるというのがしみ抜き基本のようだが、添加物にヨーグルトやら家畜の糞が登場するところがアナトリアらしい。

凄腕洗濯屋の出自や『洗濯の書訳』の原典がペルシア語だとされる点を鑑みると、当時の洗濯技術の先進地はペルシア世界だったようだ。その一方で、以前筆者はヴェネツィア共和国文書館でイスタンブルに工房を構えたヴェネツィア人石鹸職人の懲罰に関する15世紀後半の文書に出くわしたことがある。輸出品にもなる貴重な戦略物資の国外での生産を許さない共和国政府の姿勢は同時に、地中海世界から西アジアにかけての広汎な洗濯技術とモノの交流の一環をうかがわせるものであろう。

フランス王の隠れ家?

──シャルル5世の書斎── 黒岩 三恵

フランス王シャルル5世(在位1364-1380)が、自ら拡張したルーヴル宮の一隅に図書室(リブレリ)を設けたのは、1367年からのことと考えられている。古来、君主は学芸を奨励してきた。パリ大学とパリの写本制作が黄金期を迎えた13世紀中葉に、ルイ9世聖王が贅をつくした彩飾写本を多数制作させている。聖王の蔵書は、主として聖書、典礼書、祈祷書類から構成され、竣工されたばかりのサント・シャペルに備えるほか、聖王が懇意にしていた複数の修道会に寄贈された。カペー朝の時代には、王や王妃らの蔵書はいかに立派でも、一代限りで散逸する私的な性格が強いものだった。

シャルル5世の治世下、フランス王家の蔵書が図書館と呼び得る永続的な組織性と内実を有するに至ったのには、百年戦争期にヴァロワ王家が直面した政治的な困難に、ヴァロワ家の贅沢好きな家風、賢明王自身の学識への傾倒などの複数の要因が絡み合っていた。事実、シャルル5世が、フィリップ2世によって大型の円形ドンジョンを中心に建立されたルーヴル宮の改築に着手したのは、即位直後の1364年のことである。内憂外患の世情から王の身柄の安全を確保するには、シテ宮はあまりに防備が手薄だった。強固な城壁を備えていたルーヴル宮に手を加え、ドンジョンや聖王ゆかりの附属礼拝堂や大広間を残しながら、より規模が大きく四方に円形の塔を備えた方形プランの城塞が新たに築かれた。その塔の一つに、シャルル5世が図書館が設けられたのである。

シャルル5世が整備したルーヴル宮は、早くも16世紀前半にフランソワ1世により取り壊しが命ぜられ、ほぼ完全に消失した。しかし、シャルル5世の次弟ベリー公ジャンが15世紀初頭に作らせた『いとも豪華なる時禱書』の10月の月暦図の背景にそそり立つルーヴル宮の描写が、実物をほぼ忠実に再現したものと考えられる。王宮は、ランブール兄弟の筆によって、セーヌ河左岸から、画面を水平に横切る南向きの城壁の向こうに捉えられている。城塞の東壁と南壁に北東、南東、南西の塔が複雑な高低を呈しながら連なっている。図書館が設けられたのは、北西に位置する「鷹狩の塔」と呼ばれた塔で、ランブール兄弟が描出した城塞のちょうど裏側に位置し、残念なことに屋根さえも描かれていない。

「鷹狩の塔」は正確には北を向いており、セーヌの水流から最も離れた場所に位置する。写本の保管場所として、日が当たらない北面の塔が選択されたのは理にかなう。「鷹狩の塔」は、王宮の内奥、螺旋状の大階段を備え公的な儀式等に用いられた北棟と、聖王ルイの附属礼拝堂・大広間に続いて私的な色合いの強い王の寝室と衣装室、城壁に作りこまれた便所から成る西棟との結節点にあり、どちらからもアクセス可能だった。北棟に通された賓客に誇示するためにも、王族が他人に煩わされず私的な会話を交わすことが許される衣装室のさらに奥、ほっと一息つける最もプライベートな空間としても図書館が機能したことがうかがえる。

塔の内部は屋根裏を含めて五層に分けられた。塔の第二層は、王妃と子供たちが使用した二階と連なり、王妃の書斎が置かれた。図書館は、第三層以上に設置された。第三層は、王が公私に用いた各種の居室が置かれた城塞の三階とつながって王の書斎が置かれた。シテ王宮から可動式の書見台を備えた机が搬入され、長椅子が新調された。各層の天井には檜材、床や壁にはアイルランド材、窓には小動物の侵入を防ぐための真鍮製の金網が張られた。当時の蔵書目録によれば、図書館「下層」には180点余りの写本が、同中層には220点あまり、上層には320点あまりが保管されている。

図書館下層が塔の第三層に相当すると推定されるが、図書数が少ないのは、この層が書斎を兼ねていたためか。発掘調査によれば、鷹狩の塔の外径は約7メートルである。城壁の厚みを減じた内径は4メートルに届かないはずである。絵画史上、シャルル5世の治世は、抽象的な絵画空間から透視図法に基づく空間への過渡期にあたる。オックスフォード、セント・ジョンズ・カレッジ図書館所蔵の『天球論』や、フランス国立図書館所蔵のソルスベリのジョン著『ポリクラティクス』で描かれている書斎のシャルル5世の肖像では、複数の写本が置かれた木製の机や王が座す立派な椅子の周囲の空間は、慣習的な装飾背地によって暗示されるにとどまる。王の書斎の居心地を偲ばせてくれるのは、ヴァンセーヌ城ドンジョンの王の書斎だ。やはり北西の方角を向き、円塔から張り出すように奥まった書斎は、長方形の小室だ。西に設けられた窓から部屋いっぱいに差し込む陽光が、今はがらんとしてむき出しの石壁を柔らかに照らし出し、特にお気に入りの彩飾写本や宝飾品を愛でて一刻を過ごしたという王の逸楽が垣間見える思いがする。

レオン・ロシュの回想録について

工藤 晶人

ミシェル=ジュール=マリ=レオン・ロシュ、通称レオン・ロシュ(1809-1900)といえば、幕末の日本にフランス公使として駐在し、幕府を支援した個性的な外交官として有名である。だが、その前歴が地中海の近代史にかかわっていたことを知る人は少ない。

ロシュは、フランス中部グルノーブル近郊で1809年に生まれた。父は富裕な平民と下級貴族とが交わる家系の出で、母はリヨンの法曹家一族の娘であった。ロシュは生後まもなく母を亡くし、母方の伯父に預けられた。この伯父の妻は、フランス革命の時代にジロンド派の首魁として知られたロラン夫人の遺児であった。

成長したロシュは、大学を中退してマルセイユで働きはじめた。折しも1830年にフランスのアルジェリア侵略が始まり、マルセイユはその拠点として活況を呈していた。ロシュは、入植地の割り当てを受けた父を追ってアルジェリアに渡ったらしい。そして現地でアラビア語を習得し、占領軍の通訳官として採用された。

その後の経歴は、波瀾に富んでいる。1836年から39年まで軍を一時出奔し、アルジェリア側の指導者アブドゥルカーディルの本陣に同行。フランス軍の通訳官として復職すると、1840年にはムスリム宗教指導者との交渉という密命を帯びてエジプトへと派遣された。1845年には外務省に移籍。タンジェ、トリエステ、トリポリの領事館で職歴を積み、つぎに赴任したチュニスでは種々の近代化改革にかかわった。一度は敵陣に出奔した人物が、なぜ易々と軍に復職できたのか。領事や貿易商の家系というわけではない一介の通訳官が、どうして外交官へと栄転できたのか。謎の多い経歴といわねばならない。1864年から1868年まで日本に赴任した後は任地をあたえられることなく、1870年に不本意ながら引退。

ロシュは、引退後に回想録を出版した。『イスラーム遍歴三十二年』という題名の三冊本として予告され、じっさいには前半の二冊だけが発行された(1884-1885年)。この回想録は相当な成功を博し、日本で近年出版された書物でも主な資料として用いられている(矢田部厚彦『敗北の外交官ロッシュ』)。だが、読みものとしての面白さはともかく、歴史の証言としてこの回想録を読むことはむずかしい。類書のなかでもとりわけ脚色が多いことは、以前から知られてきたからである。

たとえば、イスラームへの改宗という有名なエピソードをとりあげよう。回想録によれば、アラビア語が達者でムスリムの衣服をまとって暮らしていたロシュは、フランス人居留地にいた頃から、イスラームに改宗したという噂を立てられていた。それを利用してアブドゥルカーディルの信頼を得たが、キリスト教の棄教につながるような行動はとっていない、と回想録では強調されている。しかし、信仰篤い指導者に認めてもらうために、噂話だけで十分だったのだろうか。近い時期に別の人物が書いた記録には、アブドゥルカーディル自身が新参の改宗者としてロシュに言及する場面がある。当時のロシュは、内心はともかく、すくなくとも外面の行動においてはムスリムとして通用するようにふるまっていたのではないか。だとすればそこに、信仰を告白する(してみせる)といった行為がふくまれていたとしても不思議ではない。

本心からのものであれ、便宜的なものであれ、キリスト教からイスラームへの改宗は、当時の地中海でけっしてめずらしいことではなかった。通訳の仕事は、国と宗教への帰属がゆらぐ境界域である。メッサウディの研究によれば、18世紀に南仏のカトリック通訳家系に生まれた人物がイスラームに改宗し、再改宗を強制されずに海事省の官職について革命、帝政、王政復古という体制の変転を生き延びた例もあった。このような越境者が姿を消していくのは、19世紀後半のことにすぎない。若い頃のロシュが一時とはいえ改宗者としてふるまい、晩年になってそれは偽装であったと強調したのは、そうした思潮の変化にあわせた変わり身であったと考えれば説明がつく。

ところでロシュについては、彼をサン=シモン主義の流れに位置づける解釈がある。結論からいえば、これは牽強付会の説というべきだろう。「仮にロッシュがサンシモン主義とかかわりをもっていたとしても、彼が……サンシモン主義的な世界構想をもってアジアに現れ、それを具現化すべく日本と接触したと考えるのはむずかしい」という権上康男氏の評に尽きていると思われる(石井寬治・関口尚志編『世界市場と幕末開港』183頁)。

2006年夏、ゴゾルのピカソ

安發 和彰

スペイン・カタルーニャ地方のゴゾルは、ピレネー山中の峨俄たる岩山に囲まれた僻地にあり、今もささやかな麦作と酪農が営まれるにすぎない寒村である。村外れの岩場のサンタ・マリア・デル・カスティーリョ聖堂廃墟(もとは11世紀の単身廊構成。1892年閉鎖)とそこに由来する木彫の聖母像(バルセロナのカタルーニャ美術館収蔵)が、中世以来の歴史の証しとなっている。このゴゾルに、1906年、パリで成功を収めつつあった若きピカソ(1881年生れ)が、都会の刺激と喧騒を逃れ、恋人フェルナンド・オリヴィエを伴ってひと夏(5月28日~8月15日頃)を過ごした。

フェルナンドは、後年、ゴゾルのピカソが「故国に戻って(山奥に落ち着き)、澄み切った大気のなかで生気を取り戻し、村人とも気さくに交わり、快活で幸福そうだった」と回想したが、そののびのびとした生活のなか、ピカソは旺盛な創造的エネルギーを発揮して、小型の画帳2冊を自在なデッサンで埋め尽くし、油彩の他に水彩、スケッチ類を含めて300点以上の作品を生み出したのだった。村人たちの気取りのない日常的な姿や肖像、土地産の粗末な厨房品の率直なボデゴン、簡潔な風景、静謐でありながら煌めくような官能性を宿したフェルナンドの数々の肖像は、「バラ色の時代」に揺曳した感傷主義を乗り越え、いずれも才気に溢れ、明快で、開放感に満ちたピカソの充実ぶりを伝えている。

今日のゴゾルでは、ピカソとフェルナンドが投宿した簡素なペンション、カル・タンパナダもいまだにほぼ当時の姿をとどめ、広場を取り巻く細い道筋に小さな家々が軒を連ねる、ひっそりとした村内の様子も一世紀前を偲ばせる。ただ2011年には、広場に面したかつての庁舎の2階を占めて、ピカソ美術館Centre Picasso i Gósol(もとの「ピカソの部屋」を改装、民俗・歴史資料も併せて展示する)が設けられ、ゴゾルのピカソに関わる作品およびドキュメント類を、すべて写真資料として収集・公開している。そのなかの一冊の新聞スクラップ集には、バルセロナ市が、2006年を「ピカソ帰国100周年」として祝し、PICASSO2006BCNの一環として、市内のピカソ美術館では、欧米のピカソ研究者によるセミナー「Gósol. El pròleg de l’avantguarda(ゴゾル、アヴァンギャルドのプロローグ)」が開催され(7月11、12日)、翌13日に遠路「ゴゾル見学会」も実施された由を報じる一連の記事も集められていた。

これらの記事(バルセロナ発行の新聞5紙)によれば、バルセロナのセミナーでの基調講演で、R.ローゼンブラム(ニューヨーク大学=2006年12月歿)が、ゴゾル作品群のモノクロームな色調、形体の簡潔化と面が交錯し重なり合う幾何学的構成の手法について検討し、すでにゴゾルでピカソの「キュビスム」が誕生していたと言明した。またこのときの造形的追究が、ピカソに翌1907年の問題作《アヴィニョンの娘たち》へと向かう扉を切り開いた、とする見解が質疑応答であらためて論議された。C.フォントバノ(カタルーニャ学研究所)は、カタルーニャの「ノウセンティスム」の広がりとピカソとの関係に言及し、N.ストーラー(アマースト・カレッジ)とB.レアル(パリ、ポンピドゥーセンター)が、それぞれに古代や中世の彫刻のプリミティヴィスムからピカソへの影響を説いた。最後にM.T.オカーニャ(前ピカソ美術館、2006年3月~2011年カタルーニャ美術館)が、「ゴゾルは、真の画家ピカソの探求において、実験的情動の発露の地だった」と述べ、ロマネスク美術とピカソ芸術との関連を明らかにする新たな展覧会の開催を計画していると発言して、セミナーを締め括ったという。

このオカーニャの新企画は、10年後の2016年12月、パリのピカソ美術館の協力を得たカタルーニャ美術館の「Picasso−Romànic(ピカソ─ロマネスク)」展として実現される。そのとき、ゴゾルの聖母像やゴゾル近在ジェルの聖母像(ともに12世紀後半)をはじめとする豊富なロマネスク・コレクションと並んで、ゴゾルでのピカソの肖像デッサンと柘植の小枝(ナイフで裸婦像を刻む)も展示され、その造形精神の重要な繋がりの一端が垣間見られた(ピカソの展示作品は全40点)。

2006年7月13日のバルセロナからの「見学会」は、まさに100年前のピカソのゴゾルでの画業への表敬であり、セミナー参加者に加えて、ピカソの家族、娘マヤ(ピカソとマリ=テレーズ・ワルテルの間の子。1935年生れ)とその娘で美術史家のディアナ・W・ピカソ(1971年生れ)も同道した。一行はカル・タンパナダを訪れ、中世の聖堂廃墟まで岩がちの坂道をたどり、1906年のピカソのように気ままに周辺を散策して、ピレネー山間の「荒涼たる自然と静かな生活の雰囲気を楽しんだ」という。当時の新聞各紙に掲載された、ゴゾルの村を背にしたマヤとディアナ、カル・タンパナダ室内でのローゼンブラムの笑顔のスナップ写真が印象深い。

自著を語る98

『ベラスケス──宮廷のなかの革命者』

岩波新書 2018年5月 288頁 960円+税 大髙 保二郎

本書での基本的なスタンスは、新書という性格を考えてこの画家の評伝が一般読者に親しみをもって迎えられるような内容とする一方、美術の専門家に対しては、新たな情報と視座を提供しつつ、ベラスケス像の転換を企てることができれば、という欲張りな構想にあった。それが成功したか否かは読者諸氏の忌憚なきご批評を仰ぎたいが、ここでは筆者として書いておきたかったことが何であったか、いくつかまとめて記しておきたい。

第一に、ベラスケスという人間像の構築である。今日の美術史学では、客観的な手法による作品論が主流であり、それを描いた作者を語ることは歓迎されず、否、むしろ抑制されてきた観さえあるだろう。しかし近世以降の、生前の資料が残された芸術家について、それらを黙殺して作品を語れるであろうか。フェリペ4世時代の宮廷でのベラスケスの活動を丹念に辿っていくとき、何かしらの沈黙、秘匿されたものがあると感じていた。

それと同時に、彼の作品がもつ迫真性、直截でリアルな人や事物への洞察眼は同時代の美術家たち、例えばスルバランやムリーリョとは相容れない例外的なものであり、その間の深淵をどう越えるべきか。1968年7月、プラド美術館にて初めてベラスケスと出会って以来半世紀、説きがたい疑問符であった。そこで逢着したのが、彼の家系が「コンベルソ」(改宗ユダヤ教徒)に連なるのではないか、という出自の問題であった。

第二には、「画家たちの画家」(le peintre des peintres)、「自らの理想の実現」といったマネに代表されるベラスケス言説、さらにベラスケス絵画の近現代性について、その深遠な意味を解きほぐしたいという積年の課題があった。要するに、ベラスケスは「絵画をとおして何を実現しようとしたのか」である。

それは、対象(モデルや事物)を前にしての観方と、絵画的内容をめぐる二つの革新に要約できるだろう。

1.観方:通称「ボデゴン」(厨房画)には、貧者や弱者への人間的な共感、カトリック的な慈愛とも別次元の、冷徹にして客観的な現実認識が宿っている。ベラスケスのそうした観方は宮廷人となっても矮人、道化の独立した肖像となって成熟していく。それらは、ボデゴンに描かれたグラスや水甕に見る「個の厳粛」であり、事物にも人物にも注がれた、等しく無差別的な「視線(まなざし)」に根ざしており、「存在するという最低次元のレヴェルにおいてすでに尊厳である」という普遍的な価値観を基盤としていた。

さらに、作品が飾られる「場と機能」を考慮しての構図法、空間に生きる自然なポーズやパースペクティヴの組み立てなどは、絵画という静止画面において、観る側視線(主体)の移動や身体の動き、流れる時間をあたかも一瞬、凝固し得たかのようなベラスケス独自の絵画世界を実現させたのである。

迫真的なリアリズムを起点としつつ、そうした初期スタイルを超えて晩年、流麗で自由闊達なスタイルへ、「我々が生きている場と同じ空気」が画中に漂うかのような、「生きて存する」表象世界の極北に到達する。そこにこそ、17世紀バロックを凌駕して近現代芸術に先駆するベラスケス芸術の神髄が宿るのではなかろうか。

2.内容:伝統的に上位に位置づけられる神話、聖書、歴史の「物語絵」に対して、ベラスケスは下位とされてきた肖像や風俗、静物などの絵画ジャンル上の同等化、この因襲的、封建的ヒエラルキーを撤廃し、その境界を越えたのではなかろうか。それを可能にしたのがジャンル間の融合と溶解による絵画構造の革新であった。

例えば、共に神話を風俗図絵に置き換えた、「酔っ払いたち」の愛称で知られる《バッコスの勝利》、「織女たち」として知られる《アラクネの寓話》、また「物語化された肖像」(lo historiado、パロミーノ)としての《ラス・メニーナス》などを思い浮かべれば諒解されるであろう。

かくしてベラスケス絵画の展開をジャンルの軌跡として見るならば、自然を写したにすぎない「ボデゴンと肖像」から神話、宗教、歴史などを題材とした「物語絵」への変容としてとらえ直すことが可能である。その展開は伝統や因襲、従来のものの観方や形式に対するベラスケス流の挑戦、絵画上の「静かなる革命」であった。

この新書一冊で、ベラスケスをすべて語り尽くせたとは思っていない。これまで書き連ねてきた拙論を組み合わせれば、一冊のモノグラフィーになったかも知れない。しかし、そんな長いものをだれが読んでくれるであろうか。また、そのためのエネルギーも私にはない。唯一心残りは本書の最後に、小津監督『東京物語』からの一シーンを掲載できなかったことだ。

今は、この小冊子を手に取り、ベラスケス絵画の秘められた魅惑に眼を開いてくださる読者がおられんことを。

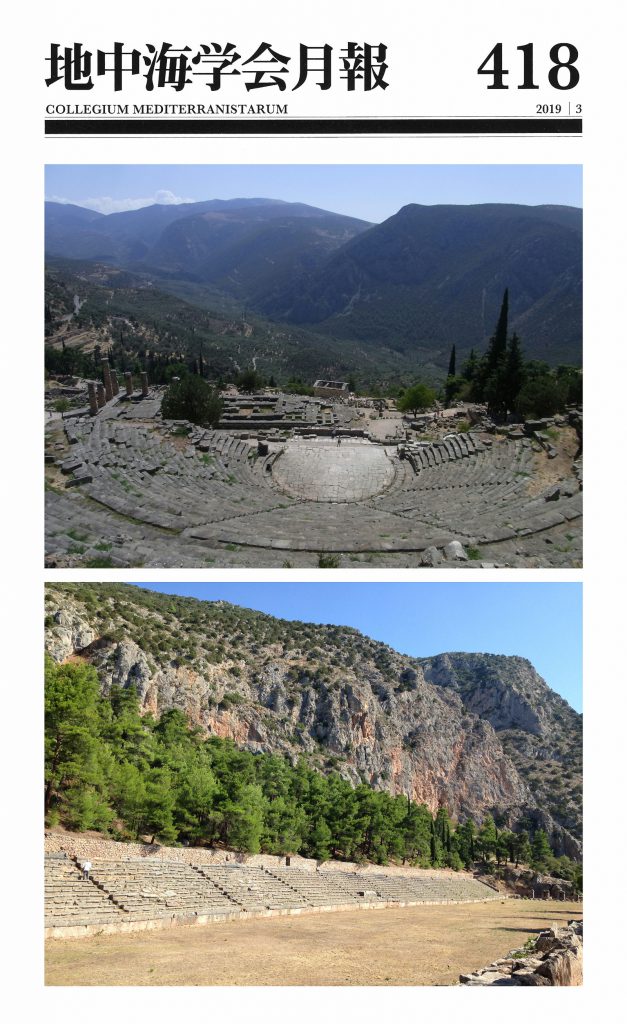

表紙説明

地中海の〈競技〉 1:デルフォイのピュティア祭/佐藤 昇

本号より始まった新シリーズ「地中海の競技」。これから20回にわたり、地中海世界各地・各時代の様々な競い合いの文化を紹介してゆく。身体の能力を競う運動競技ばかりでなく、専ら頭脳や手先を駆使する競争的遊戯、芸術の技を競う美の競演等も視野に入れてゆきたい。

シリーズ第1回を飾るのは、古代ギリシアの競い合い文化を代表するデルフォイの遺跡。はて、古代ギリシアの競技と言えば、オリュンピア祭ではないか。そう言って、ペロポネソス半島西部、ゼウスの神域オリュンピアで開催された大運動競技祭を想起する方も多いだろう(ご関心のある方は、桜井万里子・橋場弦編『岩波新書 古代オリンピック』等をご覧下さい)。ギリシア中部フォキス地方の神域デルフォイは、むしろアポロンの託宣を伝える神託所としてご記憶の方も多いかもしれない。とはいえ、デルフォイでもまたピュティア祭と呼ばれる競技祭が、オリュンピア祭同様、4年毎に開催されていた。歴史も古く、パウサニアスの『ギリシア案内記』(10巻7章)によれば、運動競技祭としては前582年から続いていたという。爾後、ピュティア祭はオリュンピア祭に並ぶ別格の国際運動競技祭として、ギリシア世界、そして古代地中海世界にその名を轟かせていった。

古代ギリシアに数多ある運動競技祭の中でも、オリュンピア祭とピュティア祭は、古代を通じて地中海世界を代表する二大競技祭であった。もっとも、両者はその性格を随分と異にしていた。運動競技で名高いオリュンピア祭に比べ、ピュティア祭では詩の吟唱や楽器の演奏等、音楽の競演も賑々しく催されていたのである。弓を操り、竪琴を奏でるアポロン神を祀るのに、まさに相応しい競技祭であった。伝承によれば、デルフォイでは古来、神への賛歌を競う歌比べが行われ、そこに前6世紀、各種吟詠・演奏の競演、続いて体育競技までもが加わって、世に知られるピュティア祭が形作られたのだという。

表紙に見えるのは、デルフォイの劇場(上)と競技場(下)である。背後には泰然と聳えるパルナッソス山。その峨々たる斜面に築かれた神域の最上部に、これらの施設は築かれている。辺りの眺望・景観と相まって、競技・競演に荘厳な雰囲気を醸し出していたことだろう。石造りの堅牢かつ雄壮な施設に目を奪われるが、これらは運動競技祭の開始より数世紀を経て、ヘレニズム時代からローマ帝政前期にかけて増改築されたものである。紆余曲折はあったにせよ、帝政前期に至るまで長く活況を呈していたのだろうか。後2世紀、ゲッリウスは著作『アッティカの夜』に、ギリシア中からピュティア祭目当てに大群衆が集うと記している(12巻5章)。他方、興味深いことに、『英雄伝』の著者として知られるプルタルコスは、後1世紀、デルフォイをはじめ、各地の神託所がこのころ衰微しつつあったと伝えている(『神託の衰微について』)。ところが、この神託衰微をめぐる議論は、他ならぬデルフォイの神域で、時あたかもピュティア祭直前という時期に繰り広げられている。ここに如何なる意図を読み取るべきか。プルタルコスの挑戦を受けて、知的な競い合いをしてみるのも一興である。