2019年2月号,417号

目次

学会からのお知らせ

4月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。

テーマ:自著を語る──『凱旋門と活人画の風俗史 儚きスペクタクルの力』について

発表者:京谷啓徳(九州大学人文科学研究院 准教授)

日 時:4月13日(土)午後2時から

会 場:学習院大学 北2号館10階 大会議室

(JR山手線「目白」駅下車 徒歩1分、東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車徒歩7分)

参加費:会員は無料、一般は500円

本書は、ルネサンスの王侯貴族の祝祭・儀礼を彩った仮設凱旋門と活人画に着目し、それらが近代市民社会にも受け継がれ、ひいては明治以降の我が国に移入されるにいたる歴史をたどったものである(活人画とは人が衣装を身に着けて静止した状態で絵画を再現するパフォーマンスのこと)。本発表では、これら束の間の見世物=スペクタクルが持つ魅力、見る人の心を掴み取る力、そしてその力を利用するイデオロギーや政治性といったものについて考えてみたい。

第43回地中海学会大会

第43回地中海学会大会を2019年6月8日、9日(土、日)の2日間、神戸大学百年記念館(六甲ホール)において下記(予定)の通りに開催します。詳細は決まり次第お知らせします。

6月8日(土)[神戸大学百周年記念館六甲ホール]

13:00~13:10 開会宣言・挨拶(未定)

13:15~14:15 記念講演 武谷なおみ

14:30~16:30 地中海トーキング

テーマ:「港町の交流と創造力(仮)」

パネリスト:樋口大輔/宮下遼/河上眞理/佐藤昇

司会:宮下規久朗

16:40~17:10 授賞式「地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞」

17:10~17:40 総会(地中海学会会員のみ)

18:00~20:00 懇親会

6月9日(日)[神戸大学百周年記念館六甲ホール]

10:00~12:00 研究発表

12:00~14:00 昼食・神戸大学山口誓子記念館ツアー

14:00〜17:00 シンポジウム

テーマ:「地域歴史資料学」の国際的位相──大災害時の地域歴史遺産保存の実践的研究

報告者:奥村弘/深見奈緒子/松田陽/山形治江

司会:末永航

会費納入のお願い

今年度会費(2018年度)を未納の方は、至急お振込みいただきますようお願い申し上げます。不明点のある方、学会発行の領収証をご希望の方は、お手数ですが、事務局までご連絡下さい。なお、新年度会費(2019年度)については3月末にご連絡します。

会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円/シニア会員 8千円/準会員 8千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通957742

三井住友銀行麹町支店 普通216313

研究会要旨

中世ドミニコ会統治における総会と総長

──修道士による学位取得の問題を通じて―― 梶原 洋一

13世紀はじめに、南フランスのカタリ派異端の論駁と説教を通じた民衆教化のために創設されたドミニコ会は、異端審問への積極的な関与や、トマス=アクィナスなどに代表される優れた大学の神学者を輩出したことなどと並んで、中世という時代からすると抜きん出て「合理的」かつ「近代的」な組織統治に成功した例としても研究者の注目を集めてきた。しかしながら、従来のドミニコ会研究においては研究者の関心が修道会創設の世紀である13世紀に集中し、14、15世紀における教会を取り巻く環境の変化の中で修道会制度がいかなる変容を経験したか、という点は未だ十分に解明されていない。とりわけ、修道会統治の両輪とも言える総会capitulum generaleと総長magister generalisの関係が時代の変遷に伴って被った変化は、その重要性にも関わらず、先行研究では散発的に言及されるにとどまり、体系的な考察の対象となってこなかった。

本報告では、この広範な問題にアプローチするに当たり、ドミニコ会士が学位の取得を目的として大学に赴く際、そのために誰から、どのような形で許可を得る必要があったのか、という点に注目した。修道士の大学への派遣という主題こそは、総会と総長それぞれの権限がしばしば抵触しあい、14世紀後半から15世紀を通じてその境界が繰り返し画定された問題領域であったからである。ここから、「システム合理性」が強調されるドミニコ会の統治制度が中世末期を通じて移り変わっていく制度的、社会的、文化的環境と切り結ぶ中で自らを作り変えていくあり様を具体的に描き出すことを試みた。

このため、本報告では二種類の、ともにドミニコ会に由来する史料を分析の対象とした。第一に修道会総会の決議記録に含まれる修道士の大学学位取得に関わる法令──修道会会憲constitutionesの改定、あるいはよりアドホックな総会訓令ordinationes──を体系的に分析することで、当該手続きにおける総会と総長のそれぞれの役割の解明を目指した。第二に、修道会総長の書簡記録簿を参照し、総会と総長による修道士の大学派遣実務の比較を行った。

ドミニコ会は、その最初期から大学と密接な関係を保っていた。13世紀の間は、ドミニコ会士が大学神学部において学位取得を目指す場合、総長がその許可を下していた。とはいえ、神学部がパリ、オクスフォード、ケンブリッジの三大学にしか置かれず、その数が極めて限定されていたこの時代、学位取得許可の問題が大きく取り上げられることはそもそも多くなかった。

しかし14世紀半ば以降、各地で神学部が新設され、修道士による学位取得の機会が大幅に広がると、総長が専断的に修道士を大学に派遣する慣行が次第に問題視された。これに代わり導入されたのが、総会の審議を通じて学位取得許可を下すか否かを個々に決定する、という集団的管理である。その帰結として、総長の介入は意図的に排除された。こうした政策的方向性は、1370年代以降の総会決議からはっきり読み取ることができるが、大シスマに伴いドミニコ会自身が分裂するなかでも一貫して追求され、最終的に1410年に採用された新しい会憲に結実し、修道会の公式制度として定着を見た。

しかしながら、遅くとも15世紀半ばになると、この会憲と矛盾するかのような総長の独断による大学派遣が目立つようになる。意外なことに、こうした介入は総会の側に非難されるどころか、むしろ歓迎されるところであった。修道士が大学に派遣される際の最終的な許可を総長が下すことは、15世紀末には総会決議において認められるところとなり、ついには16世紀はじめの新しい会憲によって制度として裏付けを得るに至る。すなわち、15世紀初めに一旦確立された、総会による大学任命権限の独占という原則は、およそ一世紀を通じて次第に形骸化し、ついに放棄された。

こうした制度的な揺らぎの背景には、集団指導体制という修道会創設以来の理念と、切迫した事務処理という必要との間の相克が指摘できよう。学位取得を願う修道士が年々増えていくなか、彼らの資質を十分に吟味・判定したうえで、各地の大学に割り振るという作業は、二、三年に一度しか開催されない総会の手に負えるものでは到底なく、より安定的かつ柔軟な統治機関である総長、さらにはより下位ではあっても、地域の個別的事情に通じた修道会幹部に委託されざるを得なかった。一度は掲げた理想ではありながら、現実的状況に対応しきれなくなった1410年会憲を、修道士たちの実際の経験からのフィードバックをもとに長い時間をかけて再検討し、最終的に理念と実務の齟齬を是正するに至ったという一連の経緯は、それ自体ドミニコ会統治が持っていた柔軟かつダイナミックな調整機能が発揮された結果と評価できる。

「大鳩小屋の聖堂」のふたつの磔刑場面

浅野 和生

カパドキア地方にある「大鳩小屋の聖堂」は、内部の壁画にビザンティン皇帝ニキフォロス2世フォカスとその一族の肖像があることから、この皇帝が964年から翌年にかけてキリキア地方に親征した際にカパドキアを後方基地にしたことと関連して作られたと考えられている。

この聖堂には、天井から壁面の広範囲にキリスト伝などが描かれている。その末尾にあたる「十字架降架」から「冥府降下」の4場面が、北壁上段の「磔刑」から離れて南と西の壁の下段に描かれていることについて、私は第70回美術史学会全国大会(2017年)で、この場面の下に棺を置いて葬儀をおこなうための配置であったのではないかと述べた。

しかしその発表は、「磔刑」が2場面描かれていることを説明していない。目立つ場所にあって、ふたつ並んだ磔刑場面は違和感を与える。どうしてこのような図像配置になったのだろう。「十字架降架」以後を下段に描くために、上の壁面では画面が余ったのであろうか。しかし「最後の晩餐」周辺だけでも「洗足」や「ペテロの否認」は省略されている。そうまでしてスペースを節約し、そこに「磔刑」をふたつ描くことは奇妙に思える。

2場面の「磔刑」を比べてみよう。最初の「磔刑」は、キリストの左側に婦人や男性、右にユダヤ人たちが描かれている。一方、次の「磔刑」では、十字架上のキリストの姿はほぼ同じであるが、両側に聖母と使徒ヨハネが立ち、その前にはロンギヌスと海綿持ちが描かれている。ふたつの場面をひとつにまとめれば、すべての登場人物を収めた印象的な大画面にすることもできただろう。逆に言えば、意図して「磔刑」を2場面に分けたとも考えられる。また、ロンギヌスは何かを右手に提げて前に突き出す。酸い葡萄酒の容器かも知れないが、なぜ彼が持つのか疑問が残る。これらの磔刑場面の特徴は、どう説明できるだろうか。

以下に、史料などから立証できない私の単なる空想を述べることをお許しいただきたい。中期ビザンティン時代の皇帝たちは、聖遺物を集めることに熱心であった。コンスタンティノポリスの宮殿内にファロスの聖母聖堂と呼ばれる宮廷礼拝堂があり、多種の大理石や銀の柱頭で美々しく飾られて、聖遺物が収められた。コンスタンティノポリスは、ローマのようにキリスト教徒殉難の地ではないため聖遺物が少なかったが、エルサレムなどにあった聖遺物も移されて来た。コンスタンティノス7世(在位944〜959年)の編纂した「儀典の書」は、真の十字架とロンギヌスの聖槍の儀礼に言及しており、これらがその時代までに宮殿内にあったことがわかる。それ以後、10世紀中だけでもマンディリオンや洗礼者ヨハネの右腕などが集められ、ニキフォロス2世もケラミオンを加えている。

これらの重要な聖遺物は、皇帝が戦争に行くときには、ともに持ち出された。ドイツのリンブルクにある聖遺物容器は、真の十字架の他に茨の冠など10種類の聖遺物を、縦約50センチメートルの箱の10区画に収納する容器である。宮廷長官バシリオスがコンスタンティヌス7世の時代に聖遺物を運ぶ担当だったため、この容器の制作を思いついたとする説もある。

ニキフォロス2世はカパドキアの軍人貴族で将軍だったが、軍に推されて皇帝になった。想像に過ぎないが、登位の翌年、仇敵アラブ勢相手の大規模な出征にあたって携えた聖遺物の「目玉」は、ロンギヌスの聖槍だったのではないだろうか。聖槍は武人がことのほか尊んだ聖遺物というだけではない。これは海綿とともにエルサレムにあったが、7世紀にペルシア王ホスロー2世に奪われ、イラクリオス帝の東征のとき従兄弟ニケタスによってビザンティン帝国に戻された。アラブに奪われた旧領土回復というニキフォロス2世の戦争の目的とも合致し、実際アンティオキアを奪還するのはイラクリオス帝以来3世紀ぶりだった。年代記には書かれない程度の小さなことではあるが、皇帝が軍を閲兵するときに聖遺物はそばに置かれ、「聖槍がわが軍中にあり」と喧伝されたかも知れない。もしそうだとすれば、「大鳩小屋の聖堂」に描かれたふたつめの「磔刑」は、このときニキフォロス2世がカパドキアに持って来た聖遺物の由来を述べた場面と解釈できるように思われる。

(撮影:菅原裕文氏)

パリの3つの顔

小林 亜起子

パリ市は、ルーヴル美術館のある1区を出発点として、中心部から外に向かって螺旋を描くように20の行政区に分けられている。この街の魅力はなんといってもそれぞれの区がみせる表情にある。わたしはパリに留学していた数年のあいだ、9区、5区そして4区のアパルトマンに住んでいた。このエッセイでは、これらの界隈で過ごした記憶をたどりながら、パリの3つの顔をスケッチしてみたい。

フランスに到着してまもなく、セーヌ川右岸の9区に居を構えた。マルク・シャガールの天井画で名高いオペラ座もこの地区にある。19世紀後半、ここはパリの近代性「モデルニテ」を象徴する場所としてにぎわった。オペラ座の手前から右手に続く大通りの両側には、劇場や映画館が連なっている。エドゥアール・マネの最晩年の傑作として知られる劇場《フォリー=ベルジェールのバー》(ロンドン、コートールド美術館)もこの付近にある。

この界隈は19世紀に活況を呈したのち、とくに注目されることはなかった。ところがここ十数年前より再び脚光を集めている。ボボ(ブルジョワ・ボヘミアンの略)とよばれる裕福でお洒落な人たちによって再発見されたのである。瀟洒な雰囲気のカフェには若者が集い、ダンスホールには、夜になると華麗な身づくろいをしたご年配のマダムやムッシューがやってくる。みなエディット・ピアフのシャンソンさながらに、「バラ色の人生」を満喫している。映画や小説のなかだけのことでなく、フランス人は老いも若きも潤いに満ちた人生を謳歌しているようだ。かつての華やぎを取り戻した9区はいま、とりわけ夜に蠱惑的な表情をみせる。

フランスでの暮らしに慣れた頃、左岸の5区、カルチエ・ラタンに引っ越した。そして、パリ第十大学美術史学科の学士、修士課程へと進んだ。カルチエ・ラタンの名称は、ラテン語を話す学者たちが住んでいたことに由来している。周囲には、昔から版元や版画商が店を構え、いまも本屋が立ち並んでいる。またここにはパリ第四大学(ソルボンヌ大学)をはじめとする教育機関が集中しており、学生がリュクサンブール公園のベンチにこしかけ思索にふける姿をよくみかける。

5区には、モンジュ広場の市場やムフタール通りの商店など、昔ながらのマルシェもある。買い物かごを手にしたマダムが、行きつけの店でおしゃべりに花を咲かせている。店頭に並べられた食材に店主は誇りをもっている。魚屋のおじさんに、「この生牡蠣、本当に生で食べられるのかしら?」と意地悪くたずねたら、頬をプゥと膨らませ顔を赤くして、いかに新鮮な牡蠣であるかを力説してくれた。本に囲まれ、食文化豊かな5区には、知と食をこよなく愛するフランス人の幸せに満ちた笑顔があふれている。

ムフタール通りを下っていくと、ほどなく右手に文化省の一機関であるモビリエ・ナショナル(フランス国有動産管理局)がみえる。この建物は5区に隣接する13区に立地している。モビリエ・ナショナルは、博士論文で取り上げて以来の研究テーマのひとつ「近世フランスのタピスリー」の歴史と密接に結びついているため、少し寄り道して言及したい。かつてここにビエーヴル川が流れていた。美しい川の水を利用して、15世紀にゴブラン一族が染色業を営み、国王アンリ4世の時代になるとタピスリーが作られるようになった。ルイ14世治世下、この場所に、のちにモビリエ・ナショナルの礎となる王立家具製作所が設立され、タピスリーはゴブラン製作所で織り出された。国内外で名声を博したゴブラン織は、モビリエ・ナショナルに展覧会会場として併設されたギャラリーでみることができる。

留学時の最後の住まいは、ルーヴル美術館にほど近い4区のカンカンポワ通りのアパルトマンである。この通りには、近世ヨーロッパ三大バブルのひとつ、18世紀ミシシッピィ・バブルの立役者で、スコットランド出身の実業家ジョン・ローが作った銀行があった。いわばフランス・バブルの聖地といえよう。この静かな通りは、当時の版画が伝えるように、かつてバブル景気に盛り上がる人でごったがえしていたのかもしれない。石畳を歩きながら、いつから続いてきたとも知れぬ人々の足音や声に耳をすます。

4区には、ジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター(通称ポンピドゥー・センター)のようなガラス張りからなる斬新でモダンな建造物がある一方で、古い貴族の館が数多く残っている。たとえば、マレ地区に所在する由緒ある貴族スービーズ家の館(現在、国立古文書館)には、ルイ15世時代の画家フランソワ・ブーシェやシャルル=ジョセフ・ナトワールなどが手がけた繊細優美なロココの室内装飾をみることができる。このように伝統と革新が共存する4区は、過去と未来をみつめるヤヌスの顔をもっている。

これまでみてきたように、3つの区に3つの顔があり、それぞれがそのときどきに豊かな表情をみせてくれる。パリにはもっとたくさんの顔があり、その魅力はつきない。

地中海を見ながら日本の古文書に触れる

高見 純

2017年12月中旬の午後、ナポリ湾の青々と輝く海を一望できるベランダ付の海岸沿いの一室で、スクリーンいっぱいに映し出された日本の近世文書の解読を試みる演習が行われていた。現在、ナポリ東洋大学の施設として利用されているドゥ・メズニル宮にその一室はある。18、19日の2日間に渡って行われたワークショップ「日本歴史資料(古文書)のくずし字解読」は、日本研究を含むアジア・オリエント研究の重厚な伝統を誇る同大学においても、日本の専門研究者が古文書を用いて直接的にくずし字解読を教授する稀有な機会となった。

ワークショップは、人間文化研究機構とローマ教皇庁バチカン図書館、及び関係諸機関所属の研究者が連携して推進する、通称マレガ・プロジェクトの一環として、現地大学との連携のもとに行われた。同プロジェクトの全容は、原田氏(地中海学会月報第402号)や湯上氏(地中海学会月報第410号)によって詳細に紹介されてきた。2011年にバチカンで発見された、キリシタン禁制に関する史料群の調査と研究のために発足したプロジェクトである。サレジオ会宣教師のマリオ・マレガ神父が収集した膨大な史料群(マレガ文書)の整理・調査・研究と、成果の公表、及び史料のデジタル画像を世界的に公開するためのデータベース構築を進めてきた。

現在、データベースの一部公開へ向けた作業が最終局面を迎えるにあたり、データベースの活用と研究の重要性も強く意識されている。本ワークショップも、くずし字解読の素材としてマレガ文書を活用し、将来的にマレガ文書を活用しうる研究者の育成も射程に含む。

ナポリでの実施に先立ち、同月14、15日には、ローマでも、ローマ大学との連携事業としてワークショップ「日本歴史資料(古文書)のくずし字解読と資料調査法──マレガ文書を通じた日伊教材開発・教授法研究のために──」が行われた。初開催のナポリに対し、ローマでは昨年2月、10月に続き、こうした試みは3回目となった。まず、くずし字解読のための基本的な知識獲得を目的とした講義が行われた。後半には、具体的な史料調査・保存の基礎学習を目的として、史料撮影や番号付のデモンストレーション、及び受講者の各々が史料と向き合い、調査用紙への記入体験を通して、史料の読解が実際に試みられた。

日本の専門研究者から具体的な指導を受ける機会への関心は、非常に高かったようである。ローマ、ナポリの双方で、歴史、文化、言語等の様々な専攻分野を有する数十人の受講者が集まった。また、現地ローマやナポリの教員・大学院生のみならず、イタリア各地、更には国外からの参加も見られた。

こうした、地域の専門研究者が地域外に赴いて、その地の若手研究者の養成を見据えて古文書解読を丁寧に指導する試みは、日本史分野に限らず、稀有な試みではないだろうか。イタリア中近世を専攻する日本人である筆者は、日本の近世文書を読むイタリア人とは真逆の方向を向いているが、外国の古文書史料と格闘する点では受講者達と同様の立場にある。その意味で、自身の研究環境とも照合わせつつ、ワークショップに随行して目の当たりにした熱意溢れる受講者の姿が非常に印象的だった。

ここ数十年で飛行機が距離の懸隔を克服し、現地文書館での調査は比較的身近になった。そして、今や、日本史資料に限らず、世界中で資料のデジタル化と公開が進んでいる。現地に赴いて行う研究の重要性は不変だろうが、一方で、史料へのアクセスの容易さは、世界の研究者に、原典の確認・読解を益々迫るようになるだろう。

マレガ文書の世界的な公開も、こうした近年の潮流を踏まえたものである。そして、先にも触れたように、豊かな内容を有する史料群を世界的に公開するのなら、それを有効活用できる人材もまた世界的に存在することが肝要である。本ワークショップの試みは、そのきっかけ作りとしての種蒔の意味を持つ。少子化も進み、若手研究者の人材確保は、日本史に限らず、各研究分野における近年の重要な課題の1つである。グローバルな枠組みでの実践的試みは、この問題に対する1つの有効な道筋の可能性を指し示しているようにも思われる。

勿論、こうした試みには、ワークショップ開催地の研究者の熱意と行動も不可欠である。実際、ローマ大学でのワークショップ名が示す通り、実践の蓄積は、現地イタリアで有効な教材、教授法、そして、日本の古文書解読についての将来的な拠点作りをも視野に含んでいる。

マレガ神父は、自身の収集した史料群について研究成果の発表を精力的に行ったが、自身の手で全容を公開するまでには至らず、道半ばで史料群をバチカンへ送付した。他民族・多言語の都市ゴリツィア出身の神父は、史料を巡るグローバルな展開をも見据えていたのだろうか。送付から数十年を経て、その努力と思いは少しずつ実を結ぶ方向にある。

自著を語る97

『初期イスラーム文化形成論 ─エジプトにおける技術伝統の終焉と創造─』

中央公論美術出版 2017年12月 4(カラー口絵)+462頁 18,360円+税 長谷川 奏

本書は、エジプト古代末期の生活文化に色濃く定着していた地中海文明の要素が初期イスラーム時代まで残存する文化保持の断面と、その現象がやがて消滅し独創的なイスラーム文明が形成される局面を、考古学の分析から示すものである(学位請求論文を、文科省出版助成を受けて出版した書籍である)。分かり易く言えば、イスラームの物質文化は、その前時代から厚く堆積しているファラオ文明や地中海文明とどのような繋がりを持っているのか、という単純な疑問への問いであり、筆者が学生の頃から追求してきたテーマであるが、こうした視点の研究は、これまでは科学史や哲学史が専らとする課題であったが、本書では考古学からのアプローチである。本論が古代末期からの長い年代を対象とするのは、変化しにくいとされる生活文化の形の変化を対象とするからである。生活文化の変化の画期は、政治的支配の形の変わり目や、行政言語の変わり目とは必ずしも連動せず、変質を迫る根元の要素はゆっくりと時間をかけて浸透し、やがてあたかも大木が朽ちて倒れるような変化が訪れる。

エジプトでは、ギリシア・ローマの支配層が管理したプトレマイオス王朝時代からローマ・ビザンツ帝国時代を通して、環地中海圏のライフスタイルがエジプトの地に深く根をおろしていった。その検証のために、本書では、エジプト物質文化にみられる変貌の画期を、生活雑器を代表する赤色光沢土器の技術伝統と空間の移相から分析した。古代末期の赤色光沢土器は、古典時代のギリシア世界に源をもつものであり、ヘレニズム時代~帝政ローマ時代に器壁が薄く強い光沢を有する完成度を有した製品となり、地中海世界に広く拡散していった。本書ではこの赤色光沢土器の技術伝統の中から、初期イスラーム時代の施釉陶器が登場する技術革新の史的背景を分析の対象とする。分析に際しては、著者が所属していた早稲田大学エジプト調査隊が所蔵する研究資料数万点に加え、エジプトとギリシアでの博物館における補足資料調査の成果が盛り込まれており、これに文献史料解読成果を総合して考察が行われている。

中心となる分析章では、まず、エジプト古代末期においては、生活雑器に関わるどのような個性的な生活空間が存在し、生活雑器の生産~流通~消費といかに結びついていたかが扱われている。初期文明の時代には行政や祭儀の一大拠点となっていた大都市部では、古代的な伝統は地中海的な世界を受け入れて変質し、生活雑器の生産~流通~消費の諸側面と深く連動する点が論じられる。次に、イスラームの前身の時代を特徴づける生活雑器が、イスラームの支配後にどのように変質するかが、フスタート出土の初期イスラーム時代資料によって分析される。その結果、イスラームの前身伝統は、ビザンツという支配システムが消滅した後のイスラーム時代にも途絶することなく存続したが、その一方で、アスワーン等の境域工房でみられるように、新たな消費に対応する嗜好の変化が顕著に現れる点も明らかとなった。鉛釉陶器の技法が開発された背景にも、イスラーム世界の形成に伴う新たな社会の息吹が推測されよう。

最終のまとめでは、1)村落考古学からの視点、2)イスラーム文化形成論、3)エジプト文明論との関係から総合化が行われている。1)古代末期の〈帝国〉は、広範な地域の物流を管理し、税収による莫大な金銭を再分配した。赤色光沢土器の事例でも、高品質な大量生産を維持するために、専門分化した巨大な市場があったが、社会の変質に向かううねりは、消費世界をも大きく揺さぶった。2)大翻訳活動を通して取り入れられたギリシア科学の遺産は、「12世紀ルネサンス」に繋がるイスラームの技術革新を担っていったが、窯業分野の開発は、理論科学が基礎にありながらも、あくまでも実践知として展開した。イスラーム陶器の技術革新は、アフリカ地域との接触が鍵となることが、エジプトの独自的な展開である。3)生活雑器を取り巻く世界の伝統保持性は、地理学上の「エジプト的性格」論(ガマール・ハムダーン)との接点を想起させる。ひとたびエジプトに入り込んだ外来的要素は、「内部からの力によって溶かし吸収されて」伝統を形づくり、ファラオの時代から営々と続くムラの生産システム(灌漑)と混在一体化した物流システムとして定着したことを想起させる。

筆者があとがきで書いているように、本書で提示された仮説は、今後細部で実証されなければならない。その意味でも、筆者がエジプトの地中海沿岸で進めている考古学調査(たびたび『地中学会月報』で進捗を報じてきた)などは、初期文明とヘレニズム文明の間に横たわる「緩慢かつ漸次的な知の移行」を、物質文化の中で検証していくための試験管なのである。

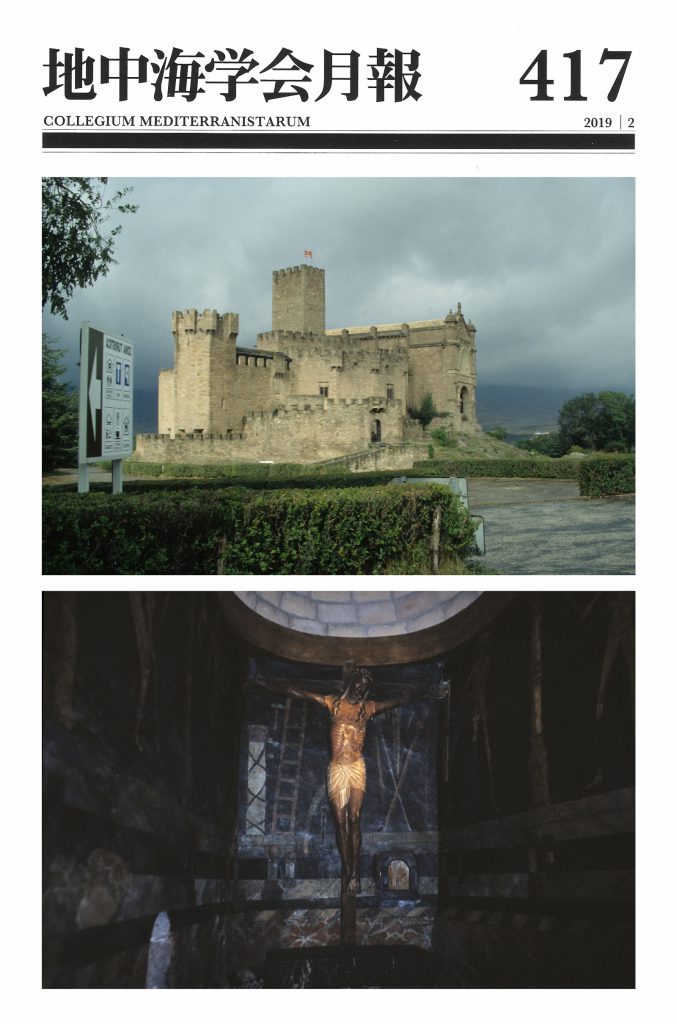

表紙説明

地中海の〈城〉20:ハビエル城──「死の舞踏」巡礼/小池 寿子

10月初めにしては稀にみる暴風雨の中、バルセロナからサンティアーゴ・デ・コンポステーラに向かう巡礼バスに乗り、スペインに現存する唯一の「死の舞踏」の壁画を見るためにハビエル城を訪れたのは1992年のことである。数日前、オーストリア国境近くのドイツはシュトラービングで開催された「死の舞踏学会」へ出席した後、ミュンヘンからパリ経由でバルセロナに到着直後、朝日新聞社の伊藤千尋氏と会った。バルセロナ・オリンピック以降、支局長を務め、ハビエル城の取材をしたこともある同氏とは初対面であったが、快く同行して下さった(伊藤氏は帰国後、地中海学会に入会)。

夜半に到着したパンプローナの町は、ヘミングウェイの『日はまた昇る』の舞台であり、そこから無尽蔵のインスピレーションを得た聖地である。彼が足しげく通ったバスクの地はまた、中世美術を学ぶ者にとっては、イスラーム支配下のスペインに進軍した西ローマ帝国皇帝シャルルマーニュの事績を伝える『ローランの詩』や巡礼案内記『聖ヤコブの書』に謳い上げられ、さらにはフランス王家と緊密な関係を築くナバラ王国の歴史も含めて胸躍る「美味し」土地である。

翌朝、パンプローナの街並みは雨上がりの陽光に輝き、フランス王家との縁を堪能できる壁画にも恵まれたが、そこからタクシーで東南に降ること1時間余り。アラゴン河に鋭く傾斜する原野に屹立するハビエル城に向かう行程は、再び驟雨と寒風の道のりとなった。ハビエル城は峻厳とした佇まいを見せ、凍える私たちに情け容赦なく威容を晒していた。

築城の歴史は10世紀頃まで遡る。対イスラームのためのこの城砦は、アラゴン王国に隣接する前線基地でもあった。13世紀、ナバラ王からこのハビエル城を委譲された騎士サダ家は、バスク北部出身のアスピルクエタ家との婚姻によって城の命脈を保つ。1506年4月7日、かのフランシスコ・ハビエルはこの城で誕生し、16歳までを過ごしたのであった。堅牢にして厳格、まさしくイエズス会精神を象徴する城だ。ハビエルは喜望峰を巡ってゴア、やがて日本に至り、二度と郷里の地を踏むことはなかったが、この先鋭的なイエズス会が、地中海世界の錯綜した歴史から生まれたことを実感する聖地である。

「死の舞踏」は城の心臓部をなす礼拝堂に描かれている。訪問した当時、「ハビエル城の幽霊」と渾名されるルイス神父の好意で、1982年のローマ教皇ヨハネ・パウロ訪問以来、開けたことがないという扉が開かれた。祭壇部には磔刑キリスト木彫像が置かれ、その背後にアルマ・クリスティ、左右に踊る死者のみがそれぞれ3人、合計6人描かれている。1980年代にパンプローナの絵師によって修復されており、原図の詳細はわからないが、おそらく15世紀半ばの制作であろう。生者を欠いた「死の舞踏」である。

ハビエルが遠い東洋の地で命果てた時、キリスト木彫は血の涙、血の汗を流したという。踊る死者たちは、観者を舞踏に誘い込み、ハビエル巡礼の人々に、今も、生死の奥義を伝えている。