2019年11月号,424号

目次

学会からのお知らせ

第44回地中海学会大会

地中海学会では第44回地中海学会大会を2020年6月13日(土)、14日(日)の2日間、関東学院大学(金沢八景キャンパス)にて開催する予定です。詳しいプログラムは決定次第お知らせします。

大会研究発表募集

第44回大会の研究発表を募集します。発表を希望する会員は、2月14日(金)までに発表概要(1,000字以内。論旨を明らかにすること)を添えて事務局へお申し込み下さい。発表時間は質疑を含めて、1人30分の予定です。採用は常任委員会における審査の上で決定します。

会費納入のお願い

今年度会費(2019年度)を未納の方は、至急お振込みいただきますようお願い申し上げます。不明点のある方、学会発行の領収証をご希望の方は、お手数ですが、事務局までご連絡下さい。

会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通957742

三井住友銀行麹町支店 普通216313

正会員の会費改定について

6月8日神戸大学にて開催された第43回地中海学総会において、2020年度(2020年4月1日)より正会員の会費を下記のように改定することが決定されました。

(現 在)正会員は、一ヶ年につき13,000円の会費を納入しなければならない

(改定後)正会員は、一ヶ年につき10,000円の会費を納入しなければならない。

家族割引会費の改訂

正会員の会費改定に伴い、家族割引会費についても下記のように改定されました。なお、家族割引会費は、同居する会員中の一名が正規の会費を納入し、他の同居家族が会費の割引を受けることができる制度です。誤解のないようにお願いします。

(現 在)常任委員会の承認を得た上で、正会員会費13,000円から5,000円、学生会員会費6,000円から2,000円の割引を受けることができる。

(改定後)常任委員会の承認を得た上で、正会員会費10,000円から5,000円、学生会員会費6,000円から2,000円の割引を受けることができる。

会費口座引落について

地中海学会では、会員各自の金融機関の口座より会費の「口座引落」を実施しております。会費の口座引落にご協力をお願いします。今年度(2019年度)入会された方には「口座振替依頼書」をお送り致します。また、新たに手続きを希望される方、口座を変更される方にも同じく「口座振替依頼書」をお送り致しますので、事務局までご連絡下さい。今回、申し込まれる方は、2020年度から口座引落を開始します。

なお、個人情報が外部に漏れないようにするため、会費請求データは学会事務局で作成しております。

レッジョ・エミリアのポルティコ

片山 伸也

アドリア海に面した港町リミニからイタリア北部の歴史都市ピアチェンツァまで、イタリア半島をアペニン山脈の北麓に沿って横断するエミリア街道には、古代ローマの植民都市に起源を持つ都市が等間隔に並んでいる。今日のプロヴィンチャ(県)の境界も、山肌から街道を越えて平野部を横切りポー川に至るまでの縦割りの領域を確保しながら、行儀よく並んでいる。エミリア=ロマーニャと呼ばれるこの一帯は、山麓の酪農とポー川流域の豊かな穀倉地帯の恩恵にあずかって、イタリアでも有数の食文化を誇る。パルマ産の生ハムやパルメザンチーズとして知られるパルミッジャーノ・レッジャーノは、イタリアの食材の代表選手と言えるだろう。バルサミコ酢で有名なモデナも忘れてはいけない。イタリアの中ではヴェネツィアやフィレンツェ、はたまたローマと言った巨星に隠れてどうにも影が薄いが、最古の大学を擁するボローニャをはじめとして、文化的にも経済的にも豊かで魅力的な都市が連なっている。

そのような珠玉の都市の中にあって、レッジョ・エミリアはなおユニークな都市と言える。現在のイタリア国旗である緑白赤の三色旗の原型となるチスパダーナ共和国の旗がこのレッジョの地で定められたのは、ナポレオン影響下の1797年のことである。また近年では、モンテッソーリの教育思想を発展させたレッジョ・チルドレンの教育メソッドの発信地としても注目されている。

レッジョの起源は前述のとおりエミリア街道沿いのローマ植民都市にさかのぼり、中世にはこの地域の他の都市と同様にカノッサ伯領に併合されていたが、12世紀前半に自治都市となっている。都市の東西をエミリア街道が貫き、その両端の市門を対角の頂点とする正六角形の市壁が巡っている。そのあまりに幾何学的な都市の輪郭と町割りはルネサンス期の理想都市を連想させる。ポー川下流域の都市フェラーラの領主であったエステ家が13世紀末にはモデナに続いてレッジョにも君主として進出しており、1598年にフェラーラが教皇領に編入されてからは、モデナおよびレッジョがエステ家の主要な拠点都市であった。ルネサンス期の学芸の擁護者でありフェラーラの都市改造を推進したエルコレⅡ世の直接とまでは言わないまでも何某かの影響を期待して調べてみると、意外にもこの六角形の市壁は13世紀のものであった。市壁は近世(16-17世紀)の間に堡塁をもつ頑強な市壁へと改修されるが、19世紀に始まる都市の近代化の過程で取り壊され、今日では旧市街地を回る環状道路へと変貌を遂げている。

歴史的な中心市街地には今なお中世的な都市空間の名残とも言えるポルティコ(通り沿いの列柱廊)が連なる。ボローニャ、モデナに加えてこのレッジョもポルティコの町として知られ、エミリア街道沿いの文化的つながりを感じさせる。中世におけるポルティコは商業中心地や作業スペースを必要とする職人の工房が集中したエリアに多く見られる。また、雨風を防いでくれることから都市の主要な大通りにも見られるのが一般的である。レッジョの場合も古代ローマの南北軸であった今日のサン・カルロ通り沿いと東西に走るエミリア街道沿いにポルティコを見ることができる。しかし、六角形をした市壁内の街区はけっして対称的には発展しなかったようだ。エミリア街道の都市内の行程の西半分である今日のサント・ステファノ通りにポルティコは見られず、過去にもその記録はない。一方で都市の南西部を大きくカーブしながら横断するG・ガリバルディ通りはかつて市壁の内側を流れていたクロストロ川の流れを13世紀に市壁の外に付け替えた跡の道で、両脇を流れる用水路に沿って長いポルティコが連なっていたことが知られている。中世末までは都市内のさまざまな産業拠点に応じたポルティコが見られたはずだが、近世以降は徐々に商業中心地に限定されるようになっていったらしく、ポルティコは徐々に減少していく。そして18世紀後半の啓蒙主義的な建築思想の下で、新古典主義的な建築への改修と中世的な都市組織の隠滅による都市空間の再編が叫ばれ、ついにはエミリア街道沿いの北側のポルティコの破壊が「非衛生的で機能的でない」状況を解消するために決定される。

転機となったのはモデナ=レッジョ公国最後の君主フランチェスコⅤ世治下の1852年、市立劇場の建設であった。建築家チェザレ・コスタが新しい都市のシンボルに新古典主義の外観を与えながらも正面と両側面にポルティコをめぐらせると、それに続くアリオスト劇場(1878年)も、通りに面した側面にポルティコが整備される。こうして近代の幕開けに一時禁忌されたポルティコは、都市の文化的アイデンティティとしてレッジョの歴史的都市空間に再登場するのである。

ルメリの珈琲名称考

澤井 一彰

約10日前にイスタンブルを出発し、北マケドニアとコソヴォの諸都市を移動してきた。いずれもの都市も、16世紀のオスマン朝においてはヨーロッパ領の中核を形成したルメリ州の、サンジャク・ベイ(県軍政官)あるいはカーディー(イスラーム法官)が駐在した重要拠点である。

最近は、各地の食文化にも興味を持ちつつ研究を進めているため、今回はとくにトルコ共和国における「ルメリの残滓」とも言うべきトラキア地方の食習慣と比較することも念頭に置きつつ、それぞれの都市を訪問した。各地では、ブドウの葉で挽肉や米を巻いたサルマ(巻き物)や同じ内容物をピーマンあるいはパプリカなどに詰めたドルマ(詰め物)、スジュク(腸詰肉)、バクラヴァ(ナッツ入りパイの糖蜜漬け)など、名称はほぼ共通し、実態としてもかなり類似する多くの食品に出会うことができた。

なかでもフィルターを用いず、澱ごとデミタスカップに注がれるコーヒーは、一部ではより手軽なエスプレッソに姿を変えつつも、現地にもっとも定着しているオスマン朝期の飲食習慣のひとつと言えよう。オスマン朝の崩壊とともにコーヒーの産地であるイエメンを失った後、トルコ共和国時代には国産が可能なチャイへの代替が進んだアナトリアよりもむしろ、ルメリの各地ではコーヒーが非常に良く飲まれているという印象を受けた。

ところが問題は、その名称である。原材料であるコーヒーそのものはカフヴェ、用いる道具もジェズベで、ルメリ各地で同じ名が共有されているにも関わらず、いざそれを淹れて飲む段になると、事情は大きく変化する。良く知られているように、トルコではこれをトルコ・コーヒーと呼び、ギリシアではギリシア・コーヒーと称するのである。今回、3年ぶりに(北)マケドニアを訪れたが、国名改称問題で民族主義が高まっているためなのか、このコーヒーを「マケドニア・コーヒー」としてメニューに記載する料理店に出会った。およその結果を想定しつつも注文してみたところ、もちろんジェズベで淹れられたコーヒーが供された。

今日はペーヤの民俗博物館において館長自ら案内いただくという僥倖を得た。しかも、トルコ語話者が多く住むプリズレンのご出身だということでトルコ語も交えて話がはずみ、展示品のジェズベの前に来た時に、件のコーヒーの名称が話題となった。曰く、コソヴォではトルコ・コーヒーと呼ぶのだそうである。彼女は「もちろん、今やコーヒーがブラジルから輸入されているなんてことは、誰でも知っているわけですが。」という冗談も付け加えつつ教えてくれた。

遥か昔の記憶をたどると、かつてはトルコでもコーヒーと言えば、いわゆるトルコ・コーヒーかネスカフェかしかなく、単にコーヒーと言って注文すれば、トルコ・コーヒーが出てきたように思う。その後、フィルター・コーヒーが一般化したと思いきや、あっという間にカプチーノやらマキアートやらが広まった。今では、世界的コーヒーチェーン店も数多く展開しており、コーヒーのバリエーションは日本とほとんど変わりない。

しかし、そもそもイエメンかエチオピアかに端を発し、オスマン朝を経由してヨーロッパに伝わったというコーヒーの歴史に鑑みるならば、ジェズベで淹れて飲むコーヒーこそが「元祖」コーヒーではないのだろうか。そして、その元祖コーヒーの「本家」を争って、トルコだ、ギリシアだ、(北)マケドニアだと、民族名や国名を付そうとする試みは、あまり意味のあることのようには思われない。しかし、それでも敢えて何か付けたいというのならば、おそらく「オスマン・コーヒー」が歴史的実態に最も近いということになろう。ところが、オスマン・コーヒーという呼称では、現存する国民国家の歴史に深淵を有する誇るべき食文化としてコーヒーを称揚することにはならない。ギリシアや北マケドニアはもちろん、トルコからでさえ反対の声が上がるような気がする。問題は複雑なのである。

そこで個人的には、少なくとも旧オスマン朝領の諸国では、かつてのトルコでそうであったように、ジェズベで淹れて飲む元祖コーヒーこそを断固として単に「コーヒー」とだけ呼ぶことを提案したい。一方で、フィルターを通すヨーロッパ風のコーヒーは、フィルター・コーヒーなりヨーロッパ・コーヒーなり好きなように呼べばいい。それで間違えて注文してしまって文句を言うような外国人には、「この国では、これこそをコーヒーと言うのであって、あなたが飲みたかったものはフィルター・コーヒーと呼ぶのですよ。」とでも言ってのけるくらいの自信と自負があっても良いのではないか。あるいは、その気概もないのならば、コーヒーにわざわざ国名やら民族名やらを付して、我が国、我が民族こそがコーヒーの本家本元なりと主張する甲斐もまた、ないのではなかろうか。トルコの古謡にもあるように、結局「コーヒーはイエメンから来る」のだから。

イブラーヒーム・アブド・ルメギドのアレクサンドリア3部作をめぐって

松田 俊道

長年カイロ詣でを続けている筆者には、いつも立ち寄る馴染みの本屋がある。その際には決まって、文学に造詣の深い店主にその年の売れ筋の文学作品を数冊紹介してもらっている。現在の店主は息子に代替わりしているが、見立ては父親同様確かである。この作品は数年前に紹介してもらったものである。

3部作の基礎となる第1部の『アレクサンドリアでは誰も眠らない』を紹介してみよう。小説の中心人物であるマグド・アッディーンは、エジプトのとある農村内の2家族間で起こり数十年も続いた血の復讐のため、一族の男では彼のみが生き延び、村長老から村を出て行くように求められていた。結局村を離れたマグド・アッディーンは、妻と娘とともにアレクサンドリアに落ち延びたのである。

彼はアレクサンドリアではコプト教徒のディムヤーンを友人として得て、新たな人生を送ることで物語は進んでいく。彼らは、この小説が描こうとする、アレクサンドリアが宗教や民族の異なる多様な人々で満たされていたコスモポリタンな都市であることを示すモチーフとして登場する。

アレクサンドリアは、ムハンマド・アリー以降に拡大していき、外国人の数が増加していった。そのためコスモポリタンな都市になり、さながらバベルの塔のようになっていったことが描かれている。また、マグド・アッディーンのように世間から見捨てられたか追放された何千人ものエジプト人が、彼に続いたのである。都市の北は豊かな外国人たちが暮らし、彼らの中でも貧しいギリシア人、ユダヤ人、イタリア人、キプロス人はエジプト人と混在し、都市の南に暮らしていた。

アレクサンドリアの西方の地中海にも触れられている。マグド・アッディーンとディムヤーンが西方のマルサ・マトルーフに向かって海岸沿いに伸びる鉄道に乗って旅をする場面がある。そこでは思わず手ですくって飲みたくなるような誘惑に駆られる地中海の澄んだ水が描かれる。また、その海岸の音を聞き見た人にとっては、それは砂漠そのものなのである。不毛の大地が地平線まで限りなく続き、深いコバルトブルーの地中海とのコントラストが際立っている。また、この海岸線を千年の歴史の中でアラブ部族がモロッコまで移住し、西からファーティマ朝を作る人々が移動し、その後、イギリス、インド、オーストラリア、ケープタウンなどからの商人が移動し、最後にイタリア軍、ドイツ軍により戦争と死の道に化した。平和時にはローマの迫害を逃れたキリスト教徒たちが遠く離れた砂漠の窪地に小さな修道院を建てたのだ。

小説ではこのコスモポリタンなアレクサンドリアの都市そのものがあたかも主人公のように描かれている。そしてマグド・アッディーンとディムヤーンのようにそこに暮らす人々の人間模様がその中にちりばめられる。

タイトルに見られる眠らない街についていえば、アレクサンドリアではどこかの地区で人々が夜でも動いているからであろうか。それはコスモポリタンな都市で多様な人々が暮らしているからだ。

3部作では、アレクサンドリアが現代の3つの歴史的時期に分けて述べられる。そしてそれぞれが各部に対応する。

第1期は、第2次世界大戦期に相当する。アレクサンドリアは偉大な国際的都市であり、宗教的および民族的寛容の都市であったのである。

第2期のアレクサンドリアは、ナセル時代に相当し、1956年のスエズ危機の後、ナセルの行った様々な政策のために外国人居留者が去っていき、アレクサンドリアがコスモポリタンな都市からエジプトのローカルな都市に移行していく過程が描かれる。アレクサンドリアが徐々にグローバルな都市としての地位を失っていく過程である。題名の『琥珀の鳥』は、コスモポリタンな性格を失い、存在しなくなった欧風アレクサンドリアを、存在しない伝説の琥珀の鳥として描くことによる。

第3期は、1970年代のサダト時代、イスラーム主義運動がアレクサンドリアに浸透した時期に相当する。題名の『雲に覆われたアレクサンドリア』は、グローバルなエジプトの精神が失われ、砂漠文化にさらされるようになったことによる。

著者のインタヴューの言葉、「アレクサンドリアは、地中海を見下ろす都市からアラビア砂漠を見下ろす都市へと変わってしまった」が印象的である。

Ibrāhīm ‘Abd al-Mejīd, Lā A.hd yanām fi-l-Iskandarīya, Dār al-Shurūq, 1996. .Tuyūr al-‘Anbar, 2008.

Al-Iskandarīya fī Gayma, 2012.

スペイン国立図書館

浅野 ひとみ

私の日常で最も時間を過ごしているのは、家の次に図書館だと思う。不健康である。散歩だとか巡礼だとか、もっと自然の中で過ごせればいいのだろうが。調べもの好きが嵩じて、気が付いたら全然論文を書いてない割に定年近い年になってしまった。

久しぶりに、若い頃から通い詰めているマドリッドの国立図書館に行った。主に、一般読書室、雑誌室、貴重書室を利用し、毎日レストランで昼食をとる。1,000円程で、2皿とパン、デザート、飲みものを選べるフルコースなので、マドリッド滞在中の貴重な栄養源となっている。夏休み中、料理人が休暇で居ないと、「缶詰開けただけ?」と思われるほどレベルが下がるが、その他の時期はまあまあである。12月31日は、各自にシャンパンが1杯ずつ配られたが、今でもやっているのだろうか。

以前は、金曜日にはパエージャと決まっていたが、今は、ランダムに出るようだ。カロリー控えめの一品として、イワシのフライとかヒメダラの蒸し物とか、魚ものが毎日メニューに入っているのは嬉しい。アーティチョークと生ハムの煮込みなど、母さんの味はさすがだが、新メニューのハンバーグは、正直、食べる気がしない。30年前と変わらずに出ているのは、デザートの焼きリンゴである。酸味は無く、砂糖がたっぷりかかった、人気の一品だ。逆に変わったところと言えば、味付けがイギリス並みに薄くなったことであろう。食卓には、酢、オリーブオイル、塩の調味セットが置いてあるのだが、味覚が昭和の私は毎回塩をかけて食べることになる。

一つ避けるべきと肝に銘じているのは、豆の煮込みだ。明らかに中年以上の男性が好んで選ぶ一品のようで、私も栄養バランスから考えるとセレクトしたいところである。が、豆を食べると午後、がくんと頭が落ちてしまい、仕事にならない。重いのである。従って、敬遠すべき一皿となっている。

レストランのことはさておいて、今回、警備があまりにも厳重になっており、本当に辟易した。入口でのエックス線による荷物チェックに始まり、ロッカーに袋物を預けて、中に入ると、2つに分かれた建物のそれぞれの入口で持ち物検査がある。各自のコンピューターは事前に登録しなければならず、裏にシールを貼られて、読者カードと照合する。刃物(ものさしもダメ)を持ち込んでないかチェックされ、PCは蓋を開けて、中に紙をはさんでないか見せる。コピーの束、自分の原稿、ノートなどを持っていると、全部ページをめくって検査、メガネケースも開けさせられる。貴重書室の入口で、また同じ検査の後、やっと座席に座ると、一人一人の机の前に丸い全方向カメラがついていて、ずっと見張られている、といった具合である。悪いことをしているわけではないが、カメラが目の前にあると落ち着かないものである。そして、出る時にまた同じ検査を受ける。食堂は東棟にあり、一般読書室は西棟にあるので、一度図書館に入ってから、貴重書室で本を見て、レストランで食事をして、午後は西棟の一般読書室に移るとすると、入館後、都合5回同じ検査を受けることになる。相当、めんどくさい!そして、閉館間際になると、当然のごとく、警備員の机の前は長蛇の列になる。

前から、国立図書館の警備員の態度は高圧的だったが、それにしても、いったい全体どうしたことなのか。おそらく、ページを破ったり、手紙のようなマニュスクリプトの一部を持ち出したりするやからがいたのだろうが、だいたい、本を読む人に人権は無いのだろうか、と素朴に思う。

もちろん、良くなった部分もある。頼んだ本が出てくるのが相当早くなった。16世紀の印刷本でも半時間で手にすることができる。これが日本だったら、そうはいかないだろう。問題は、検索のデータ・ベースが結局バラバラになってしまったようで、イギリスのCOPACのように一発で済むようなシステムが無いということだ。大学間、博物館系列、地域図書館網というように縦割りのDBでいちいち探さなければならない。

以前に比べると、利用者の数がずいぶん減ったと思う。どの部屋もがらがらである。ネットで注文して、コピーを取り寄せることができるようになったのが大きいだろう。古い本はグーグル・ブックスで公開されている場合も多いし、一部のマニュスクリプトはデジタル化も進んでいる。しかしながら、ざらついた紙、革装の手触り、変色したペンの書きこみ、時に「匂い」など、本物の本を手にした時の感動とそれにともなう発奮は、やはり、デジタル文書では得られないものだ。

警備員、レストランのレジ係、バーの店員は30年前と変わっていない。そして、名前は知らないけど、同じ研究者が海の底のように暗い読書室の同じ場所に座って本を読んでいる。彼がふと立ち上がった時、足元がおぼつかないのに気が付いた。水蜜桃のように甘い時を過ごせるのは、あとどのくらいなのか、少し急がねばならない。

ギリシア・ローマ文化の受容史研究の広がり

中村 るい

「受容史」という言葉が、人文科学の分野でひんぱんに使われるようになったのは、いつごろからでしょうか。

筆者が専攻する西洋美術史の分野では、美術作品が制作された当時の状況において、作品を理解し、作品の声を聴き取ることが非常に重視されています。

もちろんその重要性が軽減されることはありませんが、現在、私たちは、美術作品が作られた当時から遠く隔たった時代に作品を鑑賞し、研究にかかわっています。作られた当時とは別の状況で、作品をみることになります。時代によって、作品の受け入れ(受容)がどう行われてきたのかという新たな研究テーマが浮上してきました。「受容」の語は英語ではreceptionが充てられ、西洋美術史の分野においては1980年代後半から、この語を含む論考が多く登場しています。

さて、古代ギリシア・ローマ文化は「古典文化」と称されます。「古典」(クラシック)の語には基本的に、(1)質的な面、(2)歴史上の特定の時代、の2つの意味があります。質的とは、この語が「完成の域に達した模範例」という意味をもつこと、歴史的とは、「古代ギリシアおよびローマ文化に属する」という意味です。19世紀になると、新たに「様式」の意味が加わり、現在に至っています(美術史家ポリットの定義による)。

昨2018年に、名古屋大学人類文化遺産テクスト学研究センターで2日間にわたって開催されたシンポジウム「西洋美術史における<古典>と<古典主義>」は、古典としてのギリシア・ローマ美術の受容を、俯瞰的視点で再考する興味深い試みでした。この「古典主義」の語には、上で述べたように、「範例としての古典」の概念が含まれますが、その概念は単純ではなく、美術史において、多様に用いられる、問題を孕む用語です。

「古典主義」にかかわる討論の一里塚となったのが、1987年の全米美術協会(CAA)の年大会におけるシンポジウム「古典主義の問題」です。翌1988年の『アート・ジャーナル』誌で特集として報告されました。この特集のなかで、H・ゼルナーの「Classicism as Power」と題した論考は、「権力としての古典主義」または「権威としての古典主義」と訳せるかと思いますが、留学中の米国大学院の演習授業でも取り上げられた論文です。古代文化の受容史において、「古典」にたいする評価基準の振幅の大きさを認識させられた論文でした。

古典の伝統とは何か、古典主義とは何かという問いは、西洋文化の研究者が、必ず直面する問題でもあります。それは美術史学に限りません。西洋古代の文化は、西洋以外のさまざまな地域、アジア、アフリカ、南米ほかで、西洋近代を通して受容されました。我が国でも例えば、イソップ物語は16世紀に受容され、「伊曾保物語」として翻訳・翻案され、日本の西洋文学翻訳史の中で長い歴史を有しています。

2013年、ベルリン自由大学においてシンポジウム「東アジアにおける古代ギリシア・ローマ文化の受容」が開催されたのは、受容史研究の広がりを見据えた、時機にかなった企画でした。東アジアに地域を特定して、古代以降のテキストとイメージ、イデオロギーと制度、儀礼と実践など、さまざまな分野の研究報告がありました。「日本におけるギリシア・ラテン文学の受容と研究史」(泰田伊知朗氏の報告)は、文学の立場から、ギリシア・ラテン文学の受容を論じたものでした。

このシンポジウムで、筆者は日本の美術教育の現場で、古代ギリシアの石膏像がどのように受容され、造形トレーニングの一部となり、現在まで継続して活用されているかを論じました。石膏デッサンは19世紀的なトレーニング法としてマイナス面が強調されがちですが、じつは古典的人体描写を学ぶために有効な方法であること、加えて、石膏像模写の訓練が新たな研究(パルテノン研究における立体模型制作)に発展したことに触れ、立体模型の展示も行いました。

シンポジウムの開催から5年後の2018年秋、論文集『The Reception of Greek and Roman Culture in East Asia, Text & Artefacts, Institutions & Practices』(Brill刊行)が上梓され、シンポジウムでの口頭発表が活字となりました。ずいぶん刊行までに時間がかかりましたが、内容は大幅に増補され、日本関連では、「漫画<テルマエ・ロマエ>と日本文化」(S・カワナ氏の論考)などの大衆文化論や、「日本における西洋古典学:国際日本文化研究センターの回想1997~2002年」(E・クレイク氏の論考)などが加わったことは注目に価します。

異文化間の知識の伝達や普及が、速度も頻度も増している現在、「東アジア研究」や「古典学」や「文芸批評」や「美術史学」など分野を横断して、学際的に西洋古代の受容を検討する本書は、今後、研究の里程標として参照されていくことでしょう。一つだけ、残念なことは、このようなシンポジウムが西洋人によって企画され、西洋で実施されたことです。次はぜひ日本で実施したいものです。

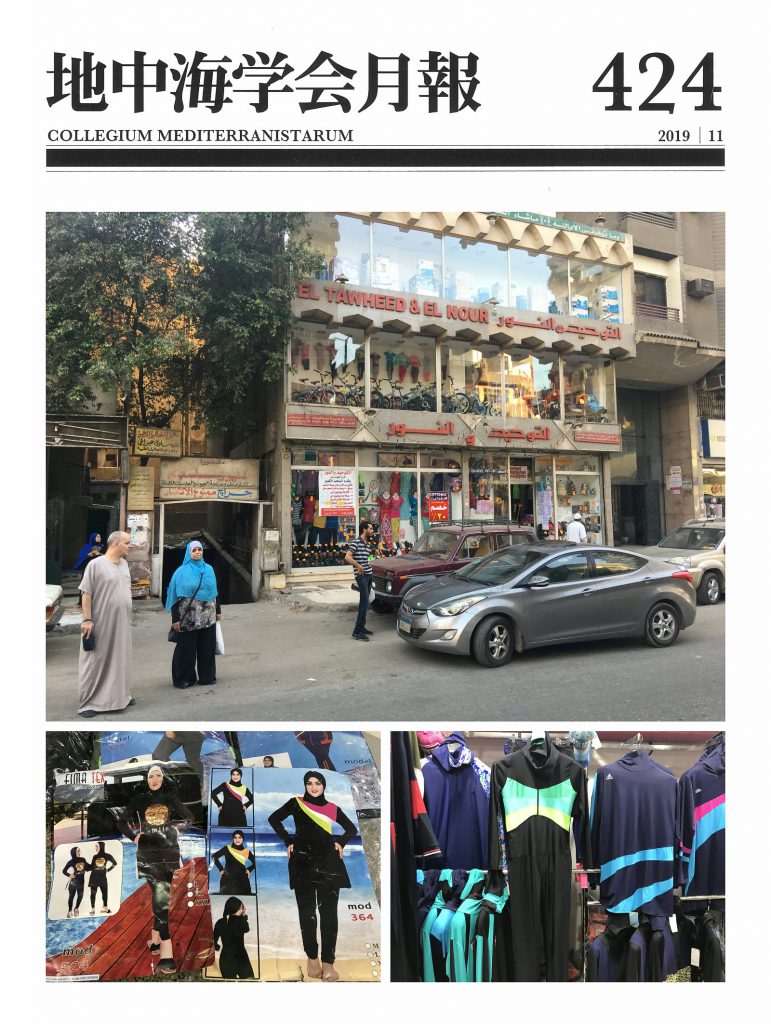

表紙説明

地中海の〈競技〉6:スポーツとムスリム女性/岩崎 えり奈

国際スポーツの現場では、ムスリム女性が着用するヒジャーブの可否を巡って議論が続いている。アーチェリーや陸上競技などでは特に問題になってこなかったが、競技相手と接触するスポーツ競技では、これまで、安全上の理由から頭部を覆うことが禁じられてきた。これに対して、イスラーム教徒の女子選手を多くかかえる国々からルール見直しの声があがり、国際的な競技団体との間で駆け引きがなされてきた。

その結果、バスケットボール、サッカーやテコンドー、空手の現場では女子選手のヒジャーブ着用を認めるケースが増えている。サッカーでは、国際サッカー連盟(FIFA)が、ユニホームと同じ色にするなどの条件をつけた上で、2014年のワールドカップで試合中のヒジャーブ着用を認めた。また、国際バスケットボール連盟(FIBA)も同様に、負傷の程度を最小限にすることが可能で、ユニホームと同一色という条件で、2017年10月に競技中のヒジャーブを認めた。

柔道では、サウジアラビアとオリンピック委員会の間で駆け引きが続いた結果、2012年に国際柔道連盟がサウジアラビアの女子柔道選手のヒジャーブ着用での試合を認めた。しかしその一方で、2018年10月にはアジアパラリンピック大会の柔道でインドネシアの女性選手がヒジャーブをとらなかったことを理由に失格となる事件が起きている。

以上のように、国際スポーツの現場ではヒジャーブ着用の可否をめぐって今後も議論が続くであろうが、ヒジャーブをめぐるルールの見直しは進んでいくに違いない。日本で開催される2020オリンピック・パラリンピックにおいても、多くのムスリム女性選手の参加が予想される。

さて、このようなムスリム女性の国際スポーツ競技進出を後押ししているのは、ムスリム諸社会における女子スポーツ人口の増大であろう。これまで女子スポーツは富裕層に限られてきたが、中間層にも普及してきた。カイロを例にとると、ダイエット・健康志向もあって、スポーツを楽しむ女性が近年増えている。(「若者」でなくとも利用できる)青少年センターやスポーツクラブなどでは、フィットネスや水泳、ヨガ、最近人気のズンバやベリーダンスなどの教室が開かれており、とくに休日の土曜は賑わっている。大きな青少年センターには、サッカーやバレーボールなどの女子チームもある。

スポーツの流行はスポーツ用品を販売する店やネットショップの賑わいにもみてとれる。ナイキがムスリム女性用のスポーツウェアを売り出したことは有名だが、フランスで議論を巻き起こしたスポーツ用品メーカーのデカトロンなどの高価な輸入品のほか、エジプト製の「ブルキニ」(ヒジャーブを着用するムスリム女性用の水着)がカイロの街中で売られている(写真参照)。

上:女性用スポーツウェアから家電製品まで扱うデパートのタウヒード・ヌール

左下・右下:ブルキニ(カイロ・エジプト)