2018年12月号,415号

目次

学会からのお知らせ

「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集

地中海学会では第 24回「地中海学会ヘレンド賞」の候補者を下記の通り募集します。授賞式は第 43回大会において行う予定です。応募を希望される方は申請用紙を事務局へご請求下さい。

地中海学会ヘレンド賞

一、地中海学会は、その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。二、本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。本賞は、原則として会員を対象とする。

三、本賞の受賞者は、常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し、その業績審査に必要な選考小委員会を設け、その審議をうけて受賞者を決定する。

募集要項

自薦他薦を問わない。受付期間:2019年 1月 8日(火)〜 2月 8日(金)応募用紙:学会規定の用紙を使用する。

第43回地中海学会大会

第 43回地中海学会大会を 2019年 6月 8日、9日(土、日)の 2日間、神戸大学百年記念館(六甲ホール)において開催します。プログラムは決まり次第お知らせします。

大会研究発表募集

本大会の研究発表を募集します。発表を希望する会員は 2月 8日(金)までに発表概要(1,000字以内。論旨を明らかにすること)を添えて事務局へお申し込み下さい。発表時間は質疑応答を含めて一人 30分の予定です。採用は常任委員会における審査の上で決定します。

会費納入のお願い

今年度会費(2018年度)を未納の方は、至急お振込みいただきますようお願い申し上げます。不明点のある方、学会発行の領収証をご希望の方は、お手数ですが、事務局までご連絡下さい。なお、新年度会費(2019年度)については 2019年 3月末にご連絡します。

会 費:正会員 1万 3千円/シニア会員 8千円/学生会員 6千円/準会員 8千円(2019年4月10日修正)

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通 957742

三井住友銀行麹町支店 普通 216313

会費口座引落について

会費の口座引落にご協力をお願いします(本年度申し込まれると、2019年度会費から適用します)。1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度(2018年度)入会された方には「口座振替依頼書」をお送り致しました。また、新たに手続きを希望される方、口座を変更される方にも同じく「口座振替依頼書」をお送り致します。事務局までご連絡下さい。

なお、「口座振替依頼書」の提出は、毎年 2月半ば頃を期限に提出をお願いしております。具体的な「口座依頼書」提出期限と「口座引落日」等については、後日に改めて月報にてお知らせします。

また個人情報が外部に漏れないようにするため、会費請求データは学会事務局で作成します。

学会事務局および会員皆様にとって、下記のようなメリットがございます。会員の皆様のご理解をたまわり会費の「口座引落」にご協力をよろしくお願い申し上げます。

「口座引落」のメリット

・事務局の事務負担の軽減化。

・会員が振込のため金融機関に赴く必要がなくなる。

・毎回の振込手数料が不要となる。

・会員の通帳等に会費納入の記録が残る。

会員種別の変更について

①シニア会員:来年 3月 31日に満 65歳以上の方で正会員からの会員種別変更を希望される方。年会費を 13,000円から 8,000円に変更します。

②準会員:博士課程等を修了し、常勤職等がない方で、原則、学生会員から会員種別変更を希望される方。年会費を 6,000円から 5,000円に変更します。

氏名、連絡先(住所・電話・E-mail)、変更の理由を記して、2019年 1月 31日(木)までに事務局まで、メールまたは郵送でお申し込み下さい。

研究会要旨

アントニオ・ダ・モンツァの写本装飾

──ロンバルディアおよびローマ教皇庁周辺での活動に関する問題── 永井 裕子

フラ・アントニオ・ダ・モンツァは15世紀末イタリアで活躍した写本画家で、極めて細密でありながら絵画作品に通じるモニュメンタルな装飾画を制作した。ヴァティカン図書館所蔵の「磔刑図」や、アルベルティーナ美術館の「ペンテコステ」を中心とした紙葉断片、大英図書館の装飾イニシャルなど、典礼関係の写本装飾を行ったフランシスコ会修道士であった。この画家は、ミラノ周辺で芸術的基盤を身につけたあと、ローマに移動して活動を行ったと考えられているが、その素性と活動についての確定的な文書は乏しく、ローマでの活動を疑問視する見解もある。本発表では図の型、図像や様式などを分析し、曖昧さの残っていたロンバルディアでの活動をより正確に把握した上で、ローマでの活動がどのような形でアントニオ・ダ・モンツァの作品に反映されているか具体的に示した。

アントニオ・ダ・モンツァの諸作品には、15世紀末ロンバルディア派特有の空間表現や人物像が見られる。ヴァティカン図書館の「磔刑図」には、ロンバルディア派の『アンナ・スフォルツァのミサ典書』(1491年以前、モデナ、エステンセ図書館)に描かれた人物像が描かれていることから、この地域の図像系統に属していることが知られる。この人物像は写本のみならず、ロンバルディア派画家たちの絵画作品に利用されており、ミラノやコモ地方で活動したスコッティ工房の《磔刑》(ミラノ、ブレラ美術館)にも使われている。このスコッティ工房の板絵は、ヴァティカン図書館の「磔刑図」と制作時期がほぼ一致するだけでなく、衣文線や頭髪の描き方にはアントニオ・ダ・モンツァとこの工房の直接的な関係を見て取ることができる。アントニオ・ダ・モンツァの芸術的基盤がスコッティ工房周辺にあることは、大英図書館などのキリスト伝を描いた装飾イニシャルと、スコッティ工房が描いたベッリンツォーナのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会壁画との関係からも確認することができる。これまで、これらの作品はともに、ヴィンチェンツォ・フォッパがフランシスコ会厳修派教会に描いた失われた壁画に取材しているため共通点があるとされてきた。しかし、両作品の構図・人物像モデルの詳細な比較分析により、アントニオ・ダ・モンツァとロンバルディア派のスコッティ工房のより直接的な関係が浮き彫りになった。

一方で、アントニオ・ダ・モンツァの作品には15世紀末ローマの芸術的要素も見受けられる。「磔刑図」は1492年から94年の間に、教皇アレクサンデル6世のために制作された。磔刑場面の背後に描かれた、両脇にそびえる崖とその間に覗く都市景観からなる風景表現には、1480年頃からローマで活躍していたウンブリア派からの影響が見られる。この風景表現をアントニオ・ダ・モンツァがロンバルディア地方で取り入れた可能性は考えられないことから、この作品は活動の拠点をローマに移した直後の作品と見なすことができる。15世紀末ローマ芸術との関係は、この画家の諸作品に見られるグロテスク装飾からも想起される。古代ローマ時代の壁画に由来するこの装飾は、この時期にローマでネロ帝のドムス・アウレアが発見されたのをきっかけに流行していた。また、アルベルティーナ美術館の装飾枠を描いた紙片には、ローマのサンタ・マリア・イン・アラチェリ教会の縁起にまつわる聖母子とシビュラの図像が描かれていることも指摘できる。アントニオ・ダ・モンツァはローマにて、自らが所属するフランシスコ会の同教会に滞在したと考えられており、ここで伝統的に造形化されてきたこの図像を写本装飾に利用したのだろう。これらのローマ的な要素は、この写本画家が1490年代のローマに滞在し、そこで取り入れた芸術的な影響を反映したものだと言える。

アントニオ・ダ・モンツァの修行時代を端的に示す初期作品はないが、以上の分析からは、この写本画家の芸術的基盤にはスコッティ工房周辺の15世紀末ロンバルディア派の影響が見られた。そして、ヴァティカン図書館やアルベルティーナ美術館の作品に描かれた図像などから判断すると、現存作品の一部は1490年代初頭以降のローマ滞在後に描かれたと言えるだろう。15世紀後半のローマでは、ほかの地域から芸術家を盛んに招聘しようとする傾向が見られ、アントニオ・ダ・モンツァがローマで写本制作を行ったのはこの時期にあたる。この写本画家の作品には、多様な地域の芸術的交流の場となっていた15世紀末の教皇庁周辺において、ロンバルディア芸術に基盤を持つ画家が他地域の芸術文化を取り入れた事例が示されている。

古代ギリシアの動物犠牲式について

長田 年弘

古代ギリシア宗教において、最も特徴的な活動のひとつは動物犠牲の儀礼であった。方形の石造りの祭壇は、神域には絶対に欠かせない存在である。

儀式の行われる日には、人々は行列を成して神域へ犠牲の獣を導いた。国家や共同体が催すような立派な祭式でなく、個人や家族の儀礼においても、二管笛や竪琴奏者を伴う晴れ着をまとった贅沢な行列が整えられたらしく、板絵(pinakes)などの作例がそうした様子を伝えている。古典期アテナイの国家祭祀においては、行列の先頭を歩む籠(kanoun)持ちの少女が殊に名誉ある役割で、名家の娘が選出されたことが知られている。一方、個人によって営まれる犠牲式においては、この籠持ちの役割は神域に所属する召使の少年が務めたらしい。逆に言うと、より一般的な儀式における下僕の役割を、華やかな国家祭礼においては良家の娘が演じたということかもしれない。つまり、少女たちは、栄えある神の召使の仕事を務めたのだろう。

犠牲に供された大型の動物は、牛、豚、羊の三種が一般的で、どの場合にどの動物を捧げるかが詳細に定められていた。祭壇に到着すると、参加者は、手を洗い動物を浄めて飲み水を与えた。犠牲獣が、下を向いて飲む(頷く)仕草は、自ら犠牲に同意したものと解された。執行者は、天に向けて両手を差し伸べて嘆願の仕草をし、祈りと誓いが述べられ祭壇と動物へ穀粒が撒布される。動物の喉は、小刀で切り裂かれ、またローマ期の浮彫が示すように、牛のような大型の獣には首筋に斧が振るわれた。獣の生命が絶たれる瞬間には、女性たちが金切り声を上げる習慣だった。続いて、動物は解体され、内臓と肉が祭壇上に組んだ薪で焼かれる。祭壇はつまり、解体と肉を焼く場所であった。内臓と肉は、誰がどの部分を配当されるかが詳細に定められていた。ちなみに、当時の人々にとって、肉は祭礼の僅かな日しか口にできないものだった。陶器画でも、祝冠をかぶった少年が、大串を手に祭壇上の炎に肉をかざし葡萄酒を垂らす光景がしばしば表されている。

アテナイ国家最大の祭りである、四年に一度の大パナテナイア祭においては、百頭の牛が屠られたという。百という数は、修辞に過ぎないかもしれないが、いずれにせよ夥しい大型獣が真夏の炎天下で屠られた。決して広いとはいえないアクロポリスの丘は、獣の血と煙と匂いで充満し甲高い叫び声が絶えず響いた。儀式は、思うようには進まなかったろう。掟に従えば、犠牲獣は、自ら進んで祭壇にたどり着かねばならないと定められていた。しかし、人の定めた法がどうであれ、仲間が大量に殺されている場所へ、果たして数十頭の牛が首尾よく歩を進めたかどうか甚だ疑問に思われる。

理想と現実の相違は、芸術作品にことに鮮やかに現れている。大祭の行列を描写する、パルテノン神殿のフリーズ装飾では、何人かの青年が牛の歩みを制御する様子が活写されている。まるで綱引きのような格好で、青年たちは牛の突進を抑制している。この表現は、Himmelmann 1997が記すように、自身を女神に捧げるために牛が自ら猛進して止まない様子を意図しているのだろう。

共同体が、特定の動物を屠殺し、焼いて食べるという儀礼にそもそもどのような意味があったかについては文化人類学において様々な議論が重ねられている。儀式そのものよりも、犠牲の後の共食にこそ紐帯を強める意味があったとする意見もある。Burkertは、屠殺の儀式は、狩猟と殺害という行為の暴力性を封じ込める太古の宗教的な畏怖に基礎をおいていたと解する。いずれにせよ、犠牲式は、人と神との間の最重要の交信の機会であった。不死なる者の怒りを宥める、最も効果的な手段であった。

古代宗教は、一般に、人と神との間の互酬性を特徴としていたとされる。超越者に対する贈与と、それに対する報酬、つまり、ご利益(りやく)の感情にその基礎があったとされる。言い方を換えると、古代宗教には、神と人との間の契約という性格が強く、後代の宗教にしばしば見られる超越者に対する崇拝者の全き依存の感情(帰依)が史料に現れることは稀であるとされる。実際に、文献においても、神々は贅沢な犠牲(つまり物質的な利益)を殊の外、喜んだことがしばしば伝えられる(たとえばHom. Il. 24, 66-9)。しかし、Jim 2003が指摘するように、研究者は、古代宗教を近代のそれと全く異質なものとして強調しすぎるきらいがあるかもしれない。いわゆる貧者の一灯に似た、奉納の質や量ではなく崇拝者の志をこそ神々は嘉し給うという考え方もまた古代文献に散見される(X. Mem. 1,3,3; Pl. Lg. 955e-956a; Ho¨lscher 2010)。

犠牲という宗教的な観念は、キリスト教の中核にも継承されていることを考え合わせると、動物の屠殺と解体、共同の食事という一連の複雑な行為が、単一の還元的な解釈を許さない重層的な隠喩を蔵していたことが推測される。

カラファ枢機卿はビッグネームがお好き?

荒木 文果

「本日20時にフィリッポ親方に手紙を渡し、許可を与えました。……われわれの意見(ひいき)で、彼がライバルたちに仕事を奪われるのでは、と疑念をおもちのようです。でも、どうしてあなたは疑うのでしょう……たとえフィリッポ親方には十分な腕前がないとしても、ロレンツォ殿が推賞したのだから、彼をアペレスにも勝る、いやイタリア全土に君臨させたのだろう、とあなたは親心からそう思われたのでしょう。」

これは、ナポリ出身の枢機卿オリヴィエロ・カラファ(1430〜1511年)が、モンテスカラーリ修道院長にあてた1488年9月2日付の書簡の抜粋である。カラファ枢機卿は、ローマのサンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ聖堂の右翼廊に建設した礼拝堂を美しい壁画で飾りたいと望み、友人のロレンツォ・イル・マニフィコに画家の推薦を依頼したようだ。それに応えてロレンツォは、フィリッピーノ・リッピを紹介し、実際に画家は1488〜93年にカラファ礼拝堂の壁画装飾を行った。しかし、先に示した書簡からは、当初枢機卿がロレンツォの人選に対して不満を持っていたさまがみてとれる。のみならず、ロレンツォの推薦を受け入れず、ほかの画家に依頼する可能性さえ視野に入れていたことも伺えるのである。枢機卿が望んでいた画家は誰だったのだろうか。エッセイという便利な媒体で、あれこれと思いを巡らせてみたい。

まずに念頭に浮かぶのは、ロレンツォ様のお膝元で活動していたサンドロ・ボッティチェッリである。1481〜82年のシスティーナ礼拝堂壁画装飾事業以降、ボッティチェッリの名声はさらなる高まりをみせていた。画家としていよいよ脂がのっていた時期で、《ヴィーナスの誕生》や《パラスとケンタウルス》をはじめとする傑作を世に送り出し、フィレンツェを中心に引っ張りだこの状態であった。フィリッピーノはサンドロの弟子筋にあたるので、ボッティチェッリをローマに招聘したかった枢機卿に対して、ロレンツォがフィリッピーノを推薦した可能性は高いように思われる。さらに興味深いのは、カラファ礼拝堂壁画でのフィリッピーノの描法である。美術史家J. K.ネルソンが既に指摘しているように、カラファ礼拝堂壁画において、フィリッピーノは人物像の表情や身振りを、それまでになく一層大胆に表現するようになった。確かに、カラファ礼拝堂奥壁の祭壇壁面に描かれた《聖母被昇天》において、登場人物にはたいへんダイナミックなポーズが与えられている。それはあたかもシスティーナ礼拝堂壁画制作の折に、ボッティチェッリが描いた人物群のようである。教皇の礼拝堂の壁画制作のために共同制作を行った複数の画家たちの間には、登場人物の大きさや配置など細かな取り決めが存在したとされる。であればこそ、現在でも側壁面に残る壁画群の見事な調和が創出されたのだ。しかしボッティチェッリの画面は、その取り決めから次第に逸脱していき、最後に描いた《反逆者たちのへの懲罰》では、他の画家たちの画面とは異なって、古代の石棺に残るレリーフを想起させるダイナミックな動きが人物群に与えられている。この描法がカラファ礼拝堂に引き継がれていることを考えるなら、システィーナ礼拝堂で常日頃ボッティチェッリの物語画を見ていたカラファ枢機卿が、フィリッピーノに対して、師匠の壁画を参照するよう指示した可能性も大いにありえる。

一方で、確実に枢機卿が強い関心を寄せていた画家として、ピエトロ・ペルジーノを挙げることができる。ウンブリア地方出身の画家ながら、1472年にフィレンツェの聖ルカ画家組合に登録。教皇庁と縁が深く、1478年には、教皇シクストゥス4世が旧サン・ピエトロ大聖堂内に所有していた礼拝堂の壁画装飾に招聘され、つづくシスティーナ礼拝堂壁画装飾事業では全体を統括する役割を担ったとされる。その画家に対して枢機卿は、1506年に故郷のナポリ大聖堂にある一族の礼拝堂の祭壇画として、大型の《聖母被昇天》を依頼しているのである。それはシスティーナ礼拝堂の祭壇壁面に同画家が描いた同主題作品に酷似した画面で、ペルジーノの作品らしい均整のとれた作品に仕上がっている。また、カラファ礼拝堂壁画は、ローマのサンタ・マリア・イン・アラチェリ聖堂のブファリーニ礼拝堂壁画を参照して制作されているが、それを担当したのは、ペルジーノの弟子筋にあたるピントリッキオであり、ここにもカラファ枢機卿のウンブリア派の画家に対する関心が確認される。

晩年にナポリ大聖堂のクリプタの設計をブラマンテに依頼したように、カラファ枢機卿は、とかくビッグネームを好む人物である。これらのことを考え合わせるなら、枢機卿が当初念頭に置き、ロレンツォの推薦を仰いだのはボッティチェッリであり、それが叶わないとなって、別の可能性を探った画家たちのなかにペルジーノがいたとしてもあながち的外れな推論ではないように思われる。これほど画家の選定に揺れたカラファであるが、フィリッピーノの書簡によると、画家が制作した壁画を枢機卿は大変気に入ったようだ。最後にこの点をフィリッピーノの名誉のためにも強調しておかなければならない。

サウサンプトン大学留学体験記

──音楽専攻博士課程の苦悩── 井上 果歩

イギリス南部の都市「サウサンプトン」は、初めての海外暮らしに胸躍らせていた私の希望と期待をことごとく裏切っていった──。

中世より貿易都市として栄え、タイタニック号出航の地としても名高いサウサンプトンの現状は、あまりにも寂しい。第二次世界大戦中の空襲で市街地は大被害を受け、歴史的建造物や遺跡の多くが姿を消した。新しい商業施設などはあるが、どこか閑散としていて、オックスフォードやケンブリッジ、ブリストルのような華やかさは全くない。治安はそこまで悪くないが、街の中心部には若いホームレスやドラッグ中毒者が集まり、イギリスという国のリアリティを見せつけられる。タイタニック号や地元フットボールチームの名声も虚しく、観光するべき場所は特にないし、また観光に特別力を入れている様子も見受けられない。

この地方都市をいまだイギリス国内でも重要な場所たらしめているのは、「サウサンプトン大学」の存在であろう。この大学は、イギリス主要大学から成る団体「ラッセル・グループ」に所属しており、研究型国立校として国から多額の助成を受けている。街には大学の運営する劇場や病院等の施設があり、大学の存在は地元住民の生活の隅々にまで及んでいる。

医学や海洋学、工学などの「理系」分野での活躍が目覚ましいサウサンプトン大学だが、私の所属する音楽専攻(音楽学部)の学内での立ち位置は、かなり悪い。2018年度の音楽学部の予算は前代未聞の50%削減となってしまった。蔵書数に自信を持つ大学図書館も、音楽関連書に目を向ければ、自身の大学の教授陣が執筆した著書も揃えることができないという始末だ。この総合大学の中ではなぜここまで「音楽」が虐げられているのだろうか、と驚きが隠せない。なぜなら、私が日本で所属する東京藝術大学では、音楽を勉強しているということで不便さや不公平さを感じたことは全くなかったからである。

一方、音楽専攻の中での私の立ち位置は比較的恵まれているかもしれない。私は現在、博士課程で13世紀ヨーロッパの音楽理論について研究しているが、他の学生の多くが18・19世紀のオペラを専門とする中、こちらの先生方は私のことを「数少ない、しかも日本人のMedievalist(中世研究者)」と呼び、とりわけ大事にしてくれる。何より、私の積年の夢であった西洋中世音楽(およびオペラ研究)の第一人者マーク・エヴェリスト先生の下で学べるという喜びがある。

博士課程では基本的に必修の授業などはなく、やるべきことといえば、指導教員との定期的なミーティングと、年に3回ほど行われる「ハートリー・レジデンシー」と呼ばれる大学院生のための講義兼セミナーのシリーズに出席する程度で、後者も特に出欠確認等はない。つまり、博士課程の学生は自身の持てる時間のほとんどを研究に費やすことができる。留学当初は英語での授業が受けられると期待を膨らませていたが、ここでは誰かから「教えてもらう」という受動的な考え方は一切ない。ただひたすら「博士論文を提出する」という最終目標に向かって、自身の仕事量と仕事時間は自身で決め、知りたい・調べたいことがあれば自身でしかるべき機関と連絡を取る。全ては自己責任、自分自身との孤独な戦いである。

また、このような背景から、博士課程の学生同士の交流はきわめて少ない。授業がないため多くの学生がサウサンプトンから遠方に住んでおり、地理的に集うのが難しい。情報交換の場の少なさ、加えて年々減少する学生数と予算は、音楽学部全体に悲壮感をもたらしている。

ところが最近、苦境の中に一筋の光が差し込んだ。今年度から半ばボランティアのような形で、数人の教授達が指導学生や卒業生を集めて自主セミナーを開講することになった。私もエヴェリスト先生の結成した西洋中世音楽セミナーのメンバーで、先日の第1回会合では大学図書館や個人では取り寄せることのできない最新の資料や文献を読み、今後はウィンチェスター大聖堂や大英図書館などに遠征して、一般には公開されていない建物内部や貴重資料を見学する予定である。このような動きは、音楽学部側が大学側に活動をアピールしたい、という大人の事情によるものかもしれない。しかし、このセミナーのおかげで、他の学生やポスドク研究者との交流が増え、文献講読の量とスピードも格段に上がった。学会のディスカッションの練習にもなる。今はセミナーが待ち遠しくて仕方ないし、少なくとも私はこの変化を好意的に感じている。

博士号取得予定は2020年夏。2年後のサウサンプトン大学は、音楽学部は、街並みはどうなっているのだろう。そして2年後の私自身は──。

独立宣言から1年後のカタルーニャ

阿部 俊大

2018年9月、史資料調査で1年ぶりにバルセロナを訪れた。この間、カタルーニャ州のスペインからの独立騒ぎがあり(バルセロナはカタルーニャ州の州都)、もしかしてバルセロナは活気を無くしているのではないか?と思っていたが、全くの杞憂だった。

バルセロナは、観光客が減るどころか、一層の賑わいを見せていた(少なくとも観光業に関しては、私が最初に留学した2004年以降、ひたすら右肩上がりに見える)。目抜き通りには観光客のツアーが増えていたし、新しいホテルも増えていた。新しい店も入れ替わり立ち替わり現れている(特に中国人経営のバルは増える一方である)。久しぶりに会った、この9月からサバティカルをバルセロナで過ごすという日本人の都市計画研究家(関西の某大学教授)は、「あまりに家賃が高くなっているので、本当は下町に住みたかったが、山の手のマンションを借りざるを得なかった」とぼやいていた。地価ははね上がる一方だが、元からの高級住宅地の方が、上昇が緩やかなのだとか。実際、昔から下町に住んでいた旧知の日本人建築家は、今年のマンションの契約更新の際、「ホテルに建て替えるから」という理由で追い立てを食ったそうである。

こんなに経済が活況を呈しているということは、独立騒動は収まったのか?というと、これが全くそうではない。最近の世論調査では、独立賛成派が5割弱、独立反対派が3割強、残りがどちらでもない(※大雑把な数値)という感じで、早期に解決しそうな気配はまったく見えない。昼間は旧市街で反独立派のデモと、それを見守る警官隊を見かけたし、テレビでも、独立運動による住民の分断を扱ったルポルタージュが流れていた。

この間、スペイン自体の政治状況も変化している。今年の6月、保守系の国民党──フランコ体制期のファランヘ党の流れを汲む──のラホイ内閣に対し、国民党議員の汚職疑惑を受け、不信任決議が可決されたのである。変わって中道左派の社会労働党が政権与党となり、カタルーニャ情勢にも変化が生じるかと思われたのだが、期待外れに終わる。社会労働党は現状「神聖な憲法を冒すことはできない」と主張している。憲法には当然ながら「スペインは不可分の国民国家である」といったことが書かれているそうで、要は憲法の不可侵を口実に、カタルーニャの独立反対に回ったらしい。カタルーニャ独立派は当然、「フランコの影響下で制定された憲法なんて、神聖もくそもあるか!」と反発しており、問題解決の糸口は見えない。

このスペインの新政権には別な問題も出来している。新首相ペドロ・サンチェスはまだ46歳のイケメン(愛称がエル・グアポ(美男子)だそうである)で、閣僚の半分以上が女性という、話題性ある政権だったのだが、最近思いがけない問題が出てきた。新首相は前職が経済学を教える大学教授というインテリだったのだが、彼の持つ博士号に関して疑惑が生じた。博士論文に剽窃部分があるというのである。さらに、ある女性閣僚の修士号にも疑惑が生じた。こちらの方は、大学院時代に、履修していなかったはずの授業の単位を取得しているとか、やはり論文に剽窃が見られるという疑惑である。結局、女性閣僚の方は辞任したのだが、今度は野党の国民党党首の学歴に関する疑惑も浮上している。泥試合である。

ただ、疑惑の渦中に置かれた大学側がテレビではっきり噂を否定する声明を出し、テレビ局側も大学まで取材に行ったり、疑惑の閣僚の元同級生に「彼女は当該授業に出席していたのか?」と質問している様子が報道されていたりしているのには感心した。

さらに9月末にはフランスの元首相で、2017年の大統領選でマクロンに敗れたマヌエル・バルス(父親がカタルーニャ人)が、フランス外部に政治的活路を求めるべく、来年5月のバルセロナ市長選への立候補を表明している。また同じ頃、カタルーニャ自治州のトラ首相が、ローマ教皇やトランプ大統領など世界の40人あまりの指導者にスペイン中央政府との仲介を求める書簡を送るなど、カタルーニャとスペインを巡る情勢は、広く世界を巻き込みながら目まぐるしく動いており、興味深く、見ていて飽きない。このような一連の情報が、日本にあまり継続的に伝わってこないのは残念である。

とはいえ、スペインやカタルーニャの方も、日本に関する知識を日々更新しているかというとかなり微妙で、相変わらず中国と混同されていることなどもしばしばである。2018年は日本とスペインが国交を開いて150周年だそうだが(もっとも、フランスとも150周年だそうだし、そもそも明治維新150周年なのだから、ヨーロッパのかなりの国ともそうだと思われるが)、相互理解はいまだ発展途上というべきなのかもしれない。

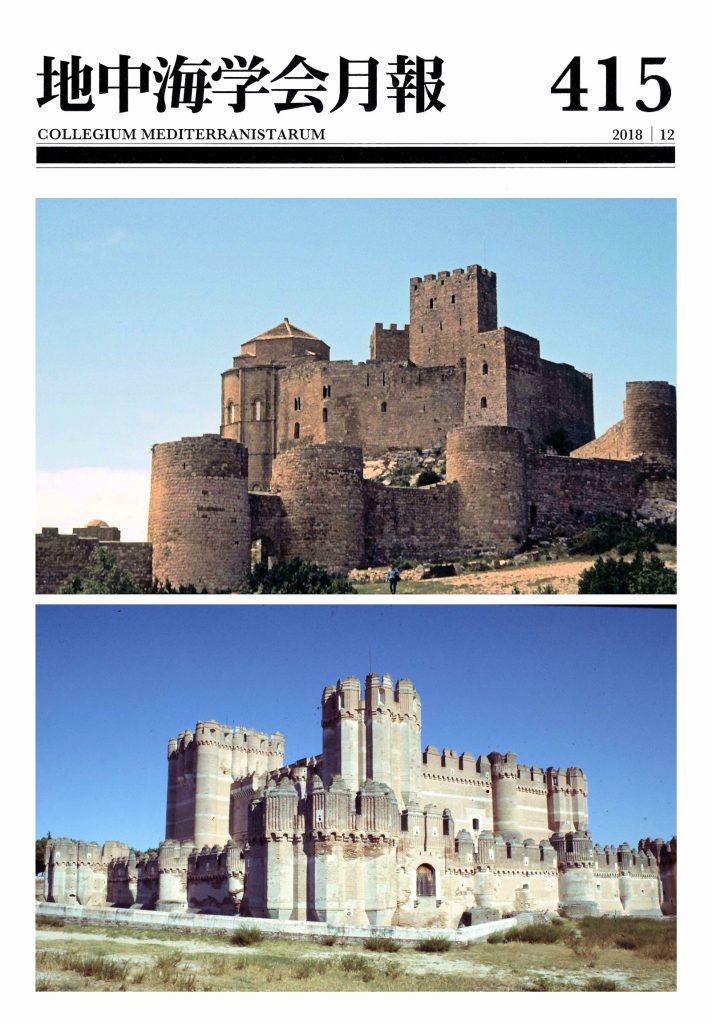

表紙説明

地中海の〈城〉18:ロアーレ城とコカ城/鳥居 徳敏

現在に直結するスペインはカトリック両王のもとで誕生(1479)した。カスティーリャ王国イサベル女王とアラゴン連合王国フェルナンド王との婚姻による両王国の政治的統合であり、後者の実質的実権はバルセロナを中心とするカタルーニャにあった。一説によると、カタルーニャの語源は、カスティーリャ同様、「城」(前者 Castell(カステイ);後者Castillo(カスティーリョ)にあり、両地域の城の多さに由来したという。「城」本来の意味の「軍事的構造物」址はスペイン全土で5,422カ所登録され、他国よりも圧倒的に多いとされる。これらの城はフランスの居城(シャトー)とは相違し、純軍事施設であり、最後の砦の「天守塔」にわずかな居住空間を持つものが大半である。スペインは中世の城址の国であり、旅で出くわすのがこれらの城なのだ。

周知のように、711〜1492年の中世イベリア半島はイスラーム教圏とキリスト教圏とが相見える地域であり、「再征服(レコンキスタ)」の時代であった。城は両勢力の攻防する前線に建設され、この境界線は時代とともに南下したため、半島のほぼ全域に要塞が築かれた。しかも、多い時にはイスラーム教圏で23の小王国(タイファス)、キリスト教圏で5王国が群雄割拠し、異教徒のみならず、同教徒同士の抗争も絶えず、城の建設は不可欠であった。また、半島の半分以上を支配圏に治めたカスティーリャ王国は14世紀半ばから王位継承に端を発した内戦に見舞われ、貴族は恩賞により勢力を伸ばし、贅を尽くした自らの居城を建設し権力を誇った。こうした歴史的経緯から、北部「ロアーレ城」(表紙上)のような純キリスト教建築や南部アルハンブラ(赤い城)のような純イスラーム建築、および中央部「コカ城」(表紙下)のような両建築混合のムデハル建築などが現存し、それぞれが時代とともに変遷した。ロアーレ城もコカ城も二重の城壁に囲まれ、同じタイプの城に見える。しかし、前者が11〜12世紀ロマネスクに対し、後者は15世紀ムデハルで、構成も相違する。

ナバラ王サンチョ3世(1004〜35)により着工された切石積みのロアーレ城はピレネー麓の眺望の利く当時の前線に位置し、不整形な本城は天守塔などの軍事施設と純ロマネスクの修道院施設で構成され、創建時の外側村落を外郭城壁で防御した。中世スペインの地形を生かした聖俗混交の典型的な城塞である。 大司教アロンソ・デ・フォンセカ(1473年没)の権勢を誇示するコカ城では、ほぼ正方形の本城の周りをイスラーム由来の外郭城壁が走り、その上の歩哨・守備路を守る。近世出現の火器に対処し、城壁は下部で斜壁となり、多数の銃眼を持つ。幅広の深堀が四周を取り囲むため、全体が地中から浮上したような印象を与える。正方形の天守塔が要塞を象徴するものの、コンクリート躯体のレンガ積み仕上げ、特に上部の多数の小塔、狭間胸壁、ダミーの突出狭間(石落とし)の繊細なレンガ積みは極めて装飾的であり、本城の正方形パティオを取り囲むコリントとコンポジット式大理石円柱の二層回廊諸室もイスラーム起源の多彩色の石膏細工やタイルで飾られていた。コカ城はムデハル建築の傑作であり、戦国時代を終えた中世末の大貴族の居城を代表する。