2016年11月,394号

目次

学会からのお知らせ

12月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。発表概要は393号をご参照下さい。

テーマ:「ヴェローナ・カピトゥラリアCapitulare Veronense(967年)」からみる北イタリアの法文化

発表者:柴田 隆功氏

日 時:12月17日(土)午後2時より

会 場:首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

(東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル12階)

参加費:会員は無料,一般は500円

会費口座引落について

会費の口座引落にご協力をお願いします(2017年度から適用します)。

1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度(2016年度)手続きをされていない方,今年度入会された方には「口座振替依頼書」を月報本号(394号)に同封してお送り致します。

会員の方々と事務局にとって下記のメリットがあります。会員皆様のご理解を賜り「口座引落」にご協力をお願い申し上げます。なお,個人情報が外部に漏れないようにするため,会費請求データは学会事務局で作成します。

会員のメリット等

振込みのために金融機関へ出向く必要がない。

毎回の振込み手数料が不要。

通帳等に記録が残る。

事務局の会費納入促進・請求事務の軽減化。

「口座振替依頼書」の提出期限: 2017年2月17日(金)※期限厳守をお願いします。

口座引落し日:2017年4月24日(月)

会員番号:「口座振替依頼書」の「会員番号」とはお送りした封筒の宛名右下に記載されている数字。

なお依頼書の3枚目(黒)は,会員ご本人の控えとなっています。事務局へは,1枚目と2枚目(緑,青)をお送り下さい。

会費納入のお願い

今年度会費を未納の方には振込用紙を本号に同封してお送りします。至急お振込み下さいますようお願いします。ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡下さい。学会発行の領収証をご希望の方は,事務局へお申し出下さい。

会 費: 正会員 1万3千円/学生会員 6千円

振込先: 口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通 957742

三井住友銀行麹町支店 普通 216313

平成28年熊本地震

被災地域会の会費免除について

この度の平成28年熊本地震で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

地中海学会では,2016年4月14日以降に発生した熊本県を中心とする一連の地震活動の被災地域に所属先がある会員,あるいは居住する会員(ご家族が住んでいる場合も含む)で,学会の会費納入が困難な方々に対し,自己申告により,2016年度会費を免除することといたしました。会費免除を希望される方は,下記の要領で,事務局まで郵送にてお知らせ下さい。

A4用紙に,氏名,所属機関,住所,電話番号,メールアドレスを明記の上,会費免除を希望する事由をご記入下さい(書式自由)。

常任委員会での承認を経た後,個別にご連絡いたします。

すでに2016年度会費を納入された方で免除を希望される場合は,納入済みの会費を2017年度分に繰り越します。また,2015年度会費未納のまま2016年度会費の免除を希望される方につきましては,2015年度会費の納入を本年度は猶予いたします。

申込みは下記にて随時受付けます。

〒106-0046

東京都港区元麻布3-12-3 麻布聖徳ビル2F

地中海学会事務局

研究会要旨

ドラクロワ作《キオス島の虐殺》におけるギリシア人をめぐって

湯浅 茉衣 7月23日/首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

ドラクロワ(1798-1863)が1824年のサロン(官展)に出品した《キオス島の虐殺》は,ギリシア独立戦争の一事件,オスマン・トルコ軍によるキオス島におけるギリシア系住民たちの虐殺事件を題材とした歴史画作品である。先行研究が指摘するように,後世から振り返れば,この初期の代表作の発表はドラクロワを画壇の反逆児として位置付ける端緒となった。しかし,本作が国家買い上げという評価を得た事実も忘れてはならない。本発表では,《キオス島の虐殺》が極端な賛否の的であったという点を再考すべく,書簡や日記,準備素描等の一次資料に基づいて,その構想と制作過程を詳細に検討した。さらに,本作品が公開された当時の批評と,時を下った時代の批評とを分けることによって,1824年の時点でのドラクロワ絵画をめぐる論点を浮き彫りにした。その結果,画中のギリシア人の肌の表現に着目するというアプローチに至り,具体的な技法の面から本作の分析を試みた。

1860年代のブランやデュマの証言によれば,《キオス島の虐殺》はグロの1804年作《ヤッファのペスト患者を見舞うボナパルト》を参照したものとされる。王政復古期にナポレオン絵画は非公開の扱いであり,何より,グロの作品に言及する1824年のサロン批評は見出せない。にもかかわらず,先行研究は概ねこの説に従っている。なぜなら,ティエールの「例外なく全ての者が,この虐殺をペストの一場面とみなした」という批評(Le Globe, 1824年9月28日)に代表されるように,本作は当初より「ペスト」という言葉を投げかけられてきたからである。ここで発表者は,ボードレールが評論『1846年のサロン』において「批評家に非難された肉体・肌の色調を説明せんがために」,本作を「キオス島のペスト患者たち」と意図的に呼んだ点を特筆すべきだと考えた。そして,先に挙げたティエールの1824年の批評を再び取り上げれば,「〔ドラクロワは〕緑色の,黄色の,赤褐色の身体を作り出した。最も多様な肌の色を対比させた」とある。つまり,本作とグロの絵画との関連性を主張する論調は,前景に大きく描かれた人物群の汚れた多種多様な肌の色合いが,病人のものと判断されたことに由来すると推定できる。それは,多くの批評家にとって,ギリシア人の悲劇を主題とした崇高な歴史画にはふさわしくなかった。

まず,《キオス島の虐殺》におけるモデリングは,私設アトリエの油彩教育の一課程であるエボーシュ(ébauche),すなわち準備段階での粗描きと似通っていると指摘できる。ドラクロワは本作のための小型の習作では,仕上げの手法を駆使したが,完成作ではむしろエボーシュを採用するという大胆な選択をした。次に,画家がリュベンスの《マリー・ド・メディシスのマルセイユ上陸》を熱心に研究していた点に留意しながら,肉体から光を放出させる手法,そして水滴表現を用いた反射の効果を確認した。そのうえで1820-24年作と考えられる女性の裸体習作を検討すると,ドラクロワがリュベンス作品の模写を通して,実際のモデルの身体に面と色調を発見するに至ったことが明らかになる。また,肌の下で動悸を打ち,躍動する生命の神秘に心惹かれた彼は,混血の肌にも関心を寄せていた。1824年5月7日の日記には《キオス島の虐殺》に「よき黒,見事な汚さ」が必要であり,「ムラート〔混血児〕はよく映えるだろう」とある。本作の制作と並行して描かれた肖像画《ムーアのアスパジー》の浅黒い肌は,本作の前景左に寝そべる男性像に応用された。褐色の肌を印象付けるように,白い腰布を纏う男性には,かつて,ダヴィッドが白く光り輝く身体,彼にとって古代彫刻のような身体を際立たせるために,暗く濃い茶系統の布を置いて対比させたこととは,全く反対の狙いがある。

このように,人物像の肌の表現に心血を注いだドラクロワの姿勢は,他の同時代画家とは一線を画しており,彼の初期の画業を特徴付けている。他の画家たちは肌の質感そのものへの関心は抱きつつも,肌の下の血管・筋肉・脈動には注目せず,肌の表面に付着した汚れを意識することはない。一方,ドラクロワは,画中のギリシア人の現実性を重視し,各人物の肌を描き分けている。言い換えれば,彼は肌を個性的なものとして捉え,迫真性を持たせる重要な要素と考えている。

最後に,1826年作《ミソロンギの廃墟のギリシア》を本作と並べて取り上げた。ギリシア独立戦争を支援する展覧会に出品されたこの絵には,若い女性として立ち現れるギリシアの寓意像が,アカデミックな絵筆の処理による,白く滑らかな肌を持って表される。その肌は《キオス島の虐殺》におけるギリシア人の肌とは実に対照的なものである。1820年代のドラクロワが,画中の人物像の肌の表現によって,現実と寓意を描き分けた可能性を示唆すると考えられ,今後さらに検討したい。

オスマン詩人と珈琲店

宮下 遼

いまや世界中の人々に愛飲される珈琲という飲み物が,エチオピアからイェメンのモカ,ヒジャーズ地方の町々を経て大帝都イスタンブル,そしてウィーンからヨーロッパ,世界中へ伝播したことはよく知られているし,タヴァーンからコーヒーハウスへ,酩酊から理性の時代へなどと言って珈琲を近代化の立役者のひとりに数える学者もいるけれど,珈琲店で最初に文学談義に花を咲かせたのがオスマン帝国の詩人たちであったことは,意外に知られていないように思える。

葡萄酒の瓶は割れ,酒杯は空,身体から葡萄酒は抜け去った。ああ,いまやあなたは私たちを珈琲の虜となさったのだ。(ジャン・メミー)

ああ天使よ,私たちへのご下命は左様なものですか,葡萄酒の酒杯を(珈琲と一緒に飲むための)水碗と珈琲茶碗へと変えよと。(アーゲヒー)

「あなた様」,「天使」はスレイマン1世を指す。いずれも16世紀半ば過ぎに同帝が葡萄酒の飲用を禁じる勅令を発した際に詠まれたとされる作品である。詩人たちは酒が駄目ならいよいよ珈琲の時代が到来したと考え,それを喜んだわけである。となると,世界で初めてあの黒い飲み物こそが詩想を齎すことに気が付いたのも,オスマン詩人たちなのかもしれない。尤も,ことはそう単純には運ばなかった。

珈琲には葡萄酒のごとき麗しさはないけれど,その黒々とした水面にたゆたう血は熱い。/客をかくも発奮させる飲み物が他にない,その熱い水面を覗き見た者はそれを欲さずにはいられないのだから。/葡萄酒と同じく熟成されているかに見えて酒精は含まれず,それにも拘らず老いも若きも(珈琲を飲めば)魂が少しだけ火照る。/「血流を滞らせるものだ,そんなものでは血の巡りは良くはならない」などと言うなかれ。私は珈琲をたらふく飲んだが,この血はどうにもなっていない。/エジプトよりシリア,アレッポを巡ってルーム(=オスマン帝国)の地へ至り,現世を欺く葡萄酒のお株を奪った。/珈琲屋は守銭奴で,そこいらをうろついて銀貨をせしめるけれど,珈琲好きの者までもが同じような浮浪者である筈はない。/ああベリーよ,親しき者たちに助言を与え,言ってやれ,「黒い顔の珈琲を飲んでも私は酩酊なぞしない」と。

16世紀の詩人ベリーの詩が珈琲擁護のための上申書のごとき態を為すのは,スレイマン1世をはじめ諸スルタンたちが,詩人たちの願いとは裏腹に幾度も珈琲禁令を発したからである。覚醒作用を持つ珈琲は酒類と同様に人間の理性を失わせ,ひいては神の示し給うた正道を見失わせる飲料ではあるまいか? この黒い飲み物は憂鬱症を発症する有害飲料ではなかろうか? さらには神秘主義教団員が修行の際にこれを飲んで酩酊(mest)の境地へ至ろうとしたこともあって,珈琲は宗教的にも医学的にもその是非が論じられる対象となった。

尤もこれらの議論がある意味では建前で,本音は別の所にあったらしきことが同時代の歴史家ムスタファ・アーリーの著作から窺える。曰く,珈琲店は「長居する所」である。曰く,そこに集う客層は修道僧とウレマー(知識人,学者),貧乏人と宿無し,そして街っ子の三種類に分かたれる。曰く,この中で問題なのは街っ子である,なぜならば彼らが根も葉もない中傷を垂れ流すからなり。100年後の碩学キャーティプ・チェレビーも,珈琲店を悪所と断じる一方,珈琲の飲用自体は度を過ぎなければ良しとする。つまり,オスマン朝の識者は珈琲の飲用そのものは然程に問題視せず,不特定多数の男性が集う珈琲店という新たな社会的結節点が不穏な世論形成の場になるのを恐れていたわけである。

そして歴史は,彼らの危惧が杞憂でなかったことを証明している。18世紀には珈琲店経営に乗り出してそこを集会所にしたイェニ・チェリたちがパトロナ・ハリルの乱という帝都騒乱を起こしたし,70年代トルコでも右派左派の若者たちは一様に珈琲店を根城にして相争ったのだ。あるいはフランス大革命だってバスチーユの傍のカフェから始まったではないか。数々の騒憂と革命の舞台となるであろう珈琲店の悪に気付いた帝国の選良たちの先見の明を見よ! ─と言いたいところだけれど,よく考えてみれば当の帝国は滅び,珈琲店は世界中で栄えているのだから,軍配は珈琲擁護派の詩人たちの方に上がりそうだ。なにせ,オスマン詩人たちがサロンとして珈琲店を活用する愉楽にいち早く着目し,これを擁護しなければ,もしかしたら今日私たちが目にする優れた文学作品や思想書の多くが誕生しなかったかもしれないのだから。

コート・ダジュールとアンリ・プロスト

三田村 哲哉

建築家・都市計画家アンリ・プロスト(1874-1959)はコンクリート造建築の父,オーギュスト・ペレ(1874-1954)の生誕から10日余りの後,パリの北,サンドニに生まれた。父親はスイス国境沿いに位置するジュラ地方出身の建具職人で,その血を引くプロストも職人気質なところがあった。化学の授業ノートに描かれた実験器具は緻密で美しく,人柄がよくわかる。また身近な者には敬愛するデザイナーの叔父の話をして,自らを奮い立たせていたようである。少々内気なところがあったのかもしれない。

そんなプロストだが,実はローマ賞受賞後に地中海を股に掛けた3カ国で偉業を成した偉人なのである。モロッコ初代総督ユベール・リヨテ(1854-1934)の下で実施した15都市の都市計画(1913-23),パリ大聖堂から半径35km圏に位置する人口10,000人以上の地方自治体に開発を促したパリ地域圏計画(1928-34),近代国家の樹立を目指すトルコ初代大統領アタテュルク(在位1923-38)の下で実施したイスタンブールの都市の改善(1935-59)は,いずれも首都を含む3カ国の主要都市の成長と発展を左右する国家事業のグランド・デザインである。

ヴァール県コート・ダジュール計画(1922-39)はこれらの狭間で見落とされがちである。同県はニースやカンヌ,モンテ・カルロの西に位置し,自然豊かな国内で最も美しい海岸線を擁していた。知事のテオフィル・バルニエ(1882-1963)は第一次大戦以前から,この美しい自然の保全と活力ある都市の開発をスローガンに,西のサン・シルから東のサンラファエルまでの26の地方自治体をまとめ上げ,ヴァール県・市町村自治体連絡協議会を結成した。

フランスでは,戦前から元大統領を筆頭にした各界のエリートによる公益団体ミュゼ・ソシアルと,同団体の都市・農村衛生部会を基に設立されたフランス都市計画家協会を中心に,都市の拡張が検討されていた。その検討が1919年に都市の開発・美化・拡張を主題とした法案に結実すると,建築家たちは地方自治体から次々に案を求められるようになり,ヴァール県ではバルニエがこの機を逃すまいと直ちにリヨテに相談した。モロッコで多大な成果を上げたばかりのプロストが狙いであったに違いない。

プロストは1922年から大量の写真を撮影しつつ,およそ200kmにおよぶ入り組んだ海岸線を丹念に調査し,当時の様子を「未開」と表現している。1923年3月17日にヴァール県・市町村自治体連絡協議会に提出した提案書は全体図1点,新交通網計画図62点,都市発展計画図4点に全体と市町村別の説明書を添えたもので,この中で「保全」と「開発」の両立が示された。プロストは1910年に,1等に選出されたアントウェルペン都市圏改造国際設計競技において,政府決定を覆し,公園の整備による城壁の保全とその外側に形成される新街区の開発の両立をすでに提案している。これらの両立はそれ以来,ある種の信念のようなものであろう。

このコート・ダジュールでは,未開の自然保護と新たな都市開発という相容れない策の両立が鍵であった。目玉のひとつは自然の景観で,プロストは風景を害することは自然破壊であるとし,そうした建築を禁止した。モロッコの遷都先ラバトでは,総督府は海岸線側のメディナや市街地を監視するために,小高い丘の上に建設された。眺望の目的は異なるが,原理は同じである。その一方,海岸線の突出部にも滑らかな曲線を描く新たな道路網を提案し,既存の道路と接続することによって,この美しい自然をより身近に楽しめるような都市の開発が示された。

もうひとつは都市の成長である。最初は,広々とした前庭が小道の両側に設けられ,低層の別荘がぽつぽつと立ち並ぶ。それらは時間が経つにつれて少しずつ中層の建築に移り変わり,前庭が歩道や車道,軌道に置き換わっていく。プロストはこうした都市の発達を4段階に分けて提案した。つまり未開の自然が徐々に開発されて,リゾート都市に緩やかに発展する姿が描かれたのである。この提案書の影響は非常に大きく,早速パリからこの未開の地にル・コルビュジエ(1887-1965)やロベール・マレステヴァンス(1886-1945),ピエール・シャロー(1883-1950),ジョルジュアンリ・パンギュソン(1894-1978)ら,当時フランスを代表する建築家たちがホテルやゴルフ・クラブ,別荘を建てるために次々に訪れた。

近代主義全盛の時代に歴史主義を尊重したプロストの都市計画は,建築技術や前衛運動に傾倒した近代建築史の中で見過ごされてきた。旧市街の保全と新市街の開発,グランド・デザインのあり方,自然と都市の景観整備のほかにも,20世紀型の新たな都市計画の実践,建築・文化財の保全とその周辺整備,建築家や都市計画家の実践教育,都市計画の制度設計や法整備,航空写真を活用した都市設計など,実に多くのキーワードが浮かび上がり,プロストは非常に興味深い主題なのである。

トニ・セルヴィッロ演出のゴルドーニ『避暑三部作』

大崎 さやの

ヴェネツィアの作家ゴルドーニが,パリのイタリア座に招聘されてフランスへと旅立つ前年,ヴェネツィア時代の終わりの1761年に初演された『避暑三部作』は,『避暑狂い』,『避暑のアヴァンチュール』,『避暑からの帰還』の3作から成るゴルドーニ喜劇の代表作である。

物語はリヴォルノ在住の2つのブルジョワ家庭をめぐって展開する。父フィリッポと若い娘ジャチンタの父子家庭,そして兄レオナルドと妹ヴィットリアの若者兄妹の家庭である。『避暑狂い』では,彼らの避暑への出発準備と,その熱狂ぶりが描かれる。物語の主筋となるのは,ジャチンタの結婚である。彼女はレオナルドと婚約するが,彼の反対にもかかわらず,自由を主張し,父の友人グリエルモを別荘に招いてしまう。続く『避暑のアヴァンチュール』では,レオナルドの心配通りグリエルモと恋に落ちてしまったジャチンタの苦悩を中心に,夜を徹したパーティーやゲームといった,人々の避暑地での生活が描かれる。ジャチンタはグリエルモを愛しながらも,世間体から婚約者との結婚を優先するため,グリエルモがヴィットリアと結婚するよう話を進めてしまう。『避暑からの帰還』では,避暑で散財してリヴォルノに戻った人々の困窮が描かれる。レオナルドは破産し,フィリッポにもジャチンタの結婚のための持参金がない。だが友人の助けで,レオナルドがジェノヴァでフィリッポの資産の管理人となって,その利益を持参金として受け取る契約が交わされ,結婚が合意される。ジャチンタとグリエルモは最終的に引き裂かれ,彼女はレオナルドと,グリエルモはヴィットリアと結婚し,ジャチンタ夫婦がジェノヴァに旅立つところで物語は終わる。

18世紀,所領の別荘─ブレンタ河沿いの別荘群が有名である─に避暑に行く貴族をまねて,倹約と勤勉が旨の商人階級まで贅沢な避暑を行うようになっていた。そうした世相をゴルドーニは批判的に描いたのである。

『避暑三部作』は,戦後イタリアの主要な演出家たちによって上演されてきた。代表的な上演として挙げられるのが,ジョルジョ・ストレーレル演出による1954年および1978年の上演と,1995年から1996年にかけてのマッシモ・カストリ演出による上演である。筆者はストレーレル演出については1978年のフランス語版をビデオで,カストリ演出は留学中にトリノの劇場で,それぞれ鑑賞した。その後修士論文でも『避暑三部作』を扱ったのだが,ここしばらくは遠ざかっていた。だが今回,2007年のミラノ初演後,欧米中で成功を収めたトニ・セルヴィッロ演出・出演のテアトロ・ウニーティによる公演のDVDを入手することができ,久しぶりにその作品世界に浸ることができた。

セルヴィッロと言えば,日本では映画『グレート・ビューティー/追憶のローマ』等の俳優として知られるが,彼はナポリを拠点とするテアトロ・ウニーティの主宰者兼演出家でもあり,2002年のエドゥアルド・デ・フィリッポの喜劇『土曜・日曜・月曜』の演出では数々の賞を得る等,演出家としても名を成した存在である。

セルヴィッロはストレーレル版を手本に,三部作を削り,3時間弱の1本の作品として上演した。ストレーレル版は全体で4時間以上あったので,かなり大胆な改変である。実際,ゴルドーニの原作と比較すると,特に1作目と2作目が大幅に削られていることが分かる。衣装は18世紀風だが,舞台装置は最低限の,ガランとした舞台空間での上演である。ストレーレル版ではジャチンタの独白などの感傷的なシーンが,カストリ版では避暑後の金銭の交渉などのグロテスクなシーンが印象的だったのだが,セルヴィッロ版では大勢の人々が登場する群衆シーンが印象に残った。特にセルヴィッロ扮するたかり屋が,避暑で年配の女性を手玉に取った後,その女性からの愛の手紙を皆に読み聞かせて大笑いするシーンなど,人々の意地悪さが見事に描き出されていた。また,ゴルドーニの台詞の持つ滑稽さが十分に引き出されており,意外な台詞が,俳優の演技と組み合わされた結果笑いを呼ぶものとなっていて,目から鱗の思いであった。重くなりがちな三部作が,軽く見易く仕上げられていたが,そうした工夫に,この優れた喜劇を出来るだけ多くの観客に観てもらいたいという,セルヴィッロの思いが感じられた。彼は上演をめぐるインタビューで,「この作品で描かれるブルジョワの社会は現在の我々の社会と似ている。人々は簡単に手に入れられる現在の幸福を求めてしまい,未来を描くことができないのだ」と述べている。現在の私たちを映し出す鏡ともなる『避暑三部作』は,だが,残念ながら日本ではいまだ上演されていない。カストリが「リアリズムの記念碑」と呼んだ,笑いと残酷さを併せ持つこのブルジョワ演劇の傑作が,日本でもいつの日か上演されることを願ってやまない。

自著を語る82

『はじめて学ぶイタリアの歴史と文化』

ミネルヴァ書房 2016年5月 384頁 3,200円+税 藤内 哲也

ご存知の方も多いだろうが,筆者の暮らす鹿児島市と南イタリアの中心都市ナポリは姉妹都市である。錦江湾をはさんで桜島を望む鹿児島の雄大な景色が,ナポリ湾とヴェスヴィオ火山を見渡すナポリの風景に似ていることから,1960年5月に姉妹都市盟約が結ばれた。それを記念して,九州新幹線のターミナルである鹿児島中央駅の正面から海へ向かって伸びる大通りはナポリ通りと名づけられ(ただし,途中から折れてパース通りと名前を変える),市電にはナポリ号が走っている。そうした縁から,鹿児島にはナポリに親近感を抱き,ひいてはイタリアに興味を持っている方も多いようだ。筆者のゼミにも鹿児島市の訪問団に参加してナポリを訪れた学生がいたし,その最初の訪問団に参加して以来,イタリアの言葉や文化を学び続け,イタリア各地を何度も訪れているという社会人の方が授業を聴講されたこともあった。鹿児島に赴任したのは偶然だが,イタリアと関わりの深い土地柄であったのはうれしいことである。

しかしながら,正直に告白すれば,中世や近世のヴェネツィアについて勉強している身としては,ナポリとヴェネツィアが「イタリア」の都市としてひとくくりにされると,なんだか落ち着かない気分になるのも否定できない。もちろん,どちらもイタリアを代表する都市であることは間違いないし,トマトソースのピッツァやパスタのような,ナポリを含む南イタリア発祥の食文化は,今ではイタリアの国民食のように受け取られている。けれども,「同じ」イタリアの都市ではあっても,長く外国人君主を戴いてきた南部のナポリと,千年にわたって独立を維持した北イタリアの「海の都」ヴェネツィアは,まったく異なる歴史的な道のりを歩んできたし,「進んだ」北イタリアの人々が「遅れた」南イタリアに向けるまなざしのことを考えると,なおさら複雑な気分になる。中世以来,さまざまな政治体制や社会構造をもつ諸国に分立していたイタリアは,地域性がきわめて強く,近代になってようやくひとつの国民国家に統一されても,いまなお国家より地域への帰属意識が優越しているというのはよく指摘されることだが,そうした事情は日本史における地域差をイメージしてもなかなか理解しがたいのではないだろうか。とはいえ,世界史の教科書や西洋史の概説書をめくってみても,イタリアについてそれほど多くのページが割かれているわけではないので,その歴史や文化についての情報は,どうしても古代ローマやルネサンスやファシズムといった断片的なものにとどまらざるを得ないというのが実情だろう。

だから,「イタリア史の概説書を書きませんか」というお誘いをいただいたときにまず考えたことは,それぞれの時代の特徴をふまえつつ,古代末期から近現代までのイタリアの歴史を,ひとつの流れとしてとらえることができる本にしたいということであった。けれども,単なる概説史ではイタリアの特性をしっかりとは把握できない。たとえば,ローマ教皇は教会を統べるカトリック世界全体の宗教的な指導者であるばかりでなく,教会国家の長としてイタリアの政治や外交にも深く関わる重要なファクターであったことはいうまでもないが,縦軸の概説史ではそれを理解することは難しい。また,信仰や民族を異にする多くのヒトやモノやカネや情報が行きかう舞台となってきた地中海世界の一部として,イスラーム世界とも直接的,日常的に接触し,ムスリムやユダヤ人のような異教徒や外来者が盛んに往来していたことも,アルプス以北の国々とは異なるイタリアの特徴だろう。そうしたことも取り上げながら,イタリアの歴史や文化を広く紹介する本を作りたい。

かくして,第1部でイタリア史の大きな流れをたどり,第2部はテーマ別に,地中海世界の異文化交流やカトリック教会とローマ教皇,文学や美術,建築といったイタリア文化の結晶など,多彩なトピックを配した本書の構成が次第に固まってきた。もちろん,そうした内容を一人で書くような能力はないから,筆者の前後の世代,とくにイタリアでの最新の研究状況にも通じた若くて有能なみなさんに執筆をお願いした。なかには,まだ20代のオーバードクターも含まれていたはずである。そうした方々も,編者がもたもたしている間に職を得られ,いまでは気鋭の研究者として活躍されているのは喜ばしい限りである。多忙ななか力のこもった原稿を寄せていただいた執筆者のみなさんに,心から感謝したい。書物としての評価は読者諸賢のご判断に委ねるしかないが,日伊修好150年の記念すべき年に刊行された本書が,イタリアの歴史や文化に関心を持つ方々の最初の道標として,長く読み継がれる一冊になればと願っている。

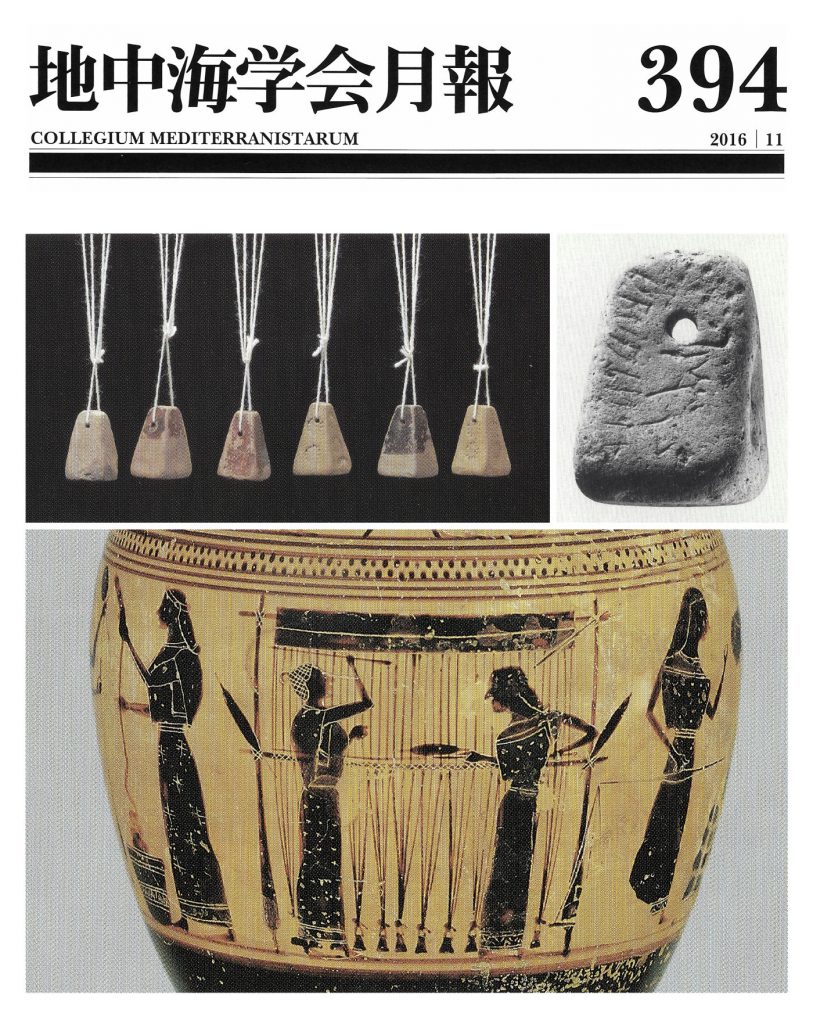

表紙説明

地中海世界の〈道具〉19:機織りの重り/師尾 晶子

古代ギリシアの機織りは,上から下へと織る方式がとられた。簡単に組まれた枠組みの上部に経糸を1本ずつくくりつけ,その経糸に重りをつけて垂直にぴんと張り,杼(ひ)を使って緯糸をとおす作業を繰り返して布地を織った。機織りの仕事は,女性のたしなみとされたが,彼女たちの仕事は,羊毛を梳いて毛糸を作るところからはじまった。根気のいる作業で,1ヶ月ほどの時間を要した。それから織機に糸を張って重りをセットし,さらに何日もかけて布地が織られたのである。

古代ギリシアにおいて,よき妻として期待された仕事には,育児と家事の監督,そして機織りがあった。それゆえ女性は,幼少のときから家庭において機織りの手ほどきを受けた。アテナイでは4年に一度の大パンアテナイア祭において女神アテナの像に着せる聖衣(ペプロス)が奉納されたが,この聖衣を織り上げたのはエルガスティナイ(織り子)と呼ばれる良家から選ばれた少女たちであった。彼女たちは年長者の監督を受けて織機の組み立てからはじめ,4年かけて聖衣を完成させた。

織機の重りは各地から多数発見されている。その形は円盤状のもの,そろばん玉のような双円錐形のものなどさまざまあるが,ピラミッド型のものがとくに多かった。博物館の展示では左上図にあるように重り1つにつき1本の糸がくくられて吊るされているが,実際には,下図にあるように,ある程度の経糸を束ねて重りにくくりつけて糸を張っていたようである。重りはテラコッタ製で,左上図にあるように,釉薬がかけられたり単純な型押しが施されたりすることもあった。いくつかのデザインのものを組み合わせて使うことで,織り目を数えまちがえることのないよう工夫していたのかもしれない。

右上図の重りには文字が書かれている。アルファベットが使用されるようになって間もない前8世紀のものと推定されているが,所有者が記名しようとしてうまくいかずにアルファベットを順に書き連ねたのか(途中からでたらめだが),廃棄された重りに文字の練習をしたのか,不明点も多い。底面には馬の絵も描かれており,書き手が同じであれば,この文字は女性ではなく男性によって書かれたと考えるべきである。女性の持ち物に男性が文字を書く背景に何があったのか,謎はつきない。

下図は黒像式レキュトス(香油壺)に描かれた機織りの風景である。壺の側面には,ぐるりと一周するように毛糸作りからはじまる作業の様子が見られる。一連の作業が描かれているため,女性の作業場の一例として書籍に取り上げられることの多い図であるが,機織りをする女性2名が他の女性よりも小柄かつ幼いことから,単なる機織りの光景ではなく,エルガスティナイに選ばれた少女たちが女神アテナに捧げる聖衣を織っている場面を描いたものだと解釈されている。写真ではかろうじて椅子の脚の先端が見えているだけだが,実際には,玉座に座した女神アテナの姿が織機の真上に描かれており,そのことを示唆している。

図版出典:S.I.Rotroff and R.D.Lamberton, Women in the Athenian Agora, The American School of Classical Studies at Athens 2006, 35, fig.40 and fig.41 (The Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund 1931, 31.11.10, mid-6th century BC); H.R.Immerwahr, Attic Script, Oxford 1990, Plate 1.2 (Agora MC 907)