2014年2月,367号

目次

学会からのお知らせ

ブリヂストン美術館春期連続講演会

春期連続講演会をブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)において下記の通り開催します。各回,開場は午後1時30分,開講は2時,聴講料は400円,定員は130名(先着順,前売券は2月22日から美術館にて発売される予定)です。「地中海世界を生きる II」

4月26日 旅をする文学者 ―― ジェラール・ド・ネルヴァルと地中海 畑 浩一郎氏

5月3日 商人になること,商人であること ―― 中世イタリアの事例から 亀長 洋子氏

5月10日 ルネサンスの画家 ―― 聖ルカからアペレスへ? 水野 千依氏

5月17日 労働者,失業者であること ―― エジプトにおける変遷 岩崎 えり奈氏

5月24日 古代ギリシアの女性神官たち 桜井 万里子氏

第38回地中海学会大会

第38回地中海学会大会を6月14日,15日(土,日)の二日間,國學院大學(東京都渋谷区東4-10-28)において下記の通り開催します(予定)。詳細は決まり次第,ご案内します。6月14日(土)

13:00 ~ 13:10 開会宣言・挨拶

13:10 ~ 14:10 記念講演 本村 凌二氏

14:25 ~ 16:25 地中海トーキング

「カミ・酒・ヒト」

パネリスト: 藤崎 衛/古山 正人/茂木 貞純/(司会兼任)飯塚 正人 各氏

16:30 ~ 17:00 授賞式

地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞

17:10 ~ 17:40 総会

18:00 ~ 20:00 懇親会

6月15日(日)

10:00 ~ 11:30 研究発表

13:00 ~ 16:00 シンポジウム

「聖なるものと聖なる場」

パネリスト: 加瀬 直弥/真道 洋子/水野 千依/(司会兼任)伊藤 重剛 各氏

寄付

この度,故牟田口義郎元会長および故片倉もとこ元副会長のご家族より各100万円のご寄付を頂戴しました。常任委員会では,ご厚意に感謝し,ご寄付はシンポジウム開催の基金として,シンポジウムの準備を進めることになりました。会費納入のお願い

今年度会費(2013年度)を未納の方には本号に同封して請求書をお送りします。至急お振込み下さいますようお願いします。ご不明のある方,学会発行の領収証を必要とされる方は,お手数ですが事務局までご連絡下さい。なお,新年度会費(2014年度)については3月末にご連絡します。会 費:正会員 1万3千円/ 学生会員 6千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通 957742

三井住友銀行麹町支店 普通 216313

常任委員会

・ 第1回常任委員会日 時:2013年10月12日(土)

会 場:國學院大學

報告事項:第37回大会及び会計に関して/研究会に関して/企画協力講座に関して 他

審議事項:第38回大会に関して/ブリヂストン美術館秋期連続講演会に関して/将来構想に関して/寄付に関して

・ 第2回常任委員会

日 時:2013年12月14日(土)

会 場:國學院大學

報告事項:『地中海学研究』 XXXVII (2014) に関して/研究会に関して/ブリヂストン美術館秋期連続講演会に関して 他

審議事項:第38回大会に関して/地中海学会賞に関して/地中海学会ヘレンド賞に関して/将来構想に関して/寄付事業に関して/ブリヂストン美術館連続講演会日程に関して 他

秋期連続講演会 「芸術家と地中海都市 III」 講演要旨

ピカソ 青春の光と影

── 赤と青のバルセロナ ── 大髙 保二郎

「天才は,環境に育てられながら自らを創る。」

青春時代のピカソを想いながら,つい,そんな言葉が浮かんできます。無名の,いまだ10歳代後半の若者が西地中海岸の港町で歓楽街,貧困区を徘徊し,ボヘミアン的生活を送りながらも,自身の芸術と人格の形成を行い,「パブロ・ルイスからパブロ・ピカソへ」,着実に,しかし鮮やかに変身を遂げていく。その舞台が,「赤と青のバルセロナ」(アナーキズムと労働)でした。

カタルーニャ地方の都バルセロナは19世紀の後半,古代・中世型都市から近代型都市へ,通称「サルダー・プロジェクト」(1859年)のもとに画期的な大改造を実現しました。スペインでは初の蒸気機関の導入や鉄道の開通にはじまり紡績業,貿易業の躍進を背景に経済は産業革命に類比されるような興隆期を迎えていました。人口が大きく膨れ上がっていくうえ,出稼ぎの労働者がスペイン各地からここに流入し,古代ローマと中世後期からの城壁で囲まれた旧来型の都市では,あふれ返る人びとをもはや収容できなくなったのです。南に港を擁する旧市街から外へ(主に北方から北東に),きわめて大規模な都市拡張計画(土木技師イルダフォンス・サルダーによる)が実施され,“アシャンプラ” と呼ばれる新興市街地区が創られたのでした。大きなブロックをコアに碁盤目状に整備された,マクロで開放的な近代都市の誕生です。今日でも,サグラダ・ファミリアやカザ・ミラを代表格とするガウディ建築や幾多のムダルニズマ(モデルニスモ)の主要建築が建っています。そのクライアントには,アメリカの植民地で成功をおさめた実業家たち,俗称 “インディアーノ” の一族も含まれていました。1888年に開催のバルセロナ万博はそうした近代都市化のメルクマールだったでしょう。さらにカタルーニャ人として自らのアイデンティティーを求める思想および文化的な潮流,自由と独立の “ラナシェンサ” (文芸復興)を挙げておかねばなりません。

一方,少年パブロが家族と共に,郷里マラガから海路バルセロナ港に上陸したのは1895年9月のことです。以後10年近く,ここで多感な青春時代を送るのですが,その居住空間は「ゴシック地区」と呼ばれる海に近い旧市街の一帯でした。特に米西戦争の敗北(1898年)前より世紀転換期,この地区には出稼ぎ労働者,キューバやフィリピンからの引揚者や敗残兵などの貧困層が住みつき,また港特有の歓楽街には売春婦たちの姿 が見られたのです。造形革命の記念碑とされるピカソの《アヴィニョンの娘たち》も,その当時への追憶が霊感源でした。パブロはここで10回近くアトリエを変えまくるのですが,富裕な新興ブルジョワジーのまぶしい新世界(バルセロナの「光」),“アシャンプラ” へ越境したことはなかったのです。それは何を意味しているのでしょうか。

バルセロナ時代のピカソは1900年(特に同年10月のパリ初訪問。この頃,サインを Picasso に決める)を分水嶺に,ムダルニズマと「青の時代」に大きく分けられるでしょう。しかし,いずれも,当時のバルセロナの「影」が投映されています。そこには「爆弾都市」とあだ名され,テロやアナーキストの首枷(ガローテ)公開処刑,ゼネスト騒動などで荒廃したもう一つのこの都市の姿があったことを忘れてはならないでしょう。

社会と繁栄から隔絶された「青の時代」の人間像。必然としてスーツやスカートではなく,中世風の衣装をまとうゆるやかなシルエット。赤ん坊を抱く母,貧しい家族,盲人の食事(参考図),盲目のギター奏者など,巷で目にした貧困や孤独を題材にしながらも,それら卑俗な世界はいつしか聖母子像のように聖化されていくのです。それはある意味で悲惨な境遇からの,ピカソ一流の現代風な「救済」を意図したのではなかったでしょうか。

青春時代のピカソは,世紀転換期の影を生きつつも,しかし画家として光を見失うことはありませんでした。その舞台が,重層かつ象徴的な意味を込めて,「赤と青」のバルセロナだったのであり,この都市の明と暗をたくみに自らの生と芸術にシンクロナイズさせながら大画家への階梯が準備されたのです。

青春時代のピカソを想いながら,つい,そんな言葉が浮かんできます。無名の,いまだ10歳代後半の若者が西地中海岸の港町で歓楽街,貧困区を徘徊し,ボヘミアン的生活を送りながらも,自身の芸術と人格の形成を行い,「パブロ・ルイスからパブロ・ピカソへ」,着実に,しかし鮮やかに変身を遂げていく。その舞台が,「赤と青のバルセロナ」(アナーキズムと労働)でした。

カタルーニャ地方の都バルセロナは19世紀の後半,古代・中世型都市から近代型都市へ,通称「サルダー・プロジェクト」(1859年)のもとに画期的な大改造を実現しました。スペインでは初の蒸気機関の導入や鉄道の開通にはじまり紡績業,貿易業の躍進を背景に経済は産業革命に類比されるような興隆期を迎えていました。人口が大きく膨れ上がっていくうえ,出稼ぎの労働者がスペイン各地からここに流入し,古代ローマと中世後期からの城壁で囲まれた旧来型の都市では,あふれ返る人びとをもはや収容できなくなったのです。南に港を擁する旧市街から外へ(主に北方から北東に),きわめて大規模な都市拡張計画(土木技師イルダフォンス・サルダーによる)が実施され,“アシャンプラ” と呼ばれる新興市街地区が創られたのでした。大きなブロックをコアに碁盤目状に整備された,マクロで開放的な近代都市の誕生です。今日でも,サグラダ・ファミリアやカザ・ミラを代表格とするガウディ建築や幾多のムダルニズマ(モデルニスモ)の主要建築が建っています。そのクライアントには,アメリカの植民地で成功をおさめた実業家たち,俗称 “インディアーノ” の一族も含まれていました。1888年に開催のバルセロナ万博はそうした近代都市化のメルクマールだったでしょう。さらにカタルーニャ人として自らのアイデンティティーを求める思想および文化的な潮流,自由と独立の “ラナシェンサ” (文芸復興)を挙げておかねばなりません。

一方,少年パブロが家族と共に,郷里マラガから海路バルセロナ港に上陸したのは1895年9月のことです。以後10年近く,ここで多感な青春時代を送るのですが,その居住空間は「ゴシック地区」と呼ばれる海に近い旧市街の一帯でした。特に米西戦争の敗北(1898年)前より世紀転換期,この地区には出稼ぎ労働者,キューバやフィリピンからの引揚者や敗残兵などの貧困層が住みつき,また港特有の歓楽街には売春婦たちの姿 が見られたのです。造形革命の記念碑とされるピカソの《アヴィニョンの娘たち》も,その当時への追憶が霊感源でした。パブロはここで10回近くアトリエを変えまくるのですが,富裕な新興ブルジョワジーのまぶしい新世界(バルセロナの「光」),“アシャンプラ” へ越境したことはなかったのです。それは何を意味しているのでしょうか。

バルセロナ時代のピカソは1900年(特に同年10月のパリ初訪問。この頃,サインを Picasso に決める)を分水嶺に,ムダルニズマと「青の時代」に大きく分けられるでしょう。しかし,いずれも,当時のバルセロナの「影」が投映されています。そこには「爆弾都市」とあだ名され,テロやアナーキストの首枷(ガローテ)公開処刑,ゼネスト騒動などで荒廃したもう一つのこの都市の姿があったことを忘れてはならないでしょう。

社会と繁栄から隔絶された「青の時代」の人間像。必然としてスーツやスカートではなく,中世風の衣装をまとうゆるやかなシルエット。赤ん坊を抱く母,貧しい家族,盲人の食事(参考図),盲目のギター奏者など,巷で目にした貧困や孤独を題材にしながらも,それら卑俗な世界はいつしか聖母子像のように聖化されていくのです。それはある意味で悲惨な境遇からの,ピカソ一流の現代風な「救済」を意図したのではなかったでしょうか。

青春時代のピカソは,世紀転換期の影を生きつつも,しかし画家として光を見失うことはありませんでした。その舞台が,重層かつ象徴的な意味を込めて,「赤と青」のバルセロナだったのであり,この都市の明と暗をたくみに自らの生と芸術にシンクロナイズさせながら大画家への階梯が準備されたのです。

紀元前4世紀テバイの「神聖隊」

橋本 資久

アテネから列車かバスで1時間のところにあるシヴァは鄙びた田舎町だが,その地下に眠る古代都市テバイはオイディプスなどカドモス王家の人々をめぐる伝説の舞台であり,歴史上もミュケナイ期以来ボイオティア地方の中心地だった由緒ある都市である。テバイが紀元前4世紀前半にエパメイノンダスとペロピダスという二人の指導者をえて全盛期を迎えたとき,その軍には神聖隊(ヒエロス・ロコス)という部隊があったという。プルタルコスは『ペロピダス伝』(18-23)で,この部隊が男性同性愛者のカップル150組から構成され,前371年にレウクトラでスパルタ軍を破り勇名を馳せたが,前338年にカイロネイアでマケドニア王フィリッポス2世によって壊滅させられたと伝えている。

この部隊がそもそも存在したのか,存在したとしても男性同性愛者のみから構成されたのかについては議論がある。神聖隊という名前の部隊が存在したとしても,それが同性愛者のみから成り立っていたとは私には信じがたい。同時代人だったクセノフォンは『アナバシス』で知られるように軍事的経験も豊かだが,その彼は『ギリシア史』で最盛期のテバイについて伝えているにも関わらず,神聖隊については言及していない。「神聖隊」という名が出てくる最古の史料は前325年にデイナルコスが書いた法廷弁論で,臨席しているアテナイ人のうち「年配の人々」ならば知っていることとしてペロピダス麾下の神聖隊に言及している(1.73)。しかしデイナルコスはこの部隊と同性愛とを特に結びつけてはいない。

この部隊を同性愛者たちから成り立っていたと伝える現存最古の史料は,前3世紀の逍遙学派哲学者ロドス人ヒエロニュモスの断片(fr.34)である。さらにストア派哲学者ディオ・クリュソストム(22.2),プルタルコス(Pel. 18-19),戦術家ポリュアイノス(2.5.1),アテナイオス(561f.)などの後1~3世紀の著述家たちも同様の原理に基づく神聖隊の編成を伝える。しかしたとえばプルタルコスは明確な典拠を示さずに,一部の人々が伝えることだとして注意深く記している(Pel. 18.2)。カイロネイア出身の彼もこの伝承の信憑性に疑念を抱いていたのだろうか。

テバイ神聖隊に関する史料の信憑性はともかくとして,同等者間で成立するフィリアではなく,本能的欲求であるエロスに基づく軍隊構成や国家構成がプラトン『饗宴』(178e-179a),クセノフォン『饗宴』(8.34),アリストテレス『政治学』(1262b8-18)など前4世紀の哲学的著作によって論じられたのは事実である。共同体成員間の強固な紐帯が特に探究された時期だったのかもしれない。この時代にアリストテレスの一族(一説では甥)のカッリステネスがテバイ史を著した。同性愛原理で編成された神聖隊を伝える著作家たちの記述は,このカッリステネスの著作に依拠したものともいわれる。

テバイは前370年代初頭までスパルタ軍の駐留を許していたが,スパルタ軍を排除するとギリシア本土で最強の国家となった。のちのマケドニア王フィリッポス2世が人質としてテバイに囚われていたのはこのころである。しかしテバイは前362年にマンティネイアでエパメイノンダスが戦死したあとに急激に衰退したとされ,前338年にカイロネイアの戦いでフィリッポスに敗れ,さらにその3年後にはフィリッポスの息子アレクサンドロス3世により滅ぼされることとなる。カッリステネスはこの不可解なほど急激なテバイの盛衰を「合理的」に ── つまりプラトン,クセノフォン,アリストテレスらの哲学的影響下に ── 説明しようとして神聖隊の伝承を生み出したのかもしれない。クセノフォンはエロス原理に基づく軍隊編成について述べる際に,特にボイオティア地方で男性同性愛が盛んだったと伝える(ex. Symp. 8.34)。カッリステネスはエロス原理に基づく軍隊編成を具体化した神聖隊の活躍によりテバイがギリシアに覇を唱えるほどとなったが,その神聖隊の瓦解とともに滅んでいったとして,テバイの栄枯に一応の説明をつけてみせたのではないだろうか。カッリステネスにならって男性同性愛,つまりエロスに基づいて神聖隊が構成されたとする著述家の多くが,前4世紀ギリシア哲学の流れを汲む者たちであることにも注意すべきだろう。

シヴァから50キロほど北西にカイロネイア(現代名ヘロニア)の村がある。プルタルコスやパウサニアスが伝えるところによれば,カイロネイアの戦いで斃れた兵士たちの埋葬場所にはライオン像が据えられた。この像とされるものが19世紀初頭に発掘され,さらにその下から258体の人骨がみつかった。それが戦死した神聖隊兵士たちの遺骨だという者もいる。その堂々たるライオン像はカイロネイア考古学博物館の正門前で番犬宜しく古戦場を睥睨しながら,静かに古の戦いをいまに伝えている。

この部隊がそもそも存在したのか,存在したとしても男性同性愛者のみから構成されたのかについては議論がある。神聖隊という名前の部隊が存在したとしても,それが同性愛者のみから成り立っていたとは私には信じがたい。同時代人だったクセノフォンは『アナバシス』で知られるように軍事的経験も豊かだが,その彼は『ギリシア史』で最盛期のテバイについて伝えているにも関わらず,神聖隊については言及していない。「神聖隊」という名が出てくる最古の史料は前325年にデイナルコスが書いた法廷弁論で,臨席しているアテナイ人のうち「年配の人々」ならば知っていることとしてペロピダス麾下の神聖隊に言及している(1.73)。しかしデイナルコスはこの部隊と同性愛とを特に結びつけてはいない。

この部隊を同性愛者たちから成り立っていたと伝える現存最古の史料は,前3世紀の逍遙学派哲学者ロドス人ヒエロニュモスの断片(fr.34)である。さらにストア派哲学者ディオ・クリュソストム(22.2),プルタルコス(Pel. 18-19),戦術家ポリュアイノス(2.5.1),アテナイオス(561f.)などの後1~3世紀の著述家たちも同様の原理に基づく神聖隊の編成を伝える。しかしたとえばプルタルコスは明確な典拠を示さずに,一部の人々が伝えることだとして注意深く記している(Pel. 18.2)。カイロネイア出身の彼もこの伝承の信憑性に疑念を抱いていたのだろうか。

テバイ神聖隊に関する史料の信憑性はともかくとして,同等者間で成立するフィリアではなく,本能的欲求であるエロスに基づく軍隊構成や国家構成がプラトン『饗宴』(178e-179a),クセノフォン『饗宴』(8.34),アリストテレス『政治学』(1262b8-18)など前4世紀の哲学的著作によって論じられたのは事実である。共同体成員間の強固な紐帯が特に探究された時期だったのかもしれない。この時代にアリストテレスの一族(一説では甥)のカッリステネスがテバイ史を著した。同性愛原理で編成された神聖隊を伝える著作家たちの記述は,このカッリステネスの著作に依拠したものともいわれる。

テバイは前370年代初頭までスパルタ軍の駐留を許していたが,スパルタ軍を排除するとギリシア本土で最強の国家となった。のちのマケドニア王フィリッポス2世が人質としてテバイに囚われていたのはこのころである。しかしテバイは前362年にマンティネイアでエパメイノンダスが戦死したあとに急激に衰退したとされ,前338年にカイロネイアの戦いでフィリッポスに敗れ,さらにその3年後にはフィリッポスの息子アレクサンドロス3世により滅ぼされることとなる。カッリステネスはこの不可解なほど急激なテバイの盛衰を「合理的」に ── つまりプラトン,クセノフォン,アリストテレスらの哲学的影響下に ── 説明しようとして神聖隊の伝承を生み出したのかもしれない。クセノフォンはエロス原理に基づく軍隊編成について述べる際に,特にボイオティア地方で男性同性愛が盛んだったと伝える(ex. Symp. 8.34)。カッリステネスはエロス原理に基づく軍隊編成を具体化した神聖隊の活躍によりテバイがギリシアに覇を唱えるほどとなったが,その神聖隊の瓦解とともに滅んでいったとして,テバイの栄枯に一応の説明をつけてみせたのではないだろうか。カッリステネスにならって男性同性愛,つまりエロスに基づいて神聖隊が構成されたとする著述家の多くが,前4世紀ギリシア哲学の流れを汲む者たちであることにも注意すべきだろう。

シヴァから50キロほど北西にカイロネイア(現代名ヘロニア)の村がある。プルタルコスやパウサニアスが伝えるところによれば,カイロネイアの戦いで斃れた兵士たちの埋葬場所にはライオン像が据えられた。この像とされるものが19世紀初頭に発掘され,さらにその下から258体の人骨がみつかった。それが戦死した神聖隊兵士たちの遺骨だという者もいる。その堂々たるライオン像はカイロネイア考古学博物館の正門前で番犬宜しく古戦場を睥睨しながら,静かに古の戦いをいまに伝えている。

地中海にイスラーム時代の遺跡を辿る

真道 洋子

これまで筆者は,30年に亘り,エジプトのフスタート遺跡,シナイ半島のトゥール・キーラーニー遺跡,ラーヤ遺跡など,川床睦夫氏(現イスラーム考古学研究所所長)率いるイスラーム時代の遺跡の発掘調査隊に参加し,イスラーム・ガラスを中心に研究を続けてきた。しかし,2011年1月におきたエジプト革命は発掘調査の継続を困難とし,自身もフィールドを失った。そこで,呆然とはしていられないと,新たな展開を求めて地中海に漕ぎ出すこととした。これまでに日本学術振興会科学研究費などの助成を受け,スペイン,フランス,チュニジア,スロベニア,トルコと周り,その土地のイスラームとヨーロッパの交錯する文化や遺跡に触れ,現在新たな知見と関心に胸を膨らませている。

今回ここでは,イスラーム考古学の観点から,スペインとチュニジアの9~10世紀の遺跡と出土遺物を取り上げてみたい。

この時期はイスラームのサイドから見るとアッバース朝の最盛期にあたる。カリフ・ムータスィムは836年に首都をバグダードからサーマッラーに移すが,892年に再び首都はバグダードに戻され,都市は廃墟と化した。この結果,都市は当時の姿のまま砂に埋もれ,遺構や遺物の年代が限定できるイスラーム考古学の上で重要な遺跡となった。ムタワッキル時代の大モスクの螺旋状のミナレットはこの都市の大きな特徴の一つで,エジプトにも影響を与えている。商人たちはここからティグリス川を下ってペルシャ湾に出て,スィーラーフの港からインド洋を航海してアジアへと向かい,香辛料や陶磁器,ガラス器などの東西海上交易を繰り広げた。ちょうど我々が発掘調査を行っていたシナイ半島のラーヤの遺跡とも時代が重なる。

その頃,地中海の西の端イベリア半島では,アッバース朝に追われたウマイヤ朝の流れを汲むコルドバの王朝が栄華を誇っていた。コルドバの西方 8 km の丘の上にはアブド・アッラフマーンIII世の宮殿を含む花の都マディーナ・アッザフラーが築かれたが,現在は広大な遺跡となっている。全体の一割程度しか発掘は進んでいないが,ヴィシゴート時代の流れを汲むアカンサス文の柱頭の技巧は素晴らしく,盛時を忍ばせる。一方で,どのような陶器やガラス器が出土しているのか期待していたが,博物館の展示品を見る限りでは,エジプトやイラク地域から輸入されたラスター彩陶器やレリーフ・カット装飾ガラスなどのほかは,その土地で製作された質素な土器や陶器であった。

アフリカ大陸に渡り,チュニジアではカイラワーンを中心にアグラブ朝が栄えていた。9世紀に造られたカイラワーンの古典型モスクは,周囲にラスター彩の陶製タイルが巡らされた珍しいミフラーブがあることで有名である。カイラワーンから南西に約 10 km の地点のラッカーダには,876年にアミール・イブラヒーム II 世によって建設された宮廷都市の遺跡が広がっている。この地域では天水や雪解け水を貯める大きな貯水槽が各地に見られるが,この遺跡も例外ではない。現在ラッカーダにはイスラーム美術館が建てられており,周辺の遺跡から出土したイスラーム時代の遺物を見ることができる。ここには,ラッカーダ遺跡から出土したローカル色の強いラスター彩タイルや緑釉と組み合わされたラスター陶器があり,チュニジアにおけるラスター彩陶器製造の可能性が議論されている。ガラス器では地元製の日常ガラスのほか,エジプトやイラク方面からの輸入された刻線やラスター彩などの高級な装飾ガラスも見られる。

また,この美術館には10世紀半ばのファーティマ朝初期に建設されたカイラワーン郊外のサブラ・アルマンスリーヤ遺跡の出土品も展示されている。この遺跡はその名が示すように10世紀半ばにアルマンスールによって建設された都市である。ファーティマ朝がエジプトを征服した後もズィール朝の元で栄えたが,相次ぐ反乱で街は放棄された。この遺跡は現在その場所を知る人も少ないが,ガラス工房も発見されている。一方で,カット装飾が施された完品の瓶7点と坏4点のガラス器が大きな土器甕に大切に収められて発見されている。エジプトかシリアで製作された製品が運ばれてきたと思われる。同種の瓶と坏は,トルコのセルチェ・リマヌの沖合に沈んだ船にも積まれており,我々の遺跡フスタートからも素晴らしいカット装飾瓶が発掘されている。品質の高いこれらのガラス器は,エジプトやシリアからビザンツ帝国やマグレブ世界にまで地中海を旅したのである。

イスラーム考古学は,宗教や政治の枠組みを超え,発掘された遺構や遺物を通してその時代の人の想いや物の交流に直接出会う機会を提供してくれるのである。

今回ここでは,イスラーム考古学の観点から,スペインとチュニジアの9~10世紀の遺跡と出土遺物を取り上げてみたい。

この時期はイスラームのサイドから見るとアッバース朝の最盛期にあたる。カリフ・ムータスィムは836年に首都をバグダードからサーマッラーに移すが,892年に再び首都はバグダードに戻され,都市は廃墟と化した。この結果,都市は当時の姿のまま砂に埋もれ,遺構や遺物の年代が限定できるイスラーム考古学の上で重要な遺跡となった。ムタワッキル時代の大モスクの螺旋状のミナレットはこの都市の大きな特徴の一つで,エジプトにも影響を与えている。商人たちはここからティグリス川を下ってペルシャ湾に出て,スィーラーフの港からインド洋を航海してアジアへと向かい,香辛料や陶磁器,ガラス器などの東西海上交易を繰り広げた。ちょうど我々が発掘調査を行っていたシナイ半島のラーヤの遺跡とも時代が重なる。

その頃,地中海の西の端イベリア半島では,アッバース朝に追われたウマイヤ朝の流れを汲むコルドバの王朝が栄華を誇っていた。コルドバの西方 8 km の丘の上にはアブド・アッラフマーンIII世の宮殿を含む花の都マディーナ・アッザフラーが築かれたが,現在は広大な遺跡となっている。全体の一割程度しか発掘は進んでいないが,ヴィシゴート時代の流れを汲むアカンサス文の柱頭の技巧は素晴らしく,盛時を忍ばせる。一方で,どのような陶器やガラス器が出土しているのか期待していたが,博物館の展示品を見る限りでは,エジプトやイラク地域から輸入されたラスター彩陶器やレリーフ・カット装飾ガラスなどのほかは,その土地で製作された質素な土器や陶器であった。

アフリカ大陸に渡り,チュニジアではカイラワーンを中心にアグラブ朝が栄えていた。9世紀に造られたカイラワーンの古典型モスクは,周囲にラスター彩の陶製タイルが巡らされた珍しいミフラーブがあることで有名である。カイラワーンから南西に約 10 km の地点のラッカーダには,876年にアミール・イブラヒーム II 世によって建設された宮廷都市の遺跡が広がっている。この地域では天水や雪解け水を貯める大きな貯水槽が各地に見られるが,この遺跡も例外ではない。現在ラッカーダにはイスラーム美術館が建てられており,周辺の遺跡から出土したイスラーム時代の遺物を見ることができる。ここには,ラッカーダ遺跡から出土したローカル色の強いラスター彩タイルや緑釉と組み合わされたラスター陶器があり,チュニジアにおけるラスター彩陶器製造の可能性が議論されている。ガラス器では地元製の日常ガラスのほか,エジプトやイラク方面からの輸入された刻線やラスター彩などの高級な装飾ガラスも見られる。

また,この美術館には10世紀半ばのファーティマ朝初期に建設されたカイラワーン郊外のサブラ・アルマンスリーヤ遺跡の出土品も展示されている。この遺跡はその名が示すように10世紀半ばにアルマンスールによって建設された都市である。ファーティマ朝がエジプトを征服した後もズィール朝の元で栄えたが,相次ぐ反乱で街は放棄された。この遺跡は現在その場所を知る人も少ないが,ガラス工房も発見されている。一方で,カット装飾が施された完品の瓶7点と坏4点のガラス器が大きな土器甕に大切に収められて発見されている。エジプトかシリアで製作された製品が運ばれてきたと思われる。同種の瓶と坏は,トルコのセルチェ・リマヌの沖合に沈んだ船にも積まれており,我々の遺跡フスタートからも素晴らしいカット装飾瓶が発掘されている。品質の高いこれらのガラス器は,エジプトやシリアからビザンツ帝国やマグレブ世界にまで地中海を旅したのである。

イスラーム考古学は,宗教や政治の枠組みを超え,発掘された遺構や遺物を通してその時代の人の想いや物の交流に直接出会う機会を提供してくれるのである。

アブルッツォのナタリア・ギンズブルグ

白崎 容子

昨年夏,アブルッツォをドライブする機会に恵まれた。メディチ家の紋章に出会えるサント・ステファノ・ディ・セッサニオ村,岩山高原ロッカ・カラッショなど,アペニン山脈の壮大な景観が眼下に広がる。映画『薔薇の名前』のロケもこのあたりで行われたと言う。

目的は,人口3,000人あまりの村ピッツォリをこの目で確かめること。アブルッツォ育ちの友人ですら,いったい何があるの? といぶかるこの小村に,作家ナタリア・ギンズブルグが,1940年夏から43年秋にかけて暮らしたのだ。

反ファシズム運動のリーダーであった夫レオーネが流刑となったこの地に,まだ20代のナタリアは,後に歴史学者となる当時2歳の長男カルロと1歳の次男アンドレアを伴って,トリノからやって来た。一家が暮らしたという家には「村立文化センター:レオーネ & ナタリア・ギンズブルグ」のプレートが掲げられている。

2009年の地震の爪痕がいまだ生々しいラクイラ側からお昼前に到着したが,がらんとした坂道があるのみで,道を尋ねようにも出会う人の姿がない。ギンズブルグ一家が雪のなか散歩に訪れたであろう高台も,晩夏の木もれ陽をうけて静寂に包まれている。ようやく教えてもらった役場に行ってみると,窓口が開いているのはなんと午前11時まで。よほど平和なのだろう。

ユダヤ人である夫と1938年に結婚し,自らもユダヤ人の血が流れるナタリアは,生涯でまたとないおだやかな日々を,この寒村で家族とともに過ごした。生まれはパレルモだが3歳でトリノに移住した彼女にとって,「故郷」は北イタリアの大都会。親交のあったパヴェーゼも,出版社仲間のヴィットリーニも,生まれ育った土地と活動の場である都会とのあいだで引き裂かれる意識を,創作の原動力とした。彼らにとっての故郷とは自然に包まれ,神話の雰囲気すら漂う「田舎」である。都会育ちのナタリアが,自ら選択したわけでもなく人生の一時期を過ごすことになったピッツォリ村で執筆したのが,最初の長編小説『街へ行く道』である。主人公が憧れる「街」として20代の作者がイメージしたのは,故郷トリノと,小都市ラクイラだった。ピッツォリ村は「疎ましい」田舎だったのだろうか。

しかし,後のエッセイ『アブルッツォの冬』には,寒村での日々への愛おしさと懐かしさが滲み出る。追放されてやって来た「偉い先生」レオーネに,税金のこと,戦争のこと,歯を抜くのに好い季節まで,なんでもかんでも聞きに来る「どの顔もみんな同じに見える」村人たち。ロウソクからお菓子までなんでも売る店のケチな親父ジロ。幼いふたりの子どもにアブルッツォの昔ばなしを聞かせてくれた若いお手伝いクロチェッタの歌は今でもつい口からもれる ……,村人たちが温かな眼差しで描かれている。だが,本もなければ友人もいない。トリノから知らせの届く結婚式や葬式に参加できない疎外感が,ときに苦みを伴う郷愁へと膨張し,理不尽とわかっていながら,この村のなにもかも,人びとの純朴さから教会の鐘の音まで,すべてがおぞましく感じられることもある。ジロの店だけで満ち足りているふたりの息子に,「私たちの町」がいかに活気に溢れて魅力的であるかを語るナタリア。驚くほど抑制の聞いた文体が貫かれた自伝的小説『ある家族の会話』には,ピッツォリまで訪ねてきた母を見送るラクイラのバス停で,自分が「もう母に会えない覚悟をしている気がした」と,珍しく情緒的な文言が,ふとのぞいたりもする。

1943年秋,村人の虚言に助けられたナタリアはローマに向かうドイツの軍用トラックに便乗し,5歳になったカルロを頭とする幼い3人の子どもとともに,一足先にローマ入りしていたレオーネに合流する。そして,家族そろっての生活が再開したのもつかの間,3週間後に夫は逮捕される。

「夫はローマのレジーナ・チェーリ刑務所で亡くなった」の一文で始まる『アブルッツォの冬』最後のパラグラフでは,「私たちがジロの店でオレンジを買っていたのは夢だったのか」といった回想にからめて,夫の死が淡々と語られる。この稀有な体験を自らの言葉で語ったものといえば,あとは,遺体と対面する自分に2人称で語りかける詩『追憶』くらいだろう。『ある家族の会話』でも,夫の死は,エイナウディ社の社長が「自分の部屋にレオーネの写真をかけていた」という短いセンテンスに凝縮させている。

『アブルッツォの冬』の行間ひとつひとつから,ピッツォリでの日々が彼女の人生でどれだけ大きな意味を持っていたかが,うかがい知れる。いかに都会から隔離されていようとも,アブルッツォの寒村で過ごした歳月は,ナタリアの心のうちに,つねにオアシスとして蘇っていたはずだ。エッセイの冒頭にかかげられた「神が静寂の一時期を与えたもうた」の一文が自ずと記憶に蘇る。勇壮な山の景観のなか,時間が止まったかのような静寂に包まれる晩夏のアブルッツォだった。

目的は,人口3,000人あまりの村ピッツォリをこの目で確かめること。アブルッツォ育ちの友人ですら,いったい何があるの? といぶかるこの小村に,作家ナタリア・ギンズブルグが,1940年夏から43年秋にかけて暮らしたのだ。

反ファシズム運動のリーダーであった夫レオーネが流刑となったこの地に,まだ20代のナタリアは,後に歴史学者となる当時2歳の長男カルロと1歳の次男アンドレアを伴って,トリノからやって来た。一家が暮らしたという家には「村立文化センター:レオーネ & ナタリア・ギンズブルグ」のプレートが掲げられている。

2009年の地震の爪痕がいまだ生々しいラクイラ側からお昼前に到着したが,がらんとした坂道があるのみで,道を尋ねようにも出会う人の姿がない。ギンズブルグ一家が雪のなか散歩に訪れたであろう高台も,晩夏の木もれ陽をうけて静寂に包まれている。ようやく教えてもらった役場に行ってみると,窓口が開いているのはなんと午前11時まで。よほど平和なのだろう。

ユダヤ人である夫と1938年に結婚し,自らもユダヤ人の血が流れるナタリアは,生涯でまたとないおだやかな日々を,この寒村で家族とともに過ごした。生まれはパレルモだが3歳でトリノに移住した彼女にとって,「故郷」は北イタリアの大都会。親交のあったパヴェーゼも,出版社仲間のヴィットリーニも,生まれ育った土地と活動の場である都会とのあいだで引き裂かれる意識を,創作の原動力とした。彼らにとっての故郷とは自然に包まれ,神話の雰囲気すら漂う「田舎」である。都会育ちのナタリアが,自ら選択したわけでもなく人生の一時期を過ごすことになったピッツォリ村で執筆したのが,最初の長編小説『街へ行く道』である。主人公が憧れる「街」として20代の作者がイメージしたのは,故郷トリノと,小都市ラクイラだった。ピッツォリ村は「疎ましい」田舎だったのだろうか。

しかし,後のエッセイ『アブルッツォの冬』には,寒村での日々への愛おしさと懐かしさが滲み出る。追放されてやって来た「偉い先生」レオーネに,税金のこと,戦争のこと,歯を抜くのに好い季節まで,なんでもかんでも聞きに来る「どの顔もみんな同じに見える」村人たち。ロウソクからお菓子までなんでも売る店のケチな親父ジロ。幼いふたりの子どもにアブルッツォの昔ばなしを聞かせてくれた若いお手伝いクロチェッタの歌は今でもつい口からもれる ……,村人たちが温かな眼差しで描かれている。だが,本もなければ友人もいない。トリノから知らせの届く結婚式や葬式に参加できない疎外感が,ときに苦みを伴う郷愁へと膨張し,理不尽とわかっていながら,この村のなにもかも,人びとの純朴さから教会の鐘の音まで,すべてがおぞましく感じられることもある。ジロの店だけで満ち足りているふたりの息子に,「私たちの町」がいかに活気に溢れて魅力的であるかを語るナタリア。驚くほど抑制の聞いた文体が貫かれた自伝的小説『ある家族の会話』には,ピッツォリまで訪ねてきた母を見送るラクイラのバス停で,自分が「もう母に会えない覚悟をしている気がした」と,珍しく情緒的な文言が,ふとのぞいたりもする。

1943年秋,村人の虚言に助けられたナタリアはローマに向かうドイツの軍用トラックに便乗し,5歳になったカルロを頭とする幼い3人の子どもとともに,一足先にローマ入りしていたレオーネに合流する。そして,家族そろっての生活が再開したのもつかの間,3週間後に夫は逮捕される。

「夫はローマのレジーナ・チェーリ刑務所で亡くなった」の一文で始まる『アブルッツォの冬』最後のパラグラフでは,「私たちがジロの店でオレンジを買っていたのは夢だったのか」といった回想にからめて,夫の死が淡々と語られる。この稀有な体験を自らの言葉で語ったものといえば,あとは,遺体と対面する自分に2人称で語りかける詩『追憶』くらいだろう。『ある家族の会話』でも,夫の死は,エイナウディ社の社長が「自分の部屋にレオーネの写真をかけていた」という短いセンテンスに凝縮させている。

『アブルッツォの冬』の行間ひとつひとつから,ピッツォリでの日々が彼女の人生でどれだけ大きな意味を持っていたかが,うかがい知れる。いかに都会から隔離されていようとも,アブルッツォの寒村で過ごした歳月は,ナタリアの心のうちに,つねにオアシスとして蘇っていたはずだ。エッセイの冒頭にかかげられた「神が静寂の一時期を与えたもうた」の一文が自ずと記憶に蘇る。勇壮な山の景観のなか,時間が止まったかのような静寂に包まれる晩夏のアブルッツォだった。

自著を語る 71

『地中海帝国の片影── フランス領アルジェリアの19世紀』

東京大学出版会 2013年3月 302+129頁 7,800円+税 工藤 晶人

10年ほど前のことである。アルジェリア西部の港町,オランの高台にある屋敷を訪ねた。退屈そうに防弾車の横に立つ兵士を横目に見て,おざなりな鉄条網に囲まれた路地を進む。行き止まりには鉄扉がある。呼び鈴を押して用向きをつたえると,約束どおり白髪の男性があらわれた。

初対面にもかかわらず,彼はいろいろな話を聞かせてくれた。兵士としてはじめてこの国の土を踏んだこと,ヨーロッパ系入植者のほとんどが去った土地に聖職者として戻ってきたこと,以来数十年をどのようにすごしてきたかということ。

重苦しい話がほとんどだったはずである。応接室の手前のホールでは,まさにその床で爆風を受けて亡くなった人がいると聞かされた。山奥の修道士たちが殺害された事件も話題になった。しかしそれ以上に私の記憶には,その人の控えめな笑顔が記憶に残った。あれこれ話し疲れたころに,故郷アルザスから取り寄せたという蒸留酒を一口飲ませてもらった。素朴な香りのシュナップという酒であった。

翌年,同じ町で開かれた学会でのこと。三人組の老人と知り合った。三人組といっても,顔をそろえるのは久しぶりであったらしい。長い不在のあとでアルジェリアを訪れた一人を,地元の二人が出迎えたという風情であった。私は昼食のテーブルを囲みながら,たまたま話の輪に加わった。物珍しさも手伝ってだろうか,かれらは日帰りの小旅行に同行しないかと誘ってくれた。内陸の小さな町や農園をまわるのだという。

独立戦争の時代に,どんなきっかけでフランス人将校とアルジェリア人の若者が友情を結ぶことになったのかは知らない。小旅行の目的は,三人の思い出の地を訪ねることだと聞いた。ところが出発してすぐに気づかされた。フランスからきた老人は,記憶を失いつつあった。彼が存命の友人として話題にするのは,とうに鬼籍に入ったはずの地下活動の闘士たちである。歴史の生き証人にとって最後になるかもしれない旅を,旧友たちが見守りにきていたのだった。

老境に達した三人組は,かつてのあだ名でたがいを呼びあい,少年の目で笑っていた。夕食の楽しみに,コートの懐に一本ずつビールを隠して買い込んできた時のいたずらっぽい表情を今でもよく覚えている。 私は史料館に通って文書史料を読んできた,どちらかといえば古いタイプの研究者である。体系的な証言収集に取り組んだことはない。ここにあげたような出会いのなかでさまざまな話を聞くことがあったが,それらを研究のために引用したことはないし,今後もすることはないだろう。だが,偶然に導かれて受け取ってきた記憶の一部は,私の思考をたしかに規定してきた。

1990年代のフランスでは,独立戦争の終結から30年が経過したことから大量の公文書が開示され,数多くの研究が発表された。それと前後して,往事を知る人々の証言がメディアの注目を集めた。学界の内外で歴史のとらえ方について論争が白熱し,地中海の両岸で記憶の戦争という言葉がもちいられるほどであった。

そうした論争のただなかで留学した私は,フランスでもアルジェリアでも,何度となく同じ質問を受けることになった。なぜ植民地期のアルジェリア史を研究しているのか。一見おなじ質問のなかには,好奇心や激励だけでなく,警戒心がふくまれていることもあった。

踏み込むことを拒まれても,なぜその問題に分け入ろうとするのか。外国人としてどのようにこの土地の歴史を研究するのか。そもそもそれは,誰にとっての歴史なのか。一連の問いに対する答えを,今も探している。

本書の序文で,フランスとアルジェリアの歴史を重なりあうものとして書くという立場を述べた。地中海史の近代を考えるために,北側と南側のどちらかに議論を閉じるのではなく,ひとつの地域のなかにある複数性に着目するという主張である。そう考えるにいたったのは,研究史と理論の要請のためだけではない。

序文を書きながら,あるアルジェリア人歴史家のことを思い起こしていた。植民地時代のフランス語教育と独立後のアラビア語化政策の両方を体験した人物で,彼にとっては二つの言語のどちらもが,いわば他者の言語である。ひとつの身体の内側にある複数性は,おそらく彼の世代だけに特殊なものではない。そうした人々を生み出した歴史を,理解し,説明しようと努めてきた。ようやく一冊の本を書きあげたが,課題は山積みである。

初対面にもかかわらず,彼はいろいろな話を聞かせてくれた。兵士としてはじめてこの国の土を踏んだこと,ヨーロッパ系入植者のほとんどが去った土地に聖職者として戻ってきたこと,以来数十年をどのようにすごしてきたかということ。

重苦しい話がほとんどだったはずである。応接室の手前のホールでは,まさにその床で爆風を受けて亡くなった人がいると聞かされた。山奥の修道士たちが殺害された事件も話題になった。しかしそれ以上に私の記憶には,その人の控えめな笑顔が記憶に残った。あれこれ話し疲れたころに,故郷アルザスから取り寄せたという蒸留酒を一口飲ませてもらった。素朴な香りのシュナップという酒であった。

翌年,同じ町で開かれた学会でのこと。三人組の老人と知り合った。三人組といっても,顔をそろえるのは久しぶりであったらしい。長い不在のあとでアルジェリアを訪れた一人を,地元の二人が出迎えたという風情であった。私は昼食のテーブルを囲みながら,たまたま話の輪に加わった。物珍しさも手伝ってだろうか,かれらは日帰りの小旅行に同行しないかと誘ってくれた。内陸の小さな町や農園をまわるのだという。

独立戦争の時代に,どんなきっかけでフランス人将校とアルジェリア人の若者が友情を結ぶことになったのかは知らない。小旅行の目的は,三人の思い出の地を訪ねることだと聞いた。ところが出発してすぐに気づかされた。フランスからきた老人は,記憶を失いつつあった。彼が存命の友人として話題にするのは,とうに鬼籍に入ったはずの地下活動の闘士たちである。歴史の生き証人にとって最後になるかもしれない旅を,旧友たちが見守りにきていたのだった。

老境に達した三人組は,かつてのあだ名でたがいを呼びあい,少年の目で笑っていた。夕食の楽しみに,コートの懐に一本ずつビールを隠して買い込んできた時のいたずらっぽい表情を今でもよく覚えている。 私は史料館に通って文書史料を読んできた,どちらかといえば古いタイプの研究者である。体系的な証言収集に取り組んだことはない。ここにあげたような出会いのなかでさまざまな話を聞くことがあったが,それらを研究のために引用したことはないし,今後もすることはないだろう。だが,偶然に導かれて受け取ってきた記憶の一部は,私の思考をたしかに規定してきた。

1990年代のフランスでは,独立戦争の終結から30年が経過したことから大量の公文書が開示され,数多くの研究が発表された。それと前後して,往事を知る人々の証言がメディアの注目を集めた。学界の内外で歴史のとらえ方について論争が白熱し,地中海の両岸で記憶の戦争という言葉がもちいられるほどであった。

そうした論争のただなかで留学した私は,フランスでもアルジェリアでも,何度となく同じ質問を受けることになった。なぜ植民地期のアルジェリア史を研究しているのか。一見おなじ質問のなかには,好奇心や激励だけでなく,警戒心がふくまれていることもあった。

踏み込むことを拒まれても,なぜその問題に分け入ろうとするのか。外国人としてどのようにこの土地の歴史を研究するのか。そもそもそれは,誰にとっての歴史なのか。一連の問いに対する答えを,今も探している。

本書の序文で,フランスとアルジェリアの歴史を重なりあうものとして書くという立場を述べた。地中海史の近代を考えるために,北側と南側のどちらかに議論を閉じるのではなく,ひとつの地域のなかにある複数性に着目するという主張である。そう考えるにいたったのは,研究史と理論の要請のためだけではない。

序文を書きながら,あるアルジェリア人歴史家のことを思い起こしていた。植民地時代のフランス語教育と独立後のアラビア語化政策の両方を体験した人物で,彼にとっては二つの言語のどちらもが,いわば他者の言語である。ひとつの身体の内側にある複数性は,おそらく彼の世代だけに特殊なものではない。そうした人々を生み出した歴史を,理解し,説明しようと努めてきた。ようやく一冊の本を書きあげたが,課題は山積みである。

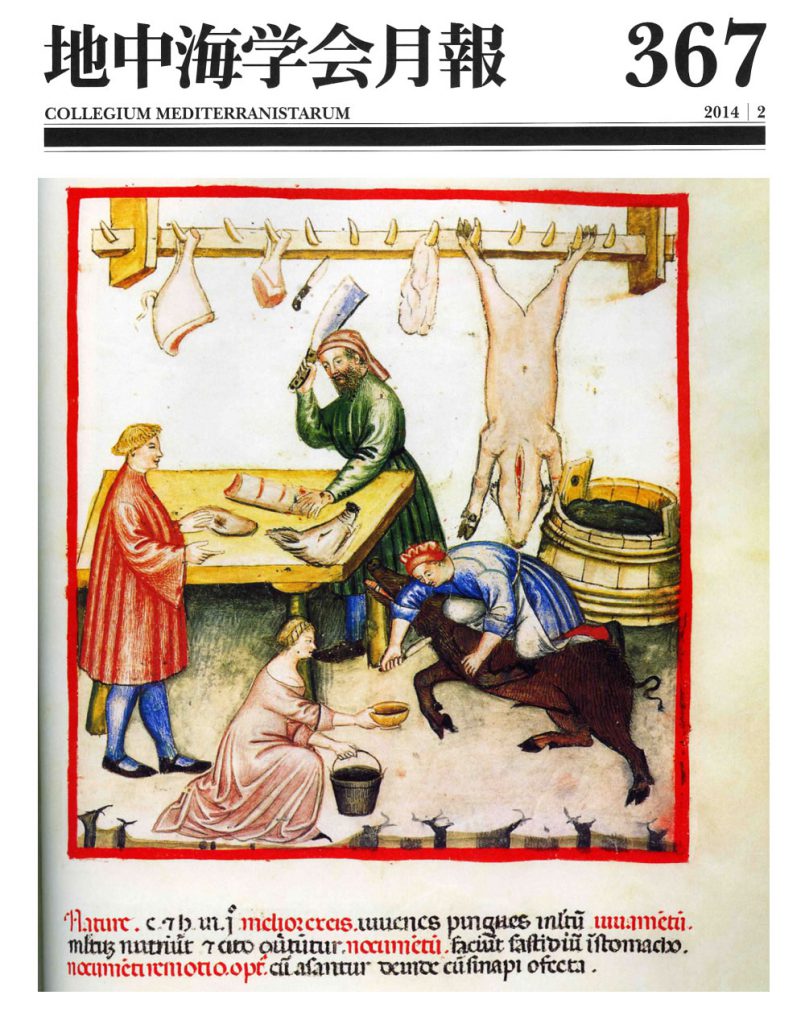

表紙説明:地中海世界と動物 15

中世ヨーロッパの肉屋/山辺 規子

現在,ヨーロッパ各国は,肥満,成人病対策のために野菜や果物をしっかりとるように指導しており,スーパーにもサラダセットがずらっと並んでいる。それでも,多くの動物の肉が消費されていることはまちがいない。

中世に作成された養生訓でも,魚がほとんど取り上げられないのに対して,肉は多岐にわたって取り上げられている。このことは,少なくとも食餌療法を気にするような人々は,さまざまな動物の肉を意識していたことを示している。たとえば,11世紀にバクダッドで医学を学んだキリスト教徒イブン・ブトランがアラビア語で書いた養生訓『タクイヌム・サニターティス(健康全書)』には,肉の種類として子牛肉,雄牛肉,豚肉,猪肉,羊肉,子羊肉,山羊肉,雄山羊肉,鹿肉,兎肉,ガゼル肉,熊肉が並ぶ。彼が,主としてイスラム圏で活動していたことを考えると,ムスリムにとって不浄な豚肉(猪肉)が含まれていることが注目できるだろう。

また,部位としても,ゼラチン,頭,脳みそ,目,脚,心臓,乳房,睾丸,肝臓,脾臓,胃腸,皮膚,脂質と細かい。料理法という観点からも,塩漬け肉,炭火あぶり焼き肉,串焼き肉などが挙げられている。

イブン・ブトランの『健康全書』は,ラテン語に翻訳され,他の養生訓とともに中世ヨーロッパで利用された。この『健康全書』が特殊なのは,14世紀末から15世紀にかけて,取り上げられている項目にかかわる図版がつけられたことである。

ここで示した図版は,おそらく14世紀末の北イタリアで制作された『健康全書』の写本の「豚肉」と題された図版である。この図版では,右側の前掛けをつけた人物が,今まさに豚(見た目にはイノブタというべきか)をナイフで頸動脈を切って屠殺している。この作業は,豚が暴れたりすることもあってかなりの力を要するために,しばしば複数でおこなわれた。しかし,この図版では,男性が自分の身体で豚を押さえ込み,一人でやっている。その左には,女性が鉢で血を受けている。おそらく,血を使ったソーセージを作るためであろう。

その奥でテーブルに向かっている人物は,大きなナイフを振り上げて,豚の解体作業をおこなっている。背後には,喉が切られて失血死した豚が吊り下げられて解体を待っているほか,すでに解体された部位の一部がぶらさげられていたり,テーブルの上に置かれていたりする。テーブルの上にもまた切り分けられた部位がある。

左端の人物は,肉を購入に来た客だろう。なかなかの身なりで,恰幅もよい。このように,中世の肉屋の様子をよく伝えているのである。

この写本の肉屋を描いている図版では,生きているか,あるいは屠殺されようとしている動物が描かれており,どんな動物の肉なのかがわかる。イブン・ブトランが挙げた項目には図版つきの写本に掲載されていない項目もあるが,この写本を描いた画家にとって,さまざまな動物の肉が身近な存在であったことがうかがえるだろう。

Theatrum, Sanitatis, Roma: Casanatense ms. 4182, CXL, Carnes porcines

中世に作成された養生訓でも,魚がほとんど取り上げられないのに対して,肉は多岐にわたって取り上げられている。このことは,少なくとも食餌療法を気にするような人々は,さまざまな動物の肉を意識していたことを示している。たとえば,11世紀にバクダッドで医学を学んだキリスト教徒イブン・ブトランがアラビア語で書いた養生訓『タクイヌム・サニターティス(健康全書)』には,肉の種類として子牛肉,雄牛肉,豚肉,猪肉,羊肉,子羊肉,山羊肉,雄山羊肉,鹿肉,兎肉,ガゼル肉,熊肉が並ぶ。彼が,主としてイスラム圏で活動していたことを考えると,ムスリムにとって不浄な豚肉(猪肉)が含まれていることが注目できるだろう。

また,部位としても,ゼラチン,頭,脳みそ,目,脚,心臓,乳房,睾丸,肝臓,脾臓,胃腸,皮膚,脂質と細かい。料理法という観点からも,塩漬け肉,炭火あぶり焼き肉,串焼き肉などが挙げられている。

イブン・ブトランの『健康全書』は,ラテン語に翻訳され,他の養生訓とともに中世ヨーロッパで利用された。この『健康全書』が特殊なのは,14世紀末から15世紀にかけて,取り上げられている項目にかかわる図版がつけられたことである。

ここで示した図版は,おそらく14世紀末の北イタリアで制作された『健康全書』の写本の「豚肉」と題された図版である。この図版では,右側の前掛けをつけた人物が,今まさに豚(見た目にはイノブタというべきか)をナイフで頸動脈を切って屠殺している。この作業は,豚が暴れたりすることもあってかなりの力を要するために,しばしば複数でおこなわれた。しかし,この図版では,男性が自分の身体で豚を押さえ込み,一人でやっている。その左には,女性が鉢で血を受けている。おそらく,血を使ったソーセージを作るためであろう。

その奥でテーブルに向かっている人物は,大きなナイフを振り上げて,豚の解体作業をおこなっている。背後には,喉が切られて失血死した豚が吊り下げられて解体を待っているほか,すでに解体された部位の一部がぶらさげられていたり,テーブルの上に置かれていたりする。テーブルの上にもまた切り分けられた部位がある。

左端の人物は,肉を購入に来た客だろう。なかなかの身なりで,恰幅もよい。このように,中世の肉屋の様子をよく伝えているのである。

この写本の肉屋を描いている図版では,生きているか,あるいは屠殺されようとしている動物が描かれており,どんな動物の肉なのかがわかる。イブン・ブトランが挙げた項目には図版つきの写本に掲載されていない項目もあるが,この写本を描いた画家にとって,さまざまな動物の肉が身近な存在であったことがうかがえるだろう。

Theatrum, Sanitatis, Roma: Casanatense ms. 4182, CXL, Carnes porcines