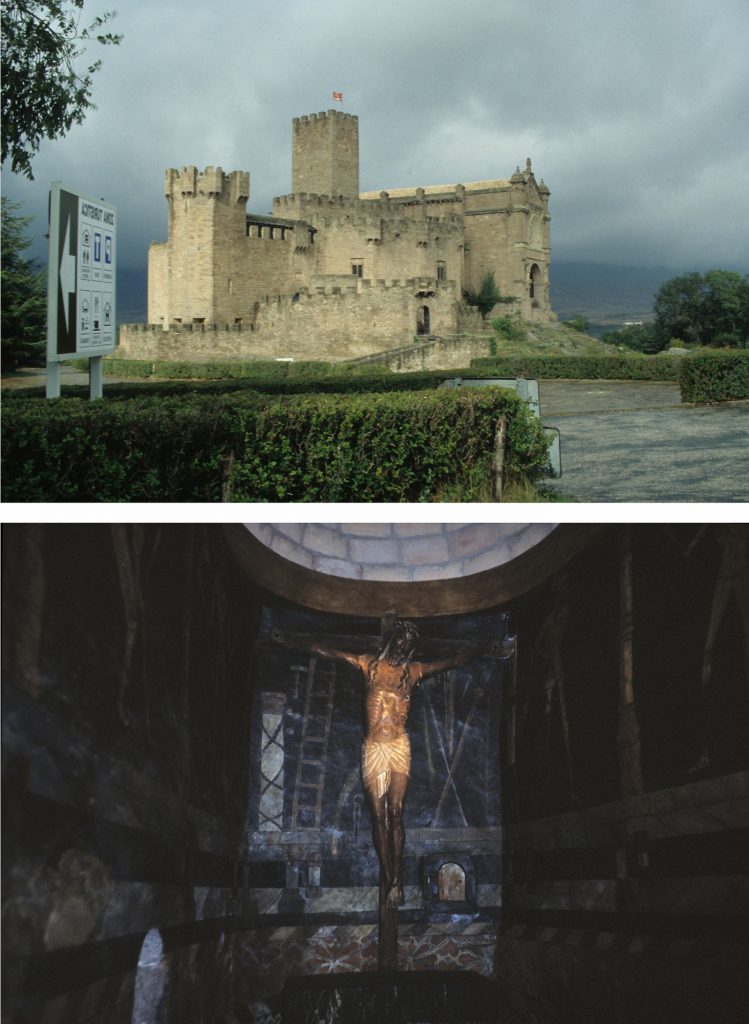

ハビエル城(スペイン)

地中海の〈城〉20:ハビエル城──「死の舞踏」巡礼/小池 寿子

10月初めにしては稀にみる暴風雨の中、バルセロナからサンティアーゴ・デ・コンポステーラに向かう巡礼バスに乗り、スペインに現存する唯一の「死の舞踏」の壁画を見るためにハビエル城を訪れたのは1992年のことである。数日前、オーストリア国境近くのドイツはシュトラービングで開催された「死の舞踏学会」へ出席した後、ミュンヘンからパリ経由でバルセロナに到着直後、朝日新聞社の伊藤千尋氏と会った。バルセロナ・オリンピック以降、支局長を務め、ハビエル城の取材をしたこともある同氏とは初対面であったが、快く同行して下さった(伊藤氏は帰国後、地中海学会に入会)。

夜半に到着したパンプローナの町は、ヘミングウェイの『日はまた昇る』の舞台であり、そこから無尽蔵のインスピレーションを得た聖地である。彼が足しげく通ったバスクの地はまた、中世美術を学ぶ者にとっては、イスラーム支配下のスペインに進軍した西ローマ帝国皇帝シャルルマーニュの事績を伝える『ローランの詩』や巡礼案内記『聖ヤコブの書』に謳い上げられ、さらにはフランス王家と緊密な関係を築くナバラ王国の歴史も含めて胸躍る「美味し」土地である。

翌朝、パンプローナの街並みは雨上がりの陽光に輝き、フランス王家との縁を堪能できる壁画にも恵まれたが、そこからタクシーで東南に降ること1時間余り。アラゴン河に鋭く傾斜する原野に屹立するハビエル城に向かう行程は、再び驟雨と寒風の道のりとなった。ハビエル城は峻厳とした佇まいを見せ、凍える私たちに情け容赦なく威容を晒していた。

築城の歴史は10世紀頃まで遡る。対イスラームのためのこの城砦は、アラゴン王国に隣接する前線基地でもあった。13世紀、ナバラ王からこのハビエル城を委譲された騎士サダ家は、バスク北部出身のアスピルクエタ家との婚姻によって城の命脈を保つ。1506年4月7日、かのフランシスコ・ハビエルはこの城で誕生し、16歳までを過ごしたのであった。堅牢にして厳格、まさしくイエズス会精神を象徴する城だ。ハビエルは喜望峰を巡ってゴア、やがて日本に至り、二度と郷里の地を踏むことはなかったが、この先鋭的なイエズス会が、地中海世界の錯綜した歴史から生まれたことを実感する聖地である。

「死の舞踏」は城の心臓部をなす礼拝堂に描かれている。訪問した当時、「ハビエル城の幽霊」と渾名されるルイス神父の好意で、1982年のローマ教皇ヨハネ・パウロ訪問以来、開けたことがないという扉が開かれた。祭壇部には磔刑キリスト木彫像が置かれ、その背後にアルマ・クリスティ、左右に踊る死者のみがそれぞれ3人、合計6人描かれている。1980年代にパンプローナの絵師によって修復されており、原図の詳細はわからないが、おそらく15世紀半ばの制作であろう。生者を欠いた「死の舞踏」である。

ハビエルが遠い東洋の地で命果てた時、キリスト木彫は血の涙、血の汗を流したという。踊る死者たちは、観者を舞踏に誘い込み、ハビエル巡礼の人々に、今も、生死の奥義を伝えている。

*地中海学会月報 417号より