2018年5月号,410号

目次

学会からのお知らせ

第42回総会

先にお知らせしましたように第42回総会を6月9日(土)、新宮市福祉センターにおいて開催します。総会欠席の方は委任状をお送り下さい。

議事予定

一、開会宣言

二、議長選出

三、2017年度事業報告

四、2017年度会計決算

五、2017年度会計監査報告

六、2018年度事業報告

七、2018年度会計予算

八、閉会宣言

学会賞・ヘレンド賞

本学会では今年度の地中海学会賞および地中海学会ヘレンド賞について慎重に選考を進めた結果、次の通りに授与することになりました。授賞式は6月9日(土)、第42回大会の席上において行います。

地中海学会賞:篠塚千惠子氏

篠塚千惠子氏は、アルゴ会をはじめとする様々な研究の場で、日本における古代ギリシア・ローマ美術史学研究の振興に尽力してきた。三度にわたる国際学術調査「パルテノン・プロジェクト・ジャパン」の一員としてアテネ、ロンドンにおける現地調査においても成果を挙げられた。また、近刊の大著『死者を記念する――古代ギリシアの墓辺図研究』(中央公論美術出版、2017年11月刊)は、研究の集大成となるもので、白地レキュトスと呼ばれる死者に捧げられた陶器の図像体系を極めて精緻かつ総合的に分析すると同時に、それを当時のギリシア社会と関連付けて論じたものとして高く評価される。かかる長年にわたり従事されてきた古代ギリシア美術史学研究の功績に対し、篠塚千惠子氏に地中海学会賞を授与する。

地中海学会ヘレンド賞:河村英和氏

河村氏のStoria degli alberghi napoletani. Dal Grand Tour alla Belle Époque nell’ospitalità della Napoli «gentile»(CLEAN Edizioni, 2017)は、16世紀から1930年代にかけてナポリで開業していた宿屋・ホテル、ペンション・部屋貸し業を網羅し、その歴史を纏めたものである。主要なホテルについて、その開閉業年、部屋数・価格変動、著名な宿泊者名、オーナーの変遷、建物内外のデザインを、残された史料から再構成し、当時のナポリの様子が活写されている。なかでも古文書館等で渉猟した膨大な数の未公開史料および図版が紹介されている点は高く評価できる。またその内容は文化史的な側面や都市計画史的領域にまで及んでおり、極めて学際的なものとなっている。まさに地中海学会の学術的領域の多様性を体現する著作と言えるものであり、ここに地中海学会ヘレンド賞を授与する。

『地中海学研究』

『地中海学研究』XLI(2018)の内容は下記の通り決まりました。本誌は第42回大会の前後にお手元に届くよう発送する予定です。

「中世イスラム世界のレモン利用と伝播に関する一考察──なぜ12世紀に『レモンの書』は編纂されたのか」尾崎貴久子/「ギルランダイオ兄弟とその工房をめぐる言説と実態――ジョルジョ・ヴァザーリ『美術家列伝』の記述の検討を中心に」伊藤拓真/「ボローニャ、パラッツォ・ラッタ《トロイアから脱出するアエネーアース》――その文献上の典拠と図像生成」山本樹/ドラクロワの初期歴史画における技法の問題――≪キオス島の虐殺≫のギリシア人の肌の表現をめぐって」湯浅茉衣/「研究ノート 古代エジプト、クフ王第2の船の甲板室に用いられた建造技術について」柏木裕之/「研究ノート アルテミジア・ジェンティレスキとナポリのフィレンツェ人コミュニティの関係」川合真木子/「講演原稿 いかに地中海の歴史を描くか」デイヴィッド・アブラフィア/「書評 鷹木恵子著『チュニジア革命と民主化――人類学的プロセス・ドキュメンテーションの試み』岩崎えり奈

7月研究会

下記研究会を開催します。奮ってご参加下さい。

稲益祐太氏「南イタリア・プーリア州における都市と地域の空間史」

日 時:7月14日(土)午後2時より

会 場:首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス

(秋葉原ダイビル12F JR秋葉原駅1分)

参加費:会員無料、一般500円

研究会要旨

自著を語る──『時がつくる建築』について

加藤 耕一 2月17日/首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

去る2月17日、「自著を語る──『時がつくる建築』について」と題して、研究会発表をさせていただいた。

本書(『時がつくる建築 リノベーションの西洋建築史』東京大学出版会、2017年4月、360頁、3,600円+税)は、筆者の専門であるフランス中世のゴシック建築研究から大きく視野を広げ、古代末期から20世紀に至るまでの西洋建築史の通史を扱ったものになっている。

西洋建築史を通史的に語り起こそうとするとき、建設年代に着目して、その様式ごとに整理しながら論じるのが一般的である。しかしそのような整理は、その建築がかつて新築だった瞬間ばかりに光を当てることになってしまう。それは建築の年代カタログに過ぎず、本書ではそのような整理を「点の建築史」と命名した。

だが実際のところ、歴史上の建築はその新築の瞬間から何百年、もしかすると千年以上の時を経て、現在われわれの目の前に存在している。その長い月日のなかで、建築は増築や改築によってその姿を変え、役割を変えながら使われ続けてきた。あるいは使われなくなって放棄され、風雨にさらされ、廃墟化という現象によって、その形を変化させた場合も少なくない。建築は、芸術作品という側面を有する一方で、宝物庫や博物館で不変のまま守り続けられる存在ではない。時間と共に大きく変化するという、避けがたい性質を有しているわけである。

そのような建築の時間変化の歴史を、本書では「線の建築史」と命名した。目指したのは、「線の建築史」による建築の通史である。

「線の建築史」によって建築の時間変化を捉えるにあたって、本書では既存の建物に対する人々の態度を3つに整理した。「再開発」「文化財」「再利用」である。20世紀には、古くなった既存建物に対して「開発か保存か?」という二項対立が一般的であった。破壊して新築する「再開発」と、修復して保存する「文化財」の対立。本書は、それに対して「再利用」という第三の極を打ち立てることによって、この問題の再整理を試みた。

興味深いのは、既存建物の「再利用」が古代末期から連綿と続けられてきたのに対し、「再開発」が顕著に行われるようになったのは16世紀のヨーロッパにおいてであり、さらに「文化財」という理念が生まれ制度化されるのは19世紀のヨーロッパにおいてだったという点である。これら3つの態度は、歴史上の異なる段階で、異なる社会背景に応じて生まれてきたものだったのだ。

現代社会のなかで、建築業界ではリノベーションやコンバージョンとよばれる再利用や機能転用が、近年ますます流行している。古い倉庫が魅力的なレストランになったり、使われなくなった監獄をホテルに転用したりという計画も進んでいる。しかし「線の建築史」の観点からヨーロッパの建築史を概観すると、こうした建築の再利用は、近年の刹那的な流行などではなく、古代以来、いわば本質的な建築行為として繰り返されてきたものだったことが理解される。

本書第2章では、古代末期における円形闘技場や劇場の軍事施設への転用や、神殿建築のキリスト教建築への転用から、中世ヨーロッパにおける再利用的巨大建築の建設、ルネサンスにおける古代の廃墟の再利用など、さまざまな「再利用」の事例をとりあげた。第3章では、16世紀ヨーロッパにおける「再開発」のはじまりを、「中世の発明」と価値観の転換という観点から、具体的な事例をとりあげながら論じた。ルネサンス人たちの真の革新は、古代を発見したことよりも中世を発明したことにあったのではないか、というのが本書の仮説である。彼らは「野蛮なゴシック」というコンセプトを生み出し、そのことが破壊と新築にもとづく「再開発」の契機となったのだ。

第4章では、19世紀における「文化財」のはじまりを、同じく建築時間論という観点から論じた。特に初期の文化財では、修復という作業によって建築をオリジナル(新築時点)の姿に戻そうとする「時間の巻き戻し」が主流だった。彼らは何故、時間を巻き戻さなければならなかったのか?そして何故、「文化財」は保存という理念によって建築の時間を止めようとしたのか?こうした問題を、本書では改めて整理した。なかでも「修復」が始まる直前のパリのノートル=ダム大聖堂の姿を、ジャック=ルイ・ダヴィッドの絵画作品《ナポレオンの戴冠式》に見出そうという試みは、我ながら興味深いものになったのではないかと思う。

本書は、建築史研究であると同時に、現代社会に対するメッセージでもある。建築を長い時間の流れのなかで考えるという試みに、関心を抱いていただければ幸いである。

ペンテリコン山の大理石を巡る歴史

大場 豪

ギリシアのペンテリコン山といえば、建材や彫刻の材料として用いられる白亜の大理石を思い浮かべる方々がいらっしゃるだろう。筆者はペンテリコン山の周辺で採石事業を営むDionysso社を訪問する機会を得た。従業員の方が運転するバンに乗り込み、敷地内の事務所から採石現場へと向かう。複数ある採石場のうち筆者が訪れた一帯では、小高い山々の表面から石材が削られただけでなく、山の中腹に高さ数メートルにもおよぶ巨大な穴が掘られ、その中で重機を用いて石材が切り出されていた。従業員の方の説明によれば、これらの石材はトラックで敷地内の加工施設へと運ばれ、注文主の依頼に応じて加工され、ギリシア国内や船で海外へと運ばれる。

出荷先の1つがアテネのアクロポリスであり、古代モニュメントの修復事業においてペンテリコン産の大理石が使用されている。パルテノン神殿の場合、過去の火災や爆破、更に現代の大気汚染といった人災や地震等の天災によって建物の一部が破壊された経緯がある。他にもオスマン帝国によるギリシアの統治期において、欧州からの訪問者達がパルテノン神殿の大理石を持ち去っている。ロンドンの大英博物館に展示されている大理石の大半は神殿上部の彫刻であるが、ドリス式の柱の柱頭とドラム1組も含まれている。解説文によると、この1組の建材は全部で17本ある北側列柱廊のドリス式の柱のうち、東側から数えて10番目の柱頭とドラムに該当する。現在でもこの1組の建材が大英博物館に展示されていることから、パルテノン神殿の北側列柱廊の修復事業では代材となる大理石が必要となった。

導入部の話が長くなったが、本稿の主題はパルテノン神殿の上部を飾るペディメントやメトープ、フリーズ等の彫刻である。アテネのアクロポリス博物館の4階のパルテノンギャラリーには数多くの古代の大理石があるが、全ての彫刻が展示されているわけではない。過去の様々な災害によって破壊された大理石もあれば、数世紀前の持ち去りに起因して大英博物館やルーヴル美術館といった欧州内の施設に所蔵されている大理石もあるためだ。一方でアクロポリス博物館に展示されているフリーズの中には、イタリアの博物館からギリシアに返還された三角形の大理石が存在する。この大理石はアルテミスの脚の一部分に該当し、筆者が2006年にパレルモを訪問した際にシチリア州立考古学博物館にて展示されていた。当時は「パルテノン神殿の大理石が何故イタリアにあるのだろう」と思い、この展示物の解説文に目を向けるも、筆者の疑問への回答は記載されていなかった。解説文にはパルテノン神殿の立面図が掲載されており、この大理石がフリーズの一部であったことが示されていた。その後の2008年にこの大理石はパレルモからアテネへと返還される。現在でもこの大理石はパルテノンギャラリーに展示されているが、ここでも疑問が生じた。パレルモから返還されたこの大理石は、パルテノン神殿の東側のフリーズの一部として展示されているだけで、例えば「2008年にイタリアのナポリターノ大統領によってギリシアへ返却された」といったこの大理石の軌跡を記した説明文が皆無だった。そのため、この大理石を目にする一般の訪問者はこの大理石の過去を知る機会がない。

建築とその一部分の関係を考える上で、少なくとも2通りの方法があるのではないだろうか。まずは物理的繋がり、あるいは有形のコンテクストであり、かつてパルテノン神殿のフリーズの一部を構成していた大理石が再配置されることで、過去の結びつきが確認出来る(実際には大気汚染等の諸問題によりアクロポリス博物館に展示されている)。続いて、無形、つまり伝承のように様々な記録を通して後世に語り継ぐ方法である。建築の中でも特に歴史と結びつく建築史を研究すると、上述した有形と無形のコンテクストに着目する必要性が度々ある。建築が建てられた背景や、時代や地域ごとの人々の価値観といった思想の部分を注視することで、装飾の意味や建築様式の特徴等を垣間見る機会があるためだ。このように有形と無形の関係は、表裏一体という言葉のように接点が多々見られる。

古代においてペンテリコン山から大理石が切り出され、パルテノン神殿の建材や装飾となる。採石元は同じでも、各大理石によってその後の歴史に差異が生じる。パルテノン神殿の一部として留まる大理石もあれば、アテネから紆余曲折を経て欧州の博物館や美術館に運ばれた大理石もある。後者の大理石を分類すると、アテネに返却された場合と、現在でも海外に展示されている場合がある。どのような流れで海外へ運ばれ、その後どうなったのか。大英博物館所蔵の大理石を対象としたA. H. Smithの研究のように、その他の欧州の国々へと運ばれたパルテノン神殿の大理石の事例を1つずつ詳しく調べることで、前述した「何故この博物館もしくは美術館にパルテノン神殿の大理石があるのか」という問いの氷解になるのではないだろうか。

地中海とインド洋を結ぶ

―紅海沿岸の港町調査こと始め― 長谷川 奏

私はこの10年間のうちに、本月報に2度、エッセイを載せてもらっている。最初は「ナイルは生きている」(no.319/2009)、その次は「アレクサンドリアと潟湖をめぐる古代の暮らし」(no.344/2011)であり、いずれも水辺における古代の人々の暮らしぶりを扱ったものである。これらは、私がそれまで力を注いできた古代エジプトの行政都市メンフィスの研究からいったん離れて、文明圏の「へり」ともいうべきデルタの湖沼地帯の遺跡研究にたどり着いた足跡を記すものとなっている。その後7年の歳月を経て、研究対象の遺跡は、ヘレニズム時代の砂丘集落遺跡であることが判明し、来年度あたりからは、発掘調査を始める運びとなっているので、土の中から古代末期の暮らしの息吹が蘇ることを期待している。

さて、そのような折に、ひょんなことから、紅海沿岸の遺跡調査のはなしが舞い込んだ。お誘いくださったのは、サウジアラビア政府(文化遺産局)である。サウジアラビアの脱石油戦略でも知られる2030年計画(Vision 2030)に関連して、紅海沿岸でリゾート開発を行う計画があるとのことで、その中に古代末期~中世の重要な港町が含まれているために、遺跡調査と遺跡保護を進める計画があるが、日本隊は関心があるか、という打診であった。特にアラビア半島の北西部(ヒジャーズ地方)のウムルジュ~ワージュフ間には真っ青な海とトルコブルーの珊瑚礁が広がっており、ここがツーリズムの拠点として、観光用の船舶が準備され、高級ホテルなども建設されていく予定とも報じられた。調査の誘いがあったハウラー遺跡は、ちょうどその開発地域に囲まれた一角にある。

しかし手を挙げたものの、アラビア半島の文化自体が紹介されることはあまり機会がないので、歴史的ななりたちはイメージしにくい。そんな中で、2月から東京上野の国立博物館で開催された『アラビアの道』展は、その容貌を広く伝えるよい機会になっているようだ。エジプト、メソポタミアという文明大国に挟まれた中で、アラビア半島では独自の文化の表現力が蓄積され、やがて香料交易を通して、陸と海の広大な交易路が花開いていく。特に紅海は、『エリュトラー海案内記(Periplus Maris Erythraei)』(40~70年頃か)の重要な舞台でもある。エジプト側では、スーダンとの国境にあるベレニケや、ルクソールの東方に位置するクサーイル(古代のミュオスホルモス)等では考古学調査が進んでいるものの、サウジ側の方はまだ大きく進展していないだけに、新しい調査には大きな期待が寄せられる。

ローマ、ビザンツといった大国の影響が過ぎ去った後には、紅海はイスラームの人々の商取引やメッカやメディーナとを結ぶイスラームの宗教巡礼の道と深く関わる海となり、地中海沿岸からインド洋地域に至るまでを結びつける移動ネットワークの舞台となっていく。これから調査を始めるヒジャーズ地方は、初期イスラーム時代には、エジプトからの穀物輸送を主目的とする強い結びつきがあり、スエズとメディーナ間の重要な港湾拠点であった。今年の3月に遺跡の地表面調査を行ったところ、緑釉・青釉・白釉等のさまざまな色合いのイスラーム陶器(9~12世紀)の分布が確認されたことから、今後の考古学調査では、初期イスラーム時代の物質文化の展開をひもとく重要な手掛かりが得られることは確実と思われるが、もうひとつ注目されるのは、その前身の時代との関わりである。

クレオパトラが自殺してプトレマイオス王朝は滅び(前30年)、エジプトはローマの属州となるが、その後5年ほど経って、エジプト総督のアエリウス・ガッルスは香料交易の掌握を狙って、アラビア半島に大軍を派遣するのである(前25~24年)。このとき、アラビア半島の北西部はナバティアの人々によって治められていたが、その軍隊の入り道となった主要港(レウケーコーメー)は、海を渡った商品に大きな通行税をとる港であり、また高位の軍人が駐留する港町であった。その港の位置はまだ考古学的には未確定であるが(シナイ半島近くのアイヌーナという説もある)、こと歴史文献からすれば、今後私たちが調査を進めるハウラー遺跡の周辺にあった可能性もある(蔀勇造・東京大学名誉教授の著作参照)。

そのような歴史的な発見の夢は当面しまっておくとして、目の前の遺跡には、初期イスラーム時代の人々が港に降り立ち、集落を構えていた明瞭な痕跡が残されている。彼らは珊瑚ブロックと火山性の岩石(紅海は地溝帯が走るため、火山性の岩石は広く分布している)を組み合わせた資材で建物を建てた。井戸から得た水を貯水槽やアンフォラに貯めた痕跡も多くみられるに違いない。港町に降り立った人々は、砂漠をよぎった後には、険しい山岳部に入って、都市の交易拠点に商品を運んだり、宗教的な拠点に向かったのであるが、岩山に残された碑文は、海をわたったヒトやモノの明瞭な証左となる。そうした資料に対する地道な調査の積み重ねによって、地中海とインド洋を結ぶ場が復元されればと願っている。

イタリア史研究者がのぞき見た日本史と資料の世界

湯上 良

2013年末に人間文化研究機構とバチカン図書館との間で結ばれた協定に基づき、国内外のさまざまな機関に所属する研究者が「マレガ・プロジェクト」に数多く参加している。すでに本月報でも原田氏によってその一端が紹介された(地中海学会月報第402号)。

筆者は、2015年から本年3月まで国文学研究資料館の総括班の一員としてプロジェクトに携わり、本年度からは館外メンバーとして参画している。今回は、継続中のプロジェクトの進捗、およびイタリアで10年以上、当地の歴史研究に携わった後、日本史研究や資料調査の現場にかかわる中で感じたことなどをお伝えしたい。

本プロジェクトの正式名称は、「バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ収集文書調査研究・保存・活用」で、第二次世界大戦前後にサレジオ会宣教師として日本で活動したマレガ神父が、大分県等で譲渡や購入を通じて収集した1万点以上におよぶ資料を対象とする。資料は、その後バチカンに送付されたが、サレジオ大学に残された古典籍類を除き、大部分が行方不明となり、2011年にバチカン図書館で再発見され、プロジェクトが発足した。

まず、資料群の全容を把握する概要調査を行い、資料のデジタル化を見据えつつ補修の必要なものに措置を施し、同図書館の高精細スキャナでデジタル化を行う。そして、日本で詳細目録の作成が行われ、世界に向けて画像付きでデータベースの公開が行われる予定である。

概要調査では、バチカン図書館にほぼ年二回にわたって渡航し、現地での協力者も含めて20名ほどで作業を行った。21袋に分けられ、塊となっている文書(その後、他機関に収蔵された資料も合流し、現在では24袋)を調査した。日本の古文書もいろいろな種類があるが、主として半紙に墨で書かれ、1cmほどの幅で折り曲げられた「状」と呼ばれる文書が束ねられ、紙袋の中に大量に収納されている。それらを一点ずつ取り上げ、写真に記録し、番号を付与し、文書構造の可逆性に配慮しつつ作業を進める。

次に文書の中身には踏み込まない範囲で、外形や特徴に関する概要目録を記述する。一定のフォーマットに基づいたエクセルに記入し、重度の損傷を受けているものに関しては、同図書館の修復部門に託される。

同図書館の修復士たちには、事前に日本の古文書修復の技術を伝授した。また、欧米の修復士を対象としたワークショップを開催し、技術を広めた。修復士たちによれば、屏風や掛け軸等の文化財に関しては、装潢師をはじめとした方々を通じて技術を学ぶ機会があったが、江戸時代の大量の古文書を教材とするのは初めてだそうだ。

また、ヨーロッパ地域の大学院生や教員を対象として古文書のくずし字読解講座も開催した。日本文学に関するくずし字講座がすでに行われていたが、日本の古文書を教材にした講座は稀である。取り組みが評価され、ローマ日本文化会館の後援や東芝国際交流財団の助成も得て、講演会や二度目のくずし字講座を開催することができた。また2017年は、日本とバチカン市国の最初の国交から75周年にあたり、在バチカン日本国大使館からも後援名義を賜り、両国関係にも寄与した。

活動はバチカンに留まらない。当時のマレガ神父を知る方々からもお話を伺い、さらに神父が活動した大分県に残る各地の地方(ぢかた)文書や、日本各地のキリシタン関係の史料調査なども行う。マレガ文書は、臼杵藩の宗門方役所の文書から主に構成されるため、村々で作成された文書からも詳しい調査が可能となる。宗門方の文書には、「類族(るいぞく)」と呼ばれたキリシタンの子孫の誕生から結婚・引越・死亡にいたるまで細かな記録が何世代にもわたり残されている。これまであまりわかっていなかったキリスト教の禁教以後にも続けられた統制や実態に関し、少なくとも臼杵藩については明らかになりつつあり、研究成果が期待される。

最後に問題提起をしたい。イタリアでは公文書だけではなく、統一以前の旧体制国家の文書も各県の国立文書館に収蔵され、活用されている。また、歴史的に重要な公文書以外の文書も文書・図書保護局という国の機関が調査や、保存に関する助言や援助を行うことで、組織的に資料の長期保存が担保されている。

これまで見てきたように日本の資料調査活動も大規模かつ緻密に行われている。しかし、活動の多くは年限があり、研究機関の予算であれ、科学研究費であれ、各種財団の助成であれ、同じ状況にある。自治体によっては、わずかな予算の中で各地の文書保存に大きな努力を払っている。昨今、公文書管理を巡る報道が絶えず、近く新しい国立公文書館も建設されるが、今一度、100年後、200年後を見据え、幅広い資料を守り伝え、子孫の代まで活用する視点や仕組みが必要ではないだろうか。

英語での講義と「世界史」教科書

本村 凌二

組織から離れ自由な身分になると、卒業したばかりの新入社員の若者を見ると気の毒に思うことがある。つい先日まで気ままな学生でいられたのに、4月になるとびっしりと時間の枠に拘束されて働くのだから、お気楽な立場からすれば申し訳なく感じるのだ。

6年前に東京大学を定年退職したとき、組織を離れる不安がなかったわけではないが、マイペースで仕事ができる期待の方が高かった。でも、2年後に早稲田大学国際教養学部から特任教授の話をいただいたとき、正直なところ躊躇いもあった。せっかく自由人の身分を手に入れたのに、また毎週の時間枠に縛られるのかという危惧感がつのった。それとともに、学部の性格上、毎週の3つの演習はともかく、1つの講義は英語でやってもらうという義務がのしかかったのだ。

筆者のような団塊の世代は、戦後生まれとはいえ、英語圏の学校で長期にわたって教育を受けた者ははなはだ少ない。筆者も例外ではなく、1980年代半ばから毎年のように夏期休暇をロンドンで過ごすようになったとはいえ、ほとんど研究所の図書室で孤独な作業をするのだから、聞く話す能力に磨きがかかるわけではない。そのことは自分が一番よく分かっている。

それにもかかわらず、別の声がささやきかけたのである。思えば英語の学習を始めてから半世紀以上も続いており、研究職という仕事柄、毎日のように英語文献を読んでいる。それなのに英語で講義するとなると自信がないという理由で、わざわざのお誘いを断るのもいささか腑甲斐ない思いがしたのだ。

結局、お引き受けすることになり、定年までの4年間で合計すると100回以上の講義を英語でやったことになる。毎週四苦八苦の連続だったが、レジュメとパワーポイントの図像史料をよく整理しておけば講義のエッセンスは伝わるものだという印象をもっている。

ただ一つだけ不満というかストレスがあった。講義中にジョークが自由自在に口にできなかったことである。5分に一回ぐらいはジョークを飛ばしたい筆者にとって、それが念頭に浮かんでもなかなか英語の表現にならなかった。というのも、ジョークはなによりも最後の締めくくりの言葉が物を言う。だが、母国語ならざる言語ではその表現で決まるかどうかは心もとない。とどのつまり、大半は言わず仕舞いでいたから、それが講義終了後のストレスとして重くのしかかったのである。

英語の話のついでに、昨年4月に出版した『英語で読む高校世界史』(講談社)についてふれておきたい。日本の高校「世界史」教科書を英訳するという企画は久しく望まれていた。ひとつには日本の「世界史」教科書はかなり公平な立場で記述されていることが特筆される。また、日本のビジネスマンや外交官をはじめとして海外の国々との交渉・交流にたずさわる人々あるいはグローバル時代の国際社会に必要な知識を身につけようとする大学生・高校生にとって、世界の歴史を地球規模で通用する言語としての英語で理解することは、人類経験の蓄積をなす教養であると期待されたからだ。

このようななかで、翻訳の趣旨に賛同される方々がおられ、数年前から十名ほどの英訳グループができあがり、三年前に『世界史B』(東京書籍 2012年版)の英訳原稿が出来上がった。ここまではまったくのボランティア活動であった。さらに、教科書執筆者の点検、再三にわたる和英翻訳専門家とネイティブによる修正検討があり、これらに要した経費については多くの方々の寄付金でまかなってきた。この間、出版体制をめぐって紆余曲折があったが、幸いにも講談社に出版を引き受けていただき、昨年4月ようやく刊行にこぎつけた次第である。

さらにまた、このような英訳版「世界史」教科書への需要がもともと高かったせいか、1年間で7刷を重ね、累計で21,000部に達したことは望外の幸運だった。地中海学会会員の方々は外国人とふれる機会もあり、海外を訪れる機会も少なくないだろうから、是非とも手に取って座右の書としていただければ幸いである。

高齢者になってなにも母国語ならざる仕事にたずさわらずともいいだろうと思わないでもないが、どうやらそのような廻り合わせにあったのだろう。

表紙説明

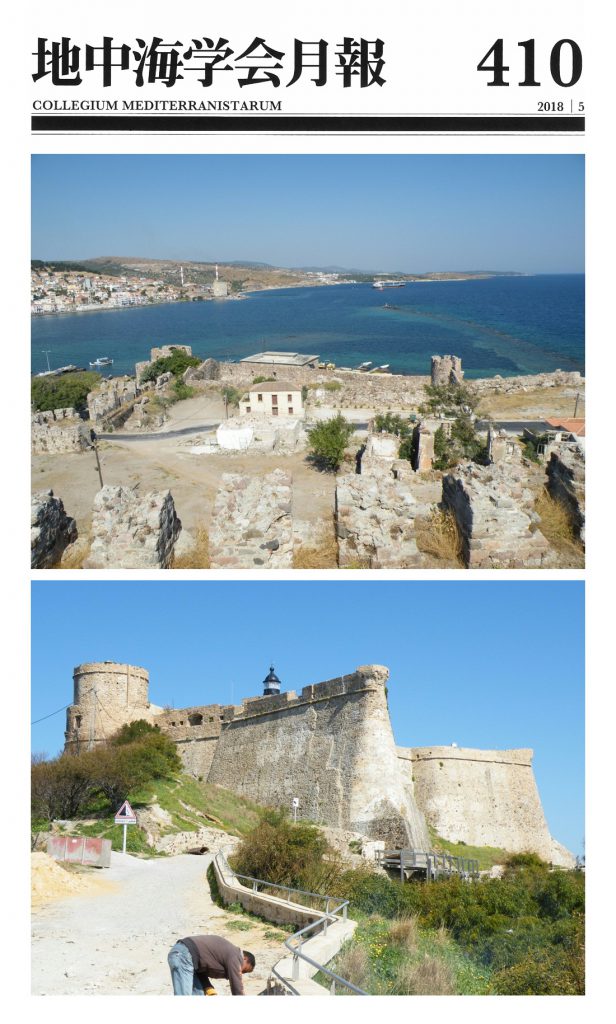

地中海の〈城〉14:ジェノヴァ人の城 亀長 洋子

中近世におけるジェノヴァ人の活動を追って、機会ある毎に各地のジェノヴァ人の足跡を訪ねてきた。これまで筆者が訪問した地としては、コルシカ、キオス、レスボス(写真上)、イスタンブル、シノップ(黒海沿岸部)、タバルカ(チュニジア沿岸部、写真下)、ジェノヴァの属するリグリアの諸都市、ブリュージュなどがあげられる。このうちブリュージュのように、現地のヨーロッパ勢力の支配構造が確固たる都市の場合には、ジェノヴァ人はそこで商業特権を与えられ、商館や集住地をもった守られた存在であった。それゆえ、ジェノヴァ人は同地で自身の軍事力を行使する必要はなかった。しかし、ジェノヴァ人が様々な経緯を経て自らの力でその支配権を獲得した地域は様相が異なる。支配を維持するために重要なのは防衛力である。それゆえ、地中海・エーゲ海・黒海の島々や沿岸部、またリグリア各地の拠点で、ジェノヴァ人は城塞・城砦をはりめぐらせることになる。

ジェノヴァ人が防衛力を発揮して守り続けた各拠点に関して、その支配に至る経緯や構造は実に様々である。コルシカは、12世紀頃からピサとその支配権に対する抗争を続けており、ジェノヴァの優位が定まった後もジェノヴァ政府派遣の役人、ジェノヴァ政府発行の居留地開拓権を保有する人々、ジェノヴァ政府の財政に多大な影響を与えていたサン・ジョルジョ銀行などジェノヴァ側の支配体制は変化が多く、彼らの統治は不安定な時期も長かった。タバルカは16世紀にカール5世がジェノヴァのロメッリーニ家の人物にアシエントの形で商業特権を与えた地で、近世を通じてジェノヴァ人の珊瑚交易などの拠点となった。シノップにはオスマン帝国による占領までジェノヴァ政府任命の領事が長らく派遣されていた。キオスはジェノヴァ人のザッカリア家の私的な占拠による支配の後、14世紀中頃ジェノヴァ政府により再占領されたが、その遠征時の出資者集団に起源をもつ権利(債券化されていく)を有する人々と政府による複合的統治体制をとる。レスボスは14世紀後半、ジェノヴァ人のガッティルーシオ家の人物がビザンツに軍事的貢献をした恩賞として獲得した土地であり、百年近くこの家はこの島を私的に支配した。支配の形は異なれど、そこには必死に防衛に尽力するジェノヴァ人の姿が窺える。

高台にそびえる城砦であれ長々と横に広がっていた城塞や城壁であれ、現存するものの多くはオスマン帝国など近世の現地支配者がその後に補強したものである。限りなく存在するジェノヴァ人滞在先の史跡訪問は筆者のライフワークと化している。次なる訪問目標は、世界遺産に認定されているパナマの歴史地区の史跡に属する、17世紀にパナマで奴隷交易に従事したジェノヴァ人家系の屋敷跡である。中近世ジェノヴァ人との体力勝負の研究生活は続く。